プロフィール★森永博志 (もりなが ひろし)

- TEXT:

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- Special

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

- 44

- 45

- 46

- 47

- 48

- 49

- 50

- 51

- 52

- 53

- 54

- 55

- 56

- 57

- 58

- 59

- 60

- 61

- 62

- 63

- 64

- 65

- 66

- 67

- 68

- 69

- 70

- 71

- 72

- 73

- 74

- 75

- 75-2

- 76

- 77

- 78

- 79

- 80

- 81

- 82

- 83

- 84

- 85

- 86

- 87

- 88

- 89

- 90

- 91

- 92

- 93

- 94

- 95

- 96

- 97

- 98

- 99

- 100

- 101

- 102

- special 2

- 103

- 104

- 105

- 106

- 107

- 108

- 109

- 110

- 111

- 112

- 113

- 114

- 115

- 116

- 117

- 118

- 119

- 120

- 121

- 122

- 123

- special 3

- 124

- 125

- 126

- 127

- 128

- 129

- 130

- 131

- 132

- 133

- 134

- 135

- 136

- 137

- 138

- 139

- 140

- 141

- 142

- 143

- 144

- 145

- 146

- 147

- 148

- 149

- 150

- 151

- 152

- 153

- 154

- 155

- 156

- 157

- 158

- 159

- 160

- 161

- 162

- 163

- 164

- 165

- 166

- 167

- 168

- 169

- 170

- 171

- 172

- 173

- 174

- 175

- 176

- 177

- 178

- 179

- 180

- 181

- 182

- 183

- 184

- 185

- 186

- 187

- 188

- 189

- 190

- 191

- 192

- 193

- 194

- 195

- 196

- 197

- 198

- special 4

- 200

- 201

- 202

- 203

- 204

- 205

- 206

- 207

- 208

- 209

- 210

- 211

- 212

- 213

- 214

- 215

- 216

- 217

- 218

- 219

- 220

- 221

- 222

- 223

- 224

- 225

2007年、北京オリンピックを前にマスコミは、ちょっとした北京フィーバーになっていた。いまや、ごくごく普通にメディアは北京の特集を組んでいた。

自分のもとに一般週刊誌からも北京取材の依頼がきた。サブカル系の雑誌からいくつもの原稿依頼、コメント取材を受けた。

1980年の中国を知る自分にとっては、その25、6年間に目撃した一国の変貌は人生において初めての経験だった。

あの北京の大道を埋めつくしていた自転車の洪水は消え、もう町中に人民服を見ることもなくなった。

故宮のなかに〈スターバックス〉がオープンし、市中にはハーレーやフェラーリの専門店も出現した。

グローバル・スタンダードという体裁のいい名目のもとに、阿片戦争時以来の列強の侵略が勢いづいていた。

北京は完全に欧米型の消費社会に変貌していた。

しかし、20年前にはあの世界を震撼させた天安門事件を経験した国だ、スーパーマーケットの書籍コーナーに、なんと! ケルアックの『路上』の中国語版『在路上』が積み上げられていた。行き過ぎた物質文明・消費社会に対する警告の書がベストセラーになる。他の国では考えられない現象も目撃した。

商売で巨万の富を得た男が、すべてを捨て、チベットへドロップアウトし、ヒーローになったとも聞いた。

一方では中国版『ローリングストーン』が創刊されたが、それに載っていた天安門事件の記事が当局の逆鱗に触れ、一号で廃刊になった。表現の規制は旧態のままだった。

面白いことに、日本では「エロか芸術か?」の論争があったが、中国では「芸術」ならばヘアヌードは許された。だから画廊には、そんな芸術写真を多く見た。 記憶によれば、芸術のためなら全裸を許可すると決めたのは毛沢東だった。

ポルノグラフィーの類はいっさいないが、街中には堂々と性具屋が営業していて、これは「ひとりっ子」政策と関係がある。

安く娼婦が買える労働者用の売春地帯もあり、無論違法なのだが、政府としては労働者のフラストレーションが暴動にはしるのを怖れ、欲望の処理システムを用意している。

2007年春、『BRUTUS』から北京特集取材の依頼がきた。

「画期的な特集にしたい」

編集長の石渡は熱く語った。

取材チームはふたつ。最新カルチャーを探るAチーム。最新の飲食スポットを取材しガイドをつくるBチーム。

ぼくはAチームのヘッド。他にカメラマンの李。編集部からふたり。中国語が達者のライターのT。ブック・カルチャーの取材で幅允考、アート&クラブ・カルチャーの取材でファンタスティック・プラスチック・マシーンの田中知之が選ばれた。

先に李とリサーチした。

前には「ネタ」といっていたものが「コンテンツ」と呼ばれるようになって、そのコンテンツを見つけていった。

西側のトップ・レベルのクリエーターたちが活躍していた。フィリップ・スタルクがプロデュースしたメガ・クラブ、ヘルツォーク&ド・ムーロンが設計した競技場、ザハ・ハディッドが設計した未来家居など。

798芸術区はいまや世界のアート界に最も注目をあびるスポットになり、アメリカからはチャーター機を飛ばしMOMAが視察に来ていたし、グッゲンハイムも798にギャラリーを開設しようとしていた。まちがいなく798は世界最大規模の芸術センターに変貌していた。

幅君とは初めての仕事だった。彼を50年代、60年代の古雑誌が売られているアンティーク市場や大型書店、アート系のブック・ショップ、ブック・カフェに案内した。

彼は行く先々で感動していた。「日本じゃありえない!」。大型書店は若者であふれ、そこに見る中国製のアート本は超規格の造本を競い合い、発想の大胆さ、高度な製本技術にうちのめされていた。

彼とは中国の友人の招待で高級カラオケ・クラブに行き享楽した。彼はよく仕事をし、よく遊ぶ、最高のエピキュリアンだった。その後の天へとかけあがっていくような活躍を、その旅で予感した。

田中君とは、ある共通の友人を介しプライベートで会い、親密な関係にはなっていたので、気安さはあった。798、未来家居、スタルク・プロデュースのメガ・クラブ〈蘭〉などに案内した。やはり田中君も想像を絶するトレンドを目撃し衝撃を受けていた。

北京には田中君の友人たちがいて、香港から来た彼らは〈スージー・ウォンの世界〉というクラブを経営していた。

そこは、タランティーノが『キル・ビル』を北京で撮影中毎晩通ったというクラブで、一夜、招待されて訪ねた。シャンパンとテキーラが振る舞われ、中国人たちがアメリカン・ハウスでフィーバーする熱い北京の夜を目撃。

レイヴ&クラブ☆カルチャーに関し、そのシーンの最も有名なオーガナイザーの日本人KIKOとの対談もセッティングした。

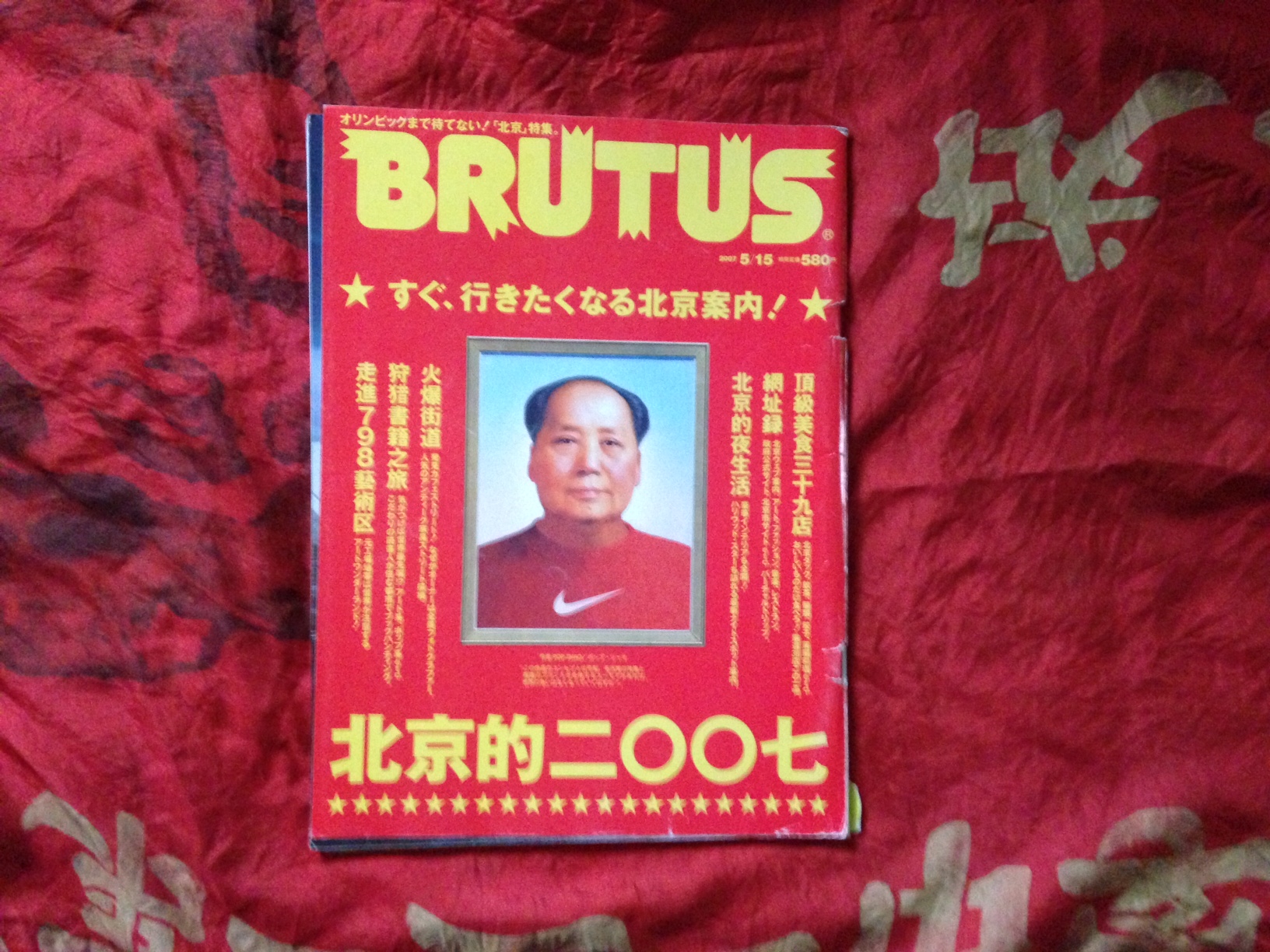

その特集は『北京的二00七☆すぐ、行きたくなる北京案内』というタイトルになった。

表紙のヴィジュアルはNIKEのマークいりのシャツをきた毛沢東の肖像画だった。それは798で見つけたPOP ZHAOの作品だった。

政治的には中国とアメリカは対立している。という状況下で、この作品は充分問題作であると、認識していた。中国政府から抗議がくると予測されたが、石渡が話題性をねらってか、「これで、いきましょう」と決断した。

また、構成上のインパクトを仕掛けようと、グラフィック・アートを全面に打ち出した観音開きの、3ページ×4ページ×3ページの歴史絵巻を作成した。

アーティストは、東銀座のバーで偶然出会った山根氏に依頼した。

雑誌発売後、やはり毛沢東の肖像画は中国の民間レベルでは抗議の声があがったが、政府筋からの抗議はなかった。

この仕事が雑誌における中国特集制作の最後となった。

余りに多くの人が制作に関わったので、全体がテレビのバラエティー番組のような散漫な内容になり、雑誌の限界を感じた。

以後、中国に関しては、それまでの取材記事に加筆して一冊にまとめた『初めての中国人』、李との共著『北京』の刊行、さらに中国出版の写真集『森羅』を執筆・編集した。プライベートでは、行っていたが。

はじまりは桂林山麓の大麻畑を見た1980年、以後雑誌で特集をつくりつづけ、北京オリンピック開催年の2007年まで、27年間中国に傾倒してきた。

なにがそんなに自分を惹きつけてきたのか?

自他ともに認める飽き性の自分に、この継続力はどこからきたのか?

『三国志』など読んだこともない。老荘の思想には共感した。李白の詩もなじめた。しかし、そんなのたかが知れている。

思うに、自分は物心ついたときから米軍基地の街にいて、「アメリカ」がすりこまれた。青春時代も「アメリカ」の文化に傾倒していた。映画、ファッション、音楽、テレビ、60年代のカウンター・カルチャー、ポップ・アート。さらにビートルズからはじまるブリティッシュ・カルチャー。ヌーベル・ヴァーグのフランス、と欧米文化の申し子だった。

それは敗戦国に負わされた時代的、世代的な潮流だったが、そこには時代を動かす流行があった。

しかし、自分はどこか異和を感じていたのではないか。

所詮自分はアジア人である。

そこにしかアイデンティティーはない。インドで、そのことに気づく人もいる。横尾忠則や細野晴臣、藤原新也はその道に行った。

自分は宗教に関心はなく、インドには、何度も行くチャンスがあったが、何故か行かなかった。

アジアでは島を巡っていた。

それが、まだ未開の中国に行き、欧米文化の対局にある未知なるアジアと出会った。独自の文化と生活様式を持った幾多の民族の坩堝、何の再開発もされてないカオス的都市、貧しいが熱気に溢れた若者たち、砂漠や神峰や草原ら森羅万象の劇的光景、過酷な環境、古代と現代が混交する文明といった、未知なる世界は欧米志向一辺倒だった自分の意識を根底からくつがえした。

長い時間をかけ中国全土をまわり、ひとつの国家、一個人の大変貌を見てきた。どんどん中国は欧米化し、オリンピックによって、その動向は決定的になった。

貧しかった友人たちは、いまや大富豪になり、セレブ・ライフを送っている。李も家族連れでドバイに休暇に行く。ファースト・クラスで旅するジェット・セッツだ。

李や修との付き合いはつづいている。もう雑誌の取材で行くことはないが、李とは一昨年、政府の招待で吉林省を旅した。修とは、沖縄を舞台にした映画を制作する企画で一緒に沖縄に行く。

彼らはとの付き合いは、もう20数年に及ぶ。

国家間は相変わらずキナ臭いが、人間関係はずっと継続している。

それが、ひとつのことをつづけてきたことの自負といえる。