プロフィール★森永博志 (もりなが ひろし)

- TEXT:

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- Special

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

- 44

- 45

- 46

- 47

- 48

- 49

- 50

- 51

- 52

- 53

- 54

- 55

- 56

- 57

- 58

- 59

- 60

- 61

- 62

- 63

- 64

- 65

- 66

- 67

- 68

- 69

- 70

- 71

- 72

- 73

- 74

- 75

- 75-2

- 76

- 77

- 78

- 79

- 80

- 81

- 82

- 83

- 84

- 85

- 86

- 87

- 88

- 89

- 90

- 91

- 92

- 93

- 94

- 95

- 96

- 97

- 98

- 99

- 100

- 101

- 102

- special 2

- 103

- 104

- 105

- 106

- 107

- 108

- 109

- 110

- 111

- 112

- 113

- 114

- 115

- 116

- 117

- 118

- 119

- 120

- 121

- 122

- 123

- special 3

- 124

- 125

- 126

- 127

- 128

- 129

- 130

- 131

- 132

- 133

- 134

- 135

- 136

- 137

- 138

- 139

- 140

- 141

- 142

- 143

- 144

- 145

- 146

- 147

- 148

- 149

- 150

- 151

- 152

- 153

- 154

- 155

- 156

- 157

- 158

- 159

- 160

- 161

- 162

- 163

- 164

- 165

- 166

- 167

- 168

- 169

- 170

- 171

- 172

- 173

- 174

- 175

- 176

- 177

- 178

- 179

- 180

- 181

- 182

- 183

- 184

- 185

- 186

- 187

- 188

- 189

- 190

- 191

- 192

- 193

- 194

- 195

- 196

- 197

- 198

- special 4

- 200

- 201

- 202

- 203

- 204

- 205

- 206

- 207

- 208

- 209

- 210

- 211

- 212

- 213

- 214

- 215

- 216

- 217

- 218

- 219

- 220

- 221

- 222

- 223

- 224

- 225

しばらくは『セブンシーズ』と『ソトコト』の仕事を請けて、李と中国特集を制作していた。

江口洋介を連れて上海、湖南省の山奥へ。馬でのトレッキング。

青物市場まで取材した北京の食文化。

マスコミでは上海、杭州、北京がムード的にトレンドになっていった。

北京オリンピックも決定し、北京は急速に国際化していったが、やはりいつだって暗黒星雲のもとにある銀河系最大の鬼門・中国は2003年サーズ騒動が世界を震撼させた。

ローリングストーンズの北京公演は中止になった。

李の親戚が北京公演のグラフィック・デザインを全面的に請けていて、オフィスでゴミと化していた世に出なかったいくつかのスーパーお宝の印刷物をもらった。

もしストーンズの北京公演が実現していたら、李のコネで、特等席にすわれたはずだ。そういえば、お宝物の一部は鮎川誠にプレゼントした。

『ソトコト』では、『五黄土星野郎が行く:北京中毒』という2ページの連載を書いていた。李の写真をデザイナーの宮川一郎がCGで加工し、それに自分の絵をコラージュしたビジュアルに、テキストは編集長の小黒が「バロウズかよ」といったカット・アップを導入したいかれた文体で、あまりに異質なその連載は1年ほどで打ち切りになり、『ソトコト』との仕事は終わった。

再び『翼の王国』を主舞台にした。

撮影を李に依頼するはずだった北京の胡同特集が、編集部の意向で別のカメラマンになったとき、李から猛烈な抗議をうけた。それが長いつきあいで、たった一度の悶着だった。

李は不承不承、撮影ではなくコーディネイトの任についてくれたが、胡同=古い横丁での撮影は日本人だとうまくいかず、カメラマンの精神は不調をきたし厄介なものになり、また自分の身に急遽帰国せざるえない緊急事態が起こり、満足いくものにはならなかった。

しかし、イラストレーションのルポを担当した早乙女道春はペンさばきも見事に、胡同の庶民生活の姿を描いた。

タイトル・ページは、その早乙女とぼくの手書き文字で構成され、インパクトのあるものになった。

また、本文はかつて胡同の生活者だった李と三輪車で路上をめぐりながら胡同文化を語る形式にし、李がはじめて写真作品以外で雑誌に登場した。

李は北京大学では日本文学を専攻し、言語表現にも通じていたので、思い出を語るだけでなく、たとえば、「胡同で子供時代を過ごせば、どんな社会でも生きていける」といったアフォリズムを語ることができ、感心した。

『翼の王国』では李と『中国風聞帖』という4ページの連載をはじめ、頻繁に主に北京に通うようになった。

この連載では李の義弟の張が情報提供者になった。アンティーク市場、ジャズ・シーン、60年代リバイバル、清朝家具ブーム、映画博物館、古村ブーム、本屋、新旧天文台、雑技団、天津、お粥、地下商店街、インディ系映画館、奇石ブーム、グラフィック・デザイナー、金魚街、家具街、照明街、テーマ・パーク、ポロ・クラブ、最新のクラブ、乗馬、犬ブーム、芸術区、楽器、ビルボード、シガーバー-----と街ネタを追っていき、こっちは『北京中毒』と違って人気を獲得し、長くつづいた。

連載の取材をすすめるうちに、北京の大学を特集で組めそうに閃き、最高学府である文化系の北京大学と科学系の精華大学を取材する企画を立て『翼の王国』に提案すると、李の撮影で制作することになった。

天安門事件の拠点となったのは、そのふたつのエリート校である。

外国のマスコミが校内にはいるのは面倒なのだろうが、やはり李の人脈はアカデミズムにも及んでいるのか、学生寮も侵入できた。

寮では学生のパンク・バンドまで撮影した。

この取材で衝撃を受けたのは、北京大学にはアジア各国の王室や高級官僚の子供たちが邸宅並みの寮で優雅な留学生活を送っていたことだ。

また、精華大学では宇宙開発や環境保全に関する世界的プロジェクトが数十も進行していてマイクロ・ソフトもビル・ゲイツが講演にきたり、科学者のホーキングもきたり、それは新しい知的企業体のようだった。

しかし、何よりも驚いたのは、北京大学の校内には映画館、銭湯、ホテル、モダンなカフェにレストランなど普通の町のようにあったことだ。

というのも、中国の大学のすべては、他者とのコミュニケーション能力、向上心、活動力、いま流行りの「シェア」、「ソーシャル」感覚を鍛えるために全寮制が徹底されていて、あくまでも学内が生活の中心だからだ。

まったく日本の大学とちがう。その実態を見た。

李の娘のシーちゃんが書いた女子大生日記を特集に掲載した。日常のすべてが学内だ。猛烈に勉強し、英語も習い、余暇は校内のテニス・コートで学友とボールを追い、映画館では『タイタニック」を見る生活。彼女は卒業するとオイル・カンパニーに就職しOLとなって南米までも仕事で行くようになった。

2000年代になってずっと気になっていたのは、シルクロードだった。

ウィグル族と人民解放軍の争いは、まだ表面化していなかったが、かつての遊牧民の聖なる大地が石油や天然ガスの採掘基地になっているのは容易に想像できた。

東京の酒場であったトラベラーは石油基地の町の街道には労働者相手の売春街があり、娼婦の数2000人、と教えてくれた。

機内誌に社会派の記事は向かない。

でも、シルクロードの実態を知りたい。

ちょうどタイミングよく国連に勤務する女性事務官がシルクロードを旅する企画が生まれ、李が撮影、ぼくが全体のディレクションを依頼された。

何度目かのシルクロード特集。

ぼくの目当ては、石油基地だ。

チャイナ版テキサス! デヴィッド・バーンの『トゥルー・ストーリー』だ。

旅は敦煌からはじまった。もう空疎な観光地で古代仏教聖地の面影など、どこにもない。いかに京都、奈良が優れているかを知るばかり。ホテルでは入り口でバイアグラを売り込まれた。売春街になっているようだ。

旅客機でタクラマカン砂漠の入口の街クルラに飛び、車で旅を続けた。が、ゴールデン・ウィークだったので、ホテルはどこも満室だった。なんとかホテルを確保。それもブームタウンの安宿だった。

砂漠では、とんでもない人物に遭遇した。

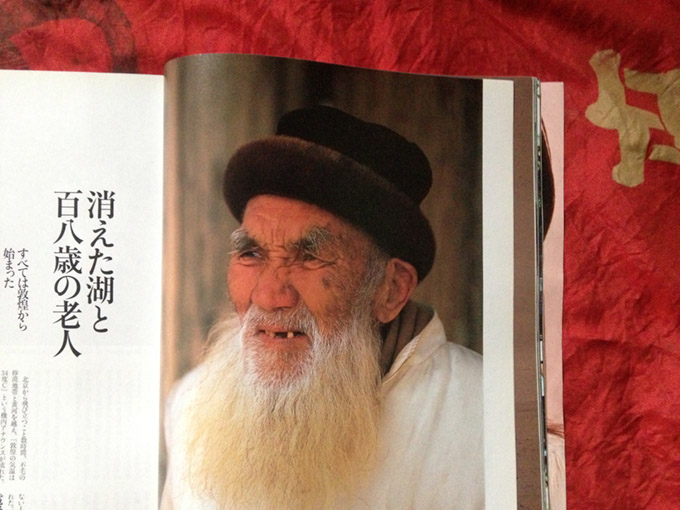

「生きた化石」と呼ばれていた108歳のロブノール人。

その老人は古代「幻の王国・楼蘭」の住人であったロブノール人の子孫だった。

タクラマカンは古代、湖や川に恵まれ、森林地帯も広大だった。その水辺に古代ロブノール人たちは住み、カヌーを使っての漁業を生業としていた。

楼蘭消滅後も彼らはその地にとどまり流浪の民となって生きていた。

彼らはまったく文明に接触することがなかったが、1949年人民共和国建国時に発見され、中国人民となった。

その後も彼らは「砂漠の民」として文明との接触をさけて暮らしていたが、90年代半ば、その稀有の存在が高まる西域観光ブームのなかで脚光を浴び人気者になっていった。しかし彼らが生業を営むに必要だった川や湖は上流に建設された発電所によって枯渇してしまった。

もうひとつ、いまや歴史上の事実とされている楼蘭での度重なる核実験が彼らの生存に絶滅の危機をもたらしたことも考えられるが、老人はそれに関しては語ることがなかった。

老人は明らかに漢民族ともウィグル族とも違う顔立ちをしていた。コーカソイド系を思わせ、ロブノール人が西から移動してきた民であることを、その相貌が物語っていた。地中海の民かな?

彼はいまでも非文明人だが、数千年の歴史を透視する神的智力をそなえている人格者に思えた。

自分がいままで世界で遭遇した人物のなかで一番ストレンジな人物だったが、彼は宗教家でも芸術家でもなく、ただの「砂漠の民」だ。

1995年に貫通したという〈砂漠公路〉を走った。タクラマカンを横に貫通し、西はトルコまで延びるのがシルクロード。しかしここはいまやコンボイが爆走し、巨大給油所がロードサイドに建つ。

タクラマカンのセンター地帯を縦断するのが〈砂漠公路〉だ。

「死の砂漠」にハイウェイを建設する労働は、春には砂嵐にのまれ、真夏には摂氏50度を超す極限状況では、ピラミッド建設と同じようなもんではないか。

と想像すると、では、その地獄の労働に従事する奴隷同然の人夫をどこからか集めてきたか。

かってアメリカの黒人奴隷制廃止後、中西部に大陸横断鉄道を建設したのは中国人たちだ。どれだけの人夫が過酷な労働で命をなくしたか。労働者の死など、いくらでも代わりがいて、何の意味もない。

アメリカでは、よく映画で見るが、未開地の開拓には『オー・ブラザー』でも明らかのように、囚人が使役される。

おそらく 〈砂漠公路〉の建設も囚人だろう。完成が1995年だとしたら、着工は1990年あたりか。

そのころ中国では何があった? 天安門事件である。革命分子の多くが逮捕され、西域の収容所に送り込まれたと風聞で聞いた。

国家の策略は巧妙だ。国家は、あの事件により大量の囚人、すなわち人夫を確保できたのではないか。

そのころより、建国後最大の「大西部開拓」という過酷な土地での建設活動がはじまったのだから。

と、これは邪推。

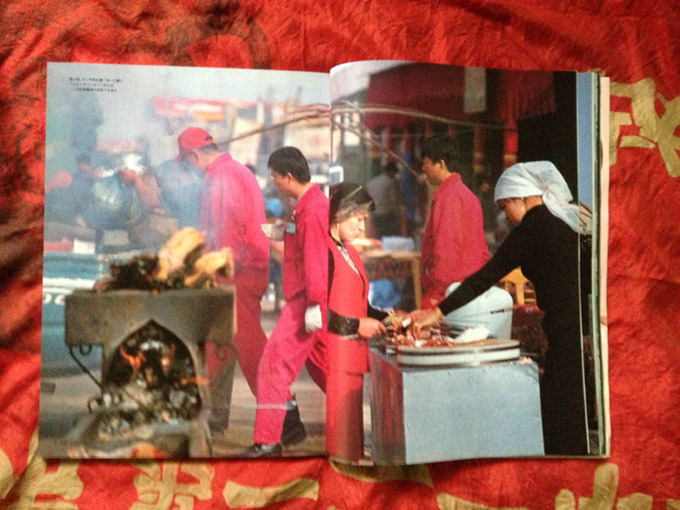

〈 砂漠公路〉沿いにはブーム・タウンが出現していた。そこにはもう遊牧民たちを見ることも、ラクダもいない。アメリカのように車社会だ。石油の文明だ。石油採掘がもたらす労働と、その労働者を相手にした売春も含め様々な商売を求め全国から人が集まってきていた。

あののどかな遊牧的な文化は消え、町は忙しない商業活動に追われていた。しかし、それはそれで活気がみなぎっていた。時代の躍動さえ感じていた。

砂漠の中の石油採掘所を訪ねた。

採掘の設備は予想に反し、東京の高層ビルの建設現場に見る重機並みだった。施設を囲うものはなく近づいていくと、赤いツナギをきた労働者に、「何しに来た?」と聞かれ、「取材に来た」と正直に答えると、「じゃ、中にはいってください」と巨大コンテナのような宿舎に案内してくれた。

窓ひとつない鉄の要塞のようだった。

「砂嵐にはこうするしかないんです」と彼は言う。「先週は砂嵐で何日間も、ここにとじこめられていた」。

話を聞くと、石油は5000メートル地下から汲み上げているらしい。地中5000メートル! それほどの深さだったとは。地底王国で石油は生まれる。

しかも、採掘設備のあまりに簡素なことにも、驚かされた。

うちの父は国鉄で新幹線の軌道を開発した。その能力が買われ、国鉄退職後、中東コンビナートの輸送鉄道建設の指導で長期にわたり砂漠に暮らした。

だから、いま自分がいるタクラマカ砂漠の石油採掘基地は、父が親しんだ世界であり、もっと生前に中東でどんな生活をしていたか聞いておくんだった、と悔やんだ。父は中東で砂嵐を体験していただろう。

この「死の砂漠」も緑豊かな大地だった。いまも一部にのこるコヨウの森が、そのことを証言している。

コヨウは別名「三千年樹」といわれ、生きて千年、死んで千年立ったまま時を過ごし、倒れて風化して姿を消すまでやはり千年、特別な樹とされる。

はじめて、コヨウの森を見た。

「チャン・イーモウの『ヒーロー』の舞台になってます」

確かにイチョウのように黄色い葉を茂らす森で格闘するシーンを覚えている。ここだったのか?

そのとき、中国映画のロケ地を訪ねてみるのも面白そうだと、砂漠の森で天啓をうけた。頭の中に企画が弾けた。

旅はカシュガルが最終地だった。十数年ぶりのオアシスは大変貌していた。車、高層ビル、ショッピング・センター。漢民族が進出していた。

それでも古い市場はあり、イスラム系の文化はかろうじてのこっていたが、もう空気感がちがう。形骸化したものだった。

市中の十字路にいると、4、5歳の子供の身長しかないが、顔が年老いた魔女のようなオンナが、突然、空手のかまえで、ぼくに挑んできた。何事か?

とっさに、こっちも空手の体勢をつくり、戯れるように、路上で格闘の真似をした。

車で離れていこうとする自分に魔女は握手の手をさしのべてきて、異国語で「ごくろうさんだった」というのだった。

その日の夜、夢の中に魔女はあらわれ、今度は真剣に戦いを挑んできたので、必死に応戦していると、朝になってしまい、くたくたに疲れていた。

「生きた化石」と「ちいさな魔女」、その旅も強烈な印象がのこった。

次にやるべきことは、電影、すなわち映画の旅!

現と夢が、男と女のめくるめく交わりのように、中国では溶けあっていく。