プロフィール★森永博志 (もりなが ひろし)

- TEXT:

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- Special

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

- 44

- 45

- 46

- 47

- 48

- 49

- 50

- 51

- 52

- 53

- 54

- 55

- 56

- 57

- 58

- 59

- 60

- 61

- 62

- 63

- 64

- 65

- 66

- 67

- 68

- 69

- 70

- 71

- 72

- 73

- 74

- 75

- 75-2

- 76

- 77

- 78

- 79

- 80

- 81

- 82

- 83

- 84

- 85

- 86

- 87

- 88

- 89

- 90

- 91

- 92

- 93

- 94

- 95

- 96

- 97

- 98

- 99

- 100

- 101

- 102

- special 2

- 103

- 104

- 105

- 106

- 107

- 108

- 109

- 110

- 111

- 112

- 113

- 114

- 115

- 116

- 117

- 118

- 119

- 120

- 121

- 122

- 123

- special 3

- 124

- 125

- 126

- 127

- 128

- 129

- 130

- 131

- 132

- 133

- 134

- 135

- 136

- 137

- 138

- 139

- 140

- 141

- 142

- 143

- 144

- 145

- 146

- 147

- 148

- 149

- 150

- 151

- 152

- 153

- 154

- 155

- 156

- 157

- 158

- 159

- 160

- 161

- 162

- 163

- 164

- 165

- 166

- 167

- 168

- 169

- 170

- 171

- 172

- 173

- 174

- 175

- 176

- 177

- 178

- 179

- 180

- 181

- 182

- 183

- 184

- 185

- 186

- 187

- 188

- 189

- 190

- 191

- 192

- 193

- 194

- 195

- 196

- 197

- 198

- special 4

- 200

- 201

- 202

- 203

- 204

- 205

- 206

- 207

- 208

- 209

- 210

- 211

- 212

- 213

- 214

- 215

- 216

- 217

- 218

- 219

- 220

- 221

- 222

- 223

- 224

- 225

李との旅は、その後、仕事でシーサンバンナの再訪、プライベートで北京、湖南省の深山幽谷・天子山と続いた。

しかし、90年代中頃からぼくが小笠原の映像制作に没頭していったことにより、しばらく李との中国旅行から遠ざかった。

2000年代にはいって再開した。

李と茶を飲んでいるとき、中国系の新聞で知ったある実業家の話をした。

それは、こういう記事だった。

〈寧夏回族自治区銀川の個人稼業家が、地元の砂漠化防止事業のために900万元を寄付した。同自治区にはゴビ砂漠、トンゴリ砂漠が広がり、黄砂の発生源となっている。寧夏では年々砂漠の面積が広がってる。寄付をしたのは銀川で会社を経営する杜氏。600万株を超える苗木や草花を賀蘭山山麓に植え、寧夏への黄砂の侵入を防ごうとしている〉

李に、訊いた。

「この人に会えますか?」

「調べてみます」

数日後、李から杜氏の居所がわかったと電話があり、「訪ねて行きたいのですが」とふると、「行きましょう」と快諾。

それから、寧夏のことを調べると世界でも数少ない野生のラクダの生息地と知った。ラクダにも惹かれた。

小笠原に魅せられたことにより、自分にエコロジーの意識が芽生え、その頃、かつてのエディター仲間だった小黒一三がエコ・マガジンの『ソトコト』を創刊し、創刊号に小笠原の特集を組んだ経緯もあり、中国におけるエコをテーマにした特集を提案すると、小黒は企画にのってきた。

李も、そのテーマで調査をはじめ、「寧夏の前に内モンゴルに行きましょう」と提案してきた。

くわしく聞くと、いま内モンゴルは観測史上最低のマイナス37度を記録し、羊が100万頭凍死するほどの「雪暴」に見舞われている。人も凍死し、国家的問題になっている。各国から救援隊が出動している。

「森永さん、行きましょう』

こればかりは返答に窮した。

マイナス37度!

そんな寒さに果たして耐えられるのか? 不安になった。

しかし李との旅はいつもある種の過酷さがつきものだ。

と思えば、今回も、受けるしかない。

「行きましょう」

真冬、ひとりで、北京に。旅のメンバーは李と李の娘のシーちゃん。そのとき彼女は19歳。北京大学の国際政治学部在籍。北京生まれの北京育ち。辺境など一度も言ったことのない街っ子だ。

もうひとり、湖南省の山奥から25歳の男性ホーが来た。ホーは電気も水道のない集落に生まれ、山育ちの野生児。ぼくらは何度か馬に乗って山を越え彼の集落を訪ね、彼とは懇意になっていた。李は、ホーに外の世界を見せようと、旅に誘った。

よって、メンバーは若者ふたりを迎え4人。

まずは北京の軍服屋にいき防寒の身支度をした。

いったい寒さがどんなものか、想像さえできない。

内モンゴルのシリンホトという街へ旅客機で行く予定だったが、雪のため欠航が続いた。やっと飛び立った旅客機の乗客はほぼ全員国連や香港らの救援隊員だった。ジャーナリストたちもいた。

内モンゴルは厚い雪におおわれていた。空港の滑走路も凍結していた。李はランクルをチャーターしていた。車内は暖房が無効だ。冷凍室のなかにいるかのようだった。フロントガラスが凍りつき曇ってしまう。ドライバーがカードで表面を削っている。

ハイウェイも凍っている。まったく車が走行していない。車は雪煙の中をタイヤを不安定に滑らせながら前進する。たまにすれ違う車は国連の救援隊、食料を届けた帰りだ、という。

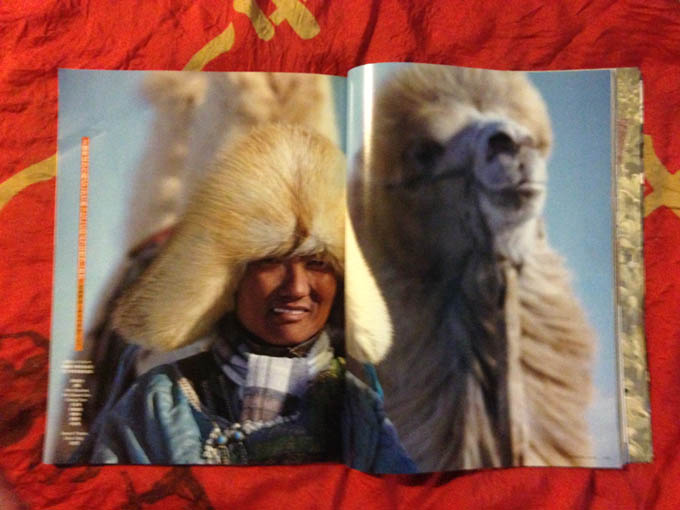

行けども行けども雪原だ。その雪原に異様な光景を見た。ラクダがソリを引いて走っていた。雪原にラクダ? 灼熱の砂漠で生きるラクダが激寒の雪原を走っていた。

それも雪に脚をとられず、軽々と颯爽と走っていた。

カー!

なんという勇姿!

極限的環境のなかで、ラクダだけは、タフ! 砂漠でも「雪暴」的雪原でも。しかも、体毛がフサフサだ。体毛がラクダの防寒着だ。

街から数百キロ離れたところで、遊牧民ふたりを見た。彼らもラクダと一緒にいた。ロードサイドに、もう半日近く立ち、国連の救援隊が届けてくれる食料をまっているのだった。

遊牧生活は史上最大の危機にさらされていた。彼らはパオの生活を断念し、政府が急遽用意したレンガ造りの家屋に家畜とともに避難していた。

しかし、羊は凍死していた。

李は遊牧民から凍死した羊を一頭買った。それは、皮肉なことに北京名物のシャブシャブには最高の食材だった。ズタ袋にいれた羊とともに空港に行くと、香港からきた救援隊員たちも全員ズタ袋を抱えていた。

北京に戻り、寧夏へは列車で向かった。

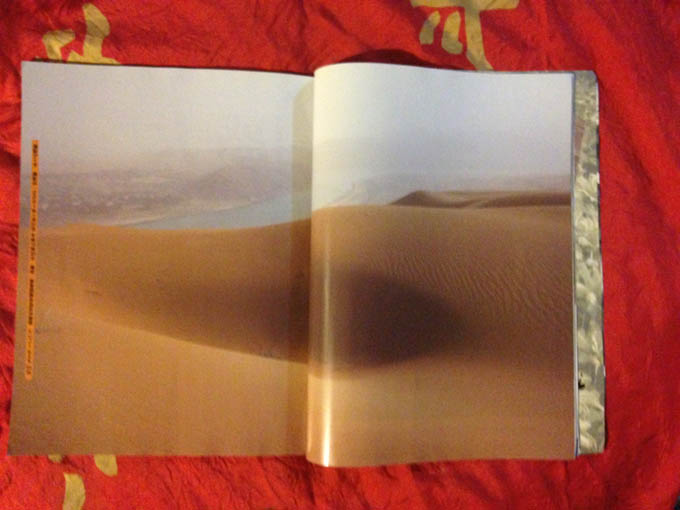

内モンゴルと隣りあわせているのに寧夏には雪は降っていない。

杜さんを訪ねた。砂漠に緑地が広がっていた。黄砂と灼熱の気候のなかでの死闘のドラマを聞いた。はじめ、狂人扱いされたという。

杜おさんから、もっと過酷な環境のなかで緑地化に命を捧げた白さんのことを聞き、たずねていった。黄砂の嵐のなか掘っ建て小屋に暮らし、植樹活動に献身、夫は過労により夭折した。

寧夏には広大な温室のフィールドがあった。ここでは化学肥料をいっさい使用していない。これは、もしや、農薬漬けの野菜を怖れる、ある特定の人たちのための耕作地なのかもしれない。宇宙植民地のような光景だった。

寧夏は、黄河と砂漠から地勢がなる不毛の地だ。最大の不毛は黄砂による砂漠化だ。じっさい滞在中、何度か黄砂の嵐に遭遇し、その人の世をのみこんでしまう暴風の威力を目の当たりにし衝撃を受けた。

山岳部の村は旱魃が続き、村人たちは村を捨て、水ある地へ移住した。

何十万人という回族が、砂漠化、旱魃により、黄河沿いに建設された100万人植民都市へ移住した。

回族とはイスラム系民族と漢民族が混じり合って生まれた少数民族だ。宗教はイスラムだが、ウィグル族のような抑圧は受けることなく、ここでは共産党との対立もない。

賀蘭山中には1万年前に先住民が岩に掘った絵が1000点近く残されていた。原始芸術だ。

砂漠の地中には、恐竜やマンモスの化石が眠り、回族は違法なのだが化石が精神安定剤の原料として、またコレクションのアイテムとして高く売れるので、命がけで地中への坑道に入り採掘していた。

ある医薬品研究所を訪ねると、砂漠の農地に見た植物はマオウだった。マオウがなんであるかを知るものにとって、その光景はおぞましすぎる。

結局、その旅で見た現実は、100年先の地球だったのかもしれない。

かつて、その地は豊かな黄河の水に育まれた肥沃なオアシスだった。森も草原もあった。それが、度重なる戦禍で地は荒れていった。やがて、砂漠化がはじまり、地は砂にのまれていった。砂漠化は人災だ。

地球全体が、その運命にさらされている。自然災害と人災により、日本でも人が住めなくなった地が生まれている。

エコロジーの意味は、「環境保護」ではない。

エコは共有を意味し、ロジーはロジック、つまり論理を意味する。人類共有の論理。

エコノミーも同じだ。意味するところは「経済」ではない。ノミーはノモス、ラテン語でやはり論理を意味する。

人類共有の論理。それは先進国が規定する。

時代によっては「芸術」だったときもあるだろう。「宗教」だったときもあるだろう。「産業革命」だったときもあるだろう。

20世紀は確かに共産主義と資本主義が戦う「経済」の時代だった。経済活動はやがて環境破壊へといたり、そこで世界的に「環境保護」が主題となった。

寧夏は、そんな人類史をすべて経験し、「環境保護」の次元にも1950年代、早くから達し、いまはやはり100年先の地球の姿を見せているのではないか。

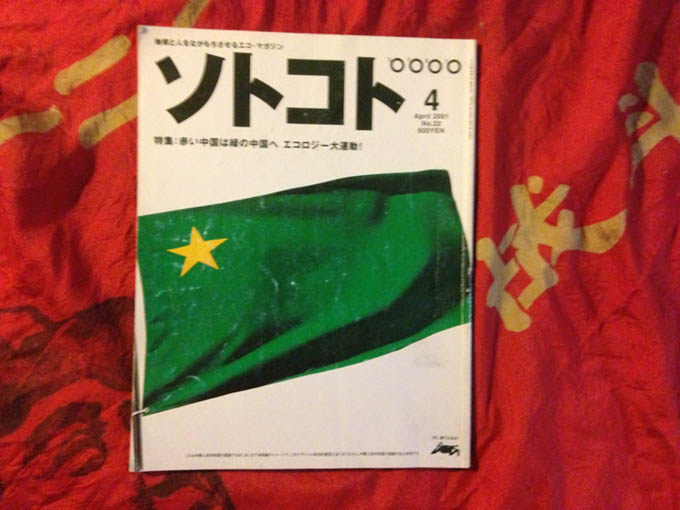

この特集の表紙は、中国国旗を緑にした。

国旗は神聖なものであり、そんなことが許されるのか?

中国政府の抗議を受けるかもしれない。最悪、回収?

という、危惧がありながらも、小黒と「やってしまおう」と緑色中国旗が表紙に翻った。