プロフィール★森永博志 (もりなが ひろし)

- TEXT:

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- Special

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

- 44

- 45

- 46

- 47

- 48

- 49

- 50

- 51

- 52

- 53

- 54

- 55

- 56

- 57

- 58

- 59

- 60

- 61

- 62

- 63

- 64

- 65

- 66

- 67

- 68

- 69

- 70

- 71

- 72

- 73

- 74

- 75

- 75-2

- 76

- 77

- 78

- 79

- 80

- 81

- 82

- 83

- 84

- 85

- 86

- 87

- 88

- 89

- 90

- 91

- 92

- 93

- 94

- 95

- 96

- 97

- 98

- 99

- 100

- 101

- 102

- special 2

- 103

- 104

- 105

- 106

- 107

- 108

- 109

- 110

- 111

- 112

- 113

- 114

- 115

- 116

- 117

- 118

- 119

- 120

- 121

- 122

- 123

- special 3

- 124

- 125

- 126

- 127

- 128

- 129

- 130

- 131

- 132

- 133

- 134

- 135

- 136

- 137

- 138

- 139

- 140

- 141

- 142

- 143

- 144

- 145

- 146

- 147

- 148

- 149

- 150

- 151

- 152

- 153

- 154

- 155

- 156

- 157

- 158

- 159

- 160

- 161

- 162

- 163

- 164

- 165

- 166

- 167

- 168

- 169

- 170

- 171

- 172

- 173

- 174

- 175

- 176

- 177

- 178

- 179

- 180

- 181

- 182

- 183

- 184

- 185

- 186

- 187

- 188

- 189

- 190

- 191

- 192

- 193

- 194

- 195

- 196

- 197

- 198

- special 4

- 200

- 201

- 202

- 203

- 204

- 205

- 206

- 207

- 208

- 209

- 210

- 211

- 212

- 213

- 214

- 215

- 216

- 217

- 218

- 219

- 220

- 221

- 222

- 223

- 224

- 225

3・11の何らかの影響もあるやも知れない。想い出そうとしていることが何年前のことなのか多くがあいまいになっている。

調べれば簡単にわかることだが、真夏の暑さにやられて億劫だ。

5年前だったかな。年末だったのはおぼえている。

上野の森の一角の大層立派な催事場を一夜借り切って、知人の映画プロデューサー&監督の荒戸源次郎氏が新作公開記念パーティーを開いた。

会場には出演者の名の売れた役者さんや若松考二氏、内田裕也氏も来ていた。

裕也さんは受け付けで騒動をおこしていた。

会場で酒を飲んでいると、友人の羽仁未央ちゃんが近づいてきて、「モリナガさん、角川さんが呼んでるわよ」と言うのだった。

「角川さんて?」

「角川歴彦会長よ」

案内されて行くと、角川さんが椅子に座って憶えのある満面笑みで迎えてくれた。

「モリナガ君、久しぶりだね」

「ハイ、ごぶさたしております」

「まあ、座りたまえ。君は目立つね」

その時、ほとんどの出席者は正装をしていたが、自分は『パイレーツ・オブ・カリビアン』公開の全然前だが、「冬の海賊」の様な格好をしていた。

そのことを角川さんはおっしゃったのだろう。

「ところで、君は最近どんなことをしてるのかね」

と訊かれ、いつも活動は多様なので即座には返答できず、頭に浮かんだのは、WILD SALOONの企画だった。

そのころ、ホリエモンが「人の心は金で買える」と発言し、物議をかもしだしていた。人の心はそんなものかも知れないが、そんな人の心を護ってきたのが「物語」だ。「物語」は小説という形式で最もよく表現できる。

そんな「物語」(主に冒険物)をたくさんつくりだし発表する文芸誌『WILD SALOON』を企画しています、と角川さんに話した。

某中堅出版社が代理店がらみのコンテンツ・ビジネスのプロジェクトとして企画をうけいれるという話も進行していたが、どうもハッキリしないという時だった。

「それ、うちでやってみないかね」

と角川さんの提案があった。

月刊文芸誌のムックという話だった。

80年代初めに角川書店とはいくつかの仕事をし、そのひとつに月刊『小説王』もあった。

その時代は角川春樹氏の元での仕事であったが、歴彦氏とは現場レベルでの接触をしていた。

新年が明けたら連絡をくれたまえと名刺を手渡され、20年程ぶりの再会の一時は終わった。10分程のことだった。

さっそくプレゼン用の企画書を新たに作成した。

年明けて、1月中旬、会長と文芸誌の編集長のH氏とのミーティング。

50人は悠に着席できそうな大テーブルの片隅に、こっちは自分とエディターのH君。

計4人がちょこんと座り、面通し。

いきなり会長が「モリナガ君、全共闘世代のことを君はどう思うかね?」と本題とはまったくカンケーない質問を不意打ちで振ってきた。

これは問答だなと察し、即座に、

「重信房子が収監されたことに関して、何の抗議も支援活動もなかったことで、完全に精神的なものを終焉したと思います」

と答えると、

「そうだよ」

と会長は大きくうなづく。

それが面接みたいなものだったのか。

具体的に企画を進めることになった。

片岡義男/源為朝を主人公にした海洋冒険小説。

浅田次郎/世界初のミサイルをつくった江戸っ子の秘話。

大沢在昌/宇宙探偵ローズのSFハードボイルド。

他。

連載とは別に、毎号、テーマを決めて特集を組む。

〔例〕ドクロ

サボテン

シルバー等。

各々を小説、エッセイ、コラム、ノン・フィクション、アート等で表現する。

最初のミーティングの一週間後、編集長のH氏から、会長の意向というメッセージがきた。

それは、「ドクロだけで一冊作ってはどうかね?」というアイデアだった。

ドクロだけで!?

想定外だ!

動揺したが、冷静になって考えてみれば、それもありかなと承諾し、新たに企画をねっていった。

井賀孝という格闘系カメラマンが、ドイツのハンブルグにドクロ旗を掲げたアウトロー・サッカー団がいると教えてくれた。OK、やろう。

ギターウルフのメンバーが急逝し、その追悼はどうかと想った。やろう。

画家の下田昌克が、未発表の海賊童話を制作していた。やろう。

どんどん集まっていった。

角川側のお偉方に会うと、「うちはむかしの角川書店とはちがいます」と釘をさすかのようにいわれた。

角川は角川ホールディングスという巨大組織連合体となっていて、広範にわたる文化事業を手がけていた。

そこに、『ドクロ・マガジン』である。

明らかに異分子だ。

会長企画だから…というニュアンスをミーティングで感じた。

営業部との打ち合わせで、最初にいわれたのは、

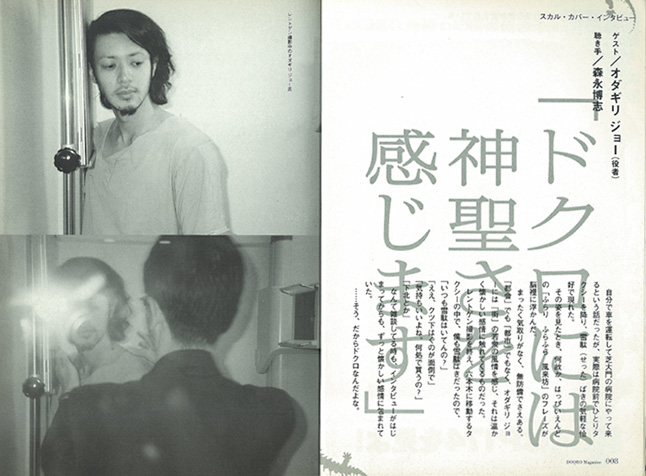

「キムタクかオダギリジョーを表紙にもってこれたら、売れるんですがね」

と斬りこまれた。

「……」

頭が混乱した。

難題だ。

そのころ、例えば大部数セールスを誇るマガジンの殆どは、このふたりのどちらかで表紙を飾っていた。

どの雑誌も彼らのカバー・フォトを欲しがった。

『ドクロ・マガジン』は角川が版元とはいえ、文芸誌のムックで、完全にマイナーののりだ。

彼らを表紙にするのは到底無理に思えた。

しかし、想わぬチャンスに恵まれた。

そのころ、オダギリジョー主演の映画『パビリオン山椒魚』が公開を控え、試写会が開かれていた。

レントゲン技師の役をオダギリジョーが演じている。

レントゲン?

ドクロが映る!

映画のプロモーションとして、とんでもないアイデアが閃いた。

「オダギリジョーのドクロをレントゲンで撮る!」

試写会場に行き、宣伝を担当していたミラクル・ヴォイスの代表の伊藤女史に会い、この企画を提案した。

「本人にも伝えてみます」

と大役を引き受けてくれた。

数日後、伊藤女史から連絡が入った。興奮した口調だった。

「本人からOKがでました。条件はひとつ。その写真を一枚欲しいということです。面白がっていました」

そして、約束の日、芝大門の病院にオダギリジョーはレントゲン写真の撮影のために、ひとりでやってきた。

雑誌史上初、スーパースターのドクロが表紙を飾った。

ファンの間では「ジョー様のドクロは美しい」と噂が広まっていった。

ドクロのサッカー団(写真・文/井賀孝)とギターウルフの追悼(文・平野雄大)はものすごく男っぽく不良で、自分では今でも大好きだ。

文芸誌なのに、広告もガンバッテ、400万円近く集めたんだけどな。 だけど巨大組織は自分には向いてないなと痛感した。

スーパーバイザーをつとめてくれた北井優は、このムックがでた直後にガンで亡くなった。

だから、『ドクロ・マガジン』というと北井君をおもいだす。

実際、ドクロみたいな男だった。

彼はスカパラ、ケツメイシ、ファンタスティックマシーンらで結成された恵比寿連合の総長だった。