プロフィール★森永博志 (もりなが ひろし)

- TEXT:

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- Special

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

- 44

- 45

- 46

- 47

- 48

- 49

- 50

- 51

- 52

- 53

- 54

- 55

- 56

- 57

- 58

- 59

- 60

- 61

- 62

- 63

- 64

- 65

- 66

- 67

- 68

- 69

- 70

- 71

- 72

- 73

- 74

- 75

- 75-2

- 76

- 77

- 78

- 79

- 80

- 81

- 82

- 83

- 84

- 85

- 86

- 87

- 88

- 89

- 90

- 91

- 92

- 93

- 94

- 95

- 96

- 97

- 98

- 99

- 100

- 101

- 102

- special 2

- 103

- 104

- 105

- 106

- 107

- 108

- 109

- 110

- 111

- 112

- 113

- 114

- 115

- 116

- 117

- 118

- 119

- 120

- 121

- 122

- 123

- special 3

- 124

- 125

- 126

- 127

- 128

- 129

- 130

- 131

- 132

- 133

- 134

- 135

- 136

- 137

- 138

- 139

- 140

- 141

- 142

- 143

- 144

- 145

- 146

- 147

- 148

- 149

- 150

- 151

- 152

- 153

- 154

- 155

- 156

- 157

- 158

- 159

- 160

- 161

- 162

- 163

- 164

- 165

- 166

- 167

- 168

- 169

- 170

- 171

- 172

- 173

- 174

- 175

- 176

- 177

- 178

- 179

- 180

- 181

- 182

- 183

- 184

- 185

- 186

- 187

- 188

- 189

- 190

- 191

- 192

- 193

- 194

- 195

- 196

- 197

- 198

- special 4

- 200

- 201

- 202

- 203

- 204

- 205

- 206

- 207

- 208

- 209

- 210

- 211

- 212

- 213

- 214

- 215

- 216

- 217

- 218

- 219

- 220

- 221

- 222

- 223

- 224

- 225

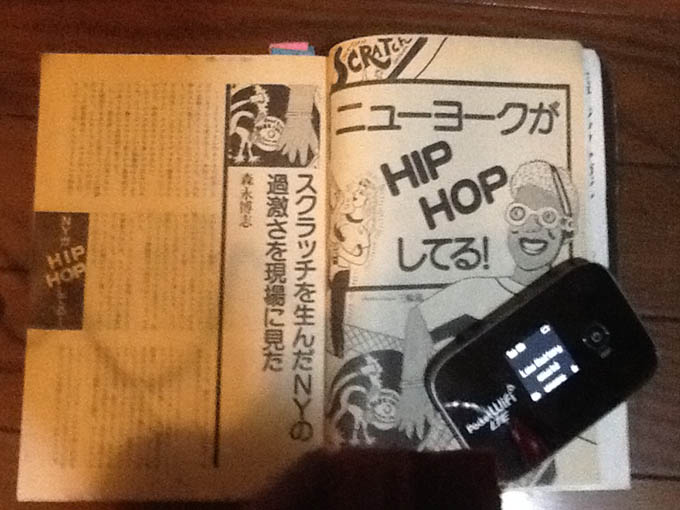

本屋で、表紙に山口冨士夫の肖像画を見て、「ミュージック・マガジン」を買った。山口冨士夫は、今年の夏、アメリカ人との喧嘩がもとで致死した。ブコウスキーの酔いどれ詩のような死だ。ミュージック・マガジンは不運なロッカーの追悼特集を組んでいた。

久しぶりに「ミュージック・マガジン」を手にしたが、面白く読める記事はひとつもなかった。前は、たまに内田裕也が寄稿していて、これが実に面白かった。裕也さんは外タレと英語でタメに喧嘩したり、パリ五月革命のときにはケンゾーとサン・ジェルマンのカフェにいたり、それでフランス語も少しはいけたみたいだし、トルーマン・カポーティ・ロックンロール・バンドなるバンドをつくったり、けっこうインテリで文章に技がきいていた。

ぼくも一度だけ、「ミュージック・マガジン」に書いた。

1983年、NYのヒップホップが攻勢にはいったころ、アンダーグラウンドのシーンまで侵入し生体験してきた。帰国すると、「ミュージック・マガジン」編集部の藤田さんから、ヒップホップ特集を組むので巻頭にNYの最新情報を書いてくれと依頼があった。できるだけリアルに書こうと原稿用紙にむかった。

以下、そのときのテキスト、全文転載。ただし一部修正。

★

レコードにちょっとホコリが附着しただけで耳ざわりな音が生じる。神経はレコードに記録されたミュージックよりも、その何秒おきかに発するノイズにひっかかってしまう。ホコリならまだしも傷などついたときには、神経は引き裂かれかねない。

NYでスクラッチを見たとき、ぼくはそんなレコード神経症から解放されていた。

セックス・ピストルズが登場したときほどの衝撃はないが、スクラッチは十分に衝撃的だった。今年の夏、ぼくはNYにいて、自身の感覚をスクラッチした。

イースト・リバーに近いロアー・イースト・サイドのクラブA7ではあいかわらずハード・コア・パンクが野蛮に炸裂していた。闇雲な破壊的パンクが狭いフロアーで、がなられ、弾かれ、叩き出され、それを取り囲むようにして見ているスキンヘッズのマッチョども。パフォーマンスが絶頂に至るころ、スキンヘッズたちが猛然と走り出し、あたりかまわずタックルを開始する。まるで地鳴り呼ぶ犀たちの戦い!

スキンヘッズたちは暴力的エネルギーを引き出すケミカルな薬物に脳をおかされている。フロアーの空気に、幾筋もの稲妻が交差し、巨大な肉塊がせまってくる。

刹那に身をかわし、バー・フロアーに逃げ込む。ダンス・フロアーでは、バーバリアン・ダンスがつづいている。嵐がおさまるまで静観をきめこんだ。

この高揚感が日頃怠惰に眠りほうけている感覚をブルブルと叩き起こし、血はほとばしるように全身をめぐっていく。

ウィークエンドの午前2時。

まだまだ、NYの夜ははじまったばかり!

A7から次のクラブへ、100ドル分のコークで鼻を突き、5ドル分のコロンビア・スティックで喉を焼き、ハーフウ、ハーフウ、類人猿の呼吸をし、目指すは大通りを隔ててA7の真向かいにあるクラブ・ピラミッド。こっちはアート・パフォーマンスだった。

ステージのスクリーンには8ミリ・ムービーが投影されている。映像はただただ即物的な、たとえば犬の顔、灰皿、電話、冷蔵庫、家具など、そんなオブジェクトが連続するだけだが、細かく細かくカットつなぎがされ、映像にリズムがうまれてくる。

そのスピーディーでリズミカルな映像を見ながら3人編成のバンドが即興でニュー・ウェイブ色の強いプログレを演奏してゆく。クラブ空間のなかで、視覚と聴覚をフルに稼働させる体験は全身が恍惚感に包まれた。

ローリー・アンダーソンのハドソン・リバー・サイドの自宅を訪ねて、昼のビールとチーズをご馳走になりながら談話したとき、彼女は言っていた。

「ハイ・テクよりもプリミティブでクラッシックな文化を大事にするのがニューヨークの流儀なのよ」

テクノロジー・ミュージックの女王と称賛されるローリーは彼女自身への誤解を訂正しながらNYのパワーの源泉を語ってくれたが、その価値観の一例をぼくはピラミッドのパフォーマンスで目撃した。もちろん、このパフォーマンスはアンダーグラウンドに属する性格のものだが、ことNYに関しては、80年代になっても0 60年代と同じようにアンダーグラウンドのパワーが衰退していないことは、ヒップホップとグラフィティが証明したではないか。

まだまだ、今夜のメイン・イベントがひかえている。それは、クラブ・リッツに出演するグランドマスター・フラッシュ&ザ・フューリアス・ファイブだ。連中のギグがあるというだけで、NYの夜のボルテージは一気にアップする。

リッツの巨大なフロアーにはマリファナの煙がもうもうとたちこめ、コークでぶっ飛んだ黒人たちが開演前から異様な興奮状態にある。その光景はミステリアスで、宇宙的なイメージを孕む。ぼくという人間とは異種の生存能力と生存形態を持ったニュー・ブラック・ニューヨーカーのトライブ・パーティーに思えてならない。

ウワオーンと場内の煙が揺れて、グランドマスター・フラッシュ&ザ・フューリアス・ファイブがステージに登場する。お決まりのスクラッチとラップ。それだけではもはや退屈しのぎにしかならないが、信じがたいクライマックスが用意されていた。

突然、ステージでサウス・ブロンクスのストリートのリアルのように、争いがはじまる。

「この野郎、テメエなんかと一緒にステージにたてのか!! クソ!」

仲間われがはじまる。

「おぅ上等じゃねえか!!! もう、テメエとはやってらんねえ! やめだ、やめだ」

と、売り言葉に買い言葉。メンバーが中指おっ立てて、「クソ野郎!」と捨てゼリフを吐いて、ひとりまたひとり、ステージから消えてゆく。まだ、ギグの途中だ。アメリカの客は黙っちゃいない。マリファナの煙もうもうのフロアーはブーイングの嵐になる。

「クソッタレ!! ステージにもどってこい!!」

騒然となり、何かの拍子に暴動にでもなりそうな空気だ。しかし、ステージは空っぽのままだ。いったい、どうなっちまったんだ? 呆然と、ステージを見ていると、あいかわらずダーティーなスラングを吐きながら、ひとりまたひとり、姿をあらわす。

やがて、ギグが再開されるような空気になるが、「テメエは何にも、わかっちゃいねえ」と罵りあいがはじまる。その、悪態の応酬がだんだんラップになっていく。高揚していき、ついに「兄弟、喧嘩はやめだ、やめだ!」と叫びだし、メンバー全員、「ピース! ピース!」の大合唱になった、その瞬間! フロアーの黒人たち全員が「ピース!」と呼応! みんなピース・サインをかかげている。

何なんだ?! この情景は。まるで、ウッドストックのクラブ版だ。無論、ロングヘアのヒッピーなんてひとりもいないし、時代は80年代だ。

ピース!! ピース!!の連呼は高まっていく一方だ。スクラッチもスピードを増していく。フロアーに満ちるエネルギーはまるで宇宙ロケットのようにマンハッタンの明ける気配もない夜を翔けていく。

★

一時の流行りもので終わると保守派から見下されていたヒップホップは、その後、さらにとどまるところを知らず、攻勢をつづけていった。しかし1983年にはまだアンダーグラウンドのカルチャーだった。レコードはインディーズ系のレコード店でしか売ってなかった。それを買い集め、日本に持ち帰った。

純粋な意味でのストリート発のカウンター・カルチャーはヒップホップが最後だったのではないか。そのときこそアフリカン・バンバータやアフリカ・イスラムがムーブメントの中心にいたように、黒人たちがアフリカン・アメリカン・ユニティーといったアイデンティティーに目覚めたときだった。

60年代に白人の若い世代がサイケデリック・カルチャーによって意識革命をなしとげたように、80年代にはヒップホップ・カルチャーによって黒人の若い世代が意識革命をなしとげたが、日本は80年代にはすべてがバブルで空洞化していった。