プロフィール★森永博志 (もりなが ひろし)

- TEXT:

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- Special

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

- 44

- 45

- 46

- 47

- 48

- 49

- 50

- 51

- 52

- 53

- 54

- 55

- 56

- 57

- 58

- 59

- 60

- 61

- 62

- 63

- 64

- 65

- 66

- 67

- 68

- 69

- 70

- 71

- 72

- 73

- 74

- 75

- 75-2

- 76

- 77

- 78

- 79

- 80

- 81

- 82

- 83

- 84

- 85

- 86

- 87

- 88

- 89

- 90

- 91

- 92

- 93

- 94

- 95

- 96

- 97

- 98

- 99

- 100

- 101

- 102

- special 2

- 103

- 104

- 105

- 106

- 107

- 108

- 109

- 110

- 111

- 112

- 113

- 114

- 115

- 116

- 117

- 118

- 119

- 120

- 121

- 122

- 123

- special 3

- 124

- 125

- 126

- 127

- 128

- 129

- 130

- 131

- 132

- 133

- 134

- 135

- 136

- 137

- 138

- 139

- 140

- 141

- 142

- 143

- 144

- 145

- 146

- 147

- 148

- 149

- 150

- 151

- 152

- 153

- 154

- 155

- 156

- 157

- 158

- 159

- 160

- 161

- 162

- 163

- 164

- 165

- 166

- 167

- 168

- 169

- 170

- 171

- 172

- 173

- 174

- 175

- 176

- 177

- 178

- 179

- 180

- 181

- 182

- 183

- 184

- 185

- 186

- 187

- 188

- 189

- 190

- 191

- 192

- 193

- 194

- 195

- 196

- 197

- 198

- special 4

- 200

- 201

- 202

- 203

- 204

- 205

- 206

- 207

- 208

- 209

- 210

- 211

- 212

- 213

- 214

- 215

- 216

- 217

- 218

- 219

- 220

- 221

- 222

- 223

- 224

- 225

岡田眞澄ひとり芝居

ときどき28年前の、その仕事を思い出していた。

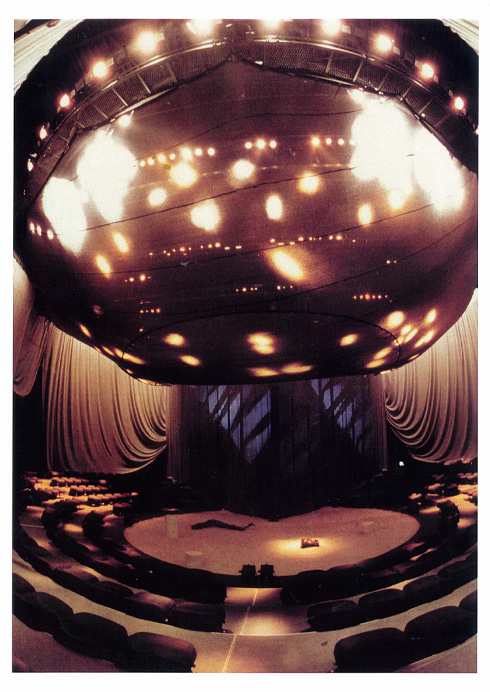

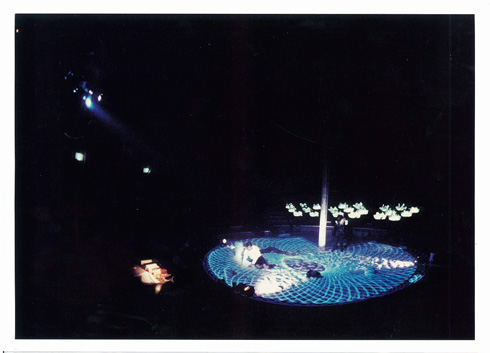

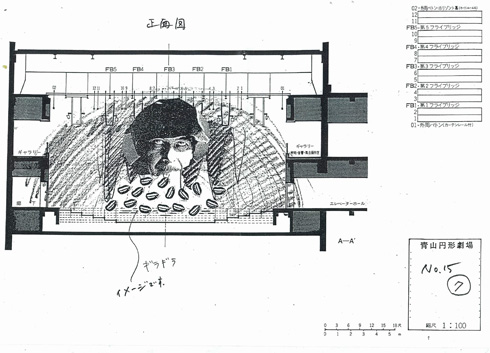

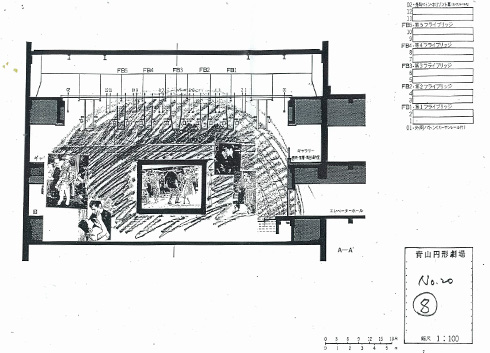

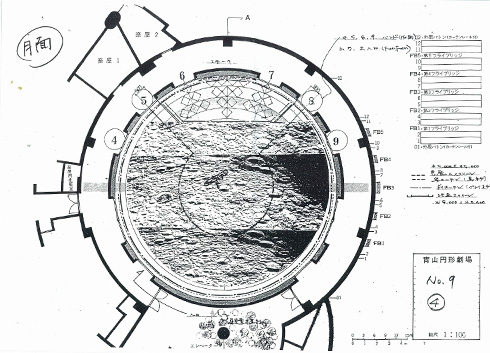

俳優・岡田真澄のひとり芝居『微睡みの南』、それは青山円形劇場で日によっては一日二回公演、8日間にわたって開催された。

1987年、岡田真澄が芸能活動30年目を記念する公演を本人と親友であったペコちゃんのふたりで企画。

ペコちゃんとは、照明家の大御所・藤本晴美。

そのころ、ぼくは赤坂の元祖的ディスコテック〈MUGEN〉のクロニクルを雑誌『流行通信』に連載していた。

ペコちゃんは創設時を知る最重要な関係者だったので、取材を申し込んだ。

そのときが初対面だった。

ぼくは前年の1986年に『原宿ゴールドラッシュ』で作家デビューしていた。

取材後、ペコちゃんから、岡田真澄のひとり芝居の台本を書かないか、と打診があり、芝居の台本など書いたことがなかったが、

「やらせてください」

と受けていた。

そのとき、岡田さんは52歳だった。

岡田さんは石原裕次郎全盛期の日活のスターだった。

アナーキーな青春群像を描いた中原康監督の『狂った果実』やコミカルな演技が印象にのこっていた川島雄三監督の『幕末太陽傳』で記憶に残っていた。

といっても、公開時には、まだ子供で映画館では見ていない。

名画座やビデオで見た。

岡田さんはフランス生まれ。日本人ばなれしたルックスだった。

まさか、そのスターと仕事をすることになるとは。

芝居の打ち合わせで、初対面した岡田さんは、若いころの甘い顔立ちも老け、中年のマストロヤンニのような貫禄をそなえていた。

しかし、対面しても、人を緊張させるような威圧感はなかった。

仕事で日本人の往年のスターに対面したのは、三波春夫、村田英雄、三橋美智也、松方弘樹、勝新太郎についで、六人目だった。緊張したのは勝新だけだった。

ひとり芝居は、架空の人物を演じるのではなく、サマセット・モームのような、内面の葛藤を抱えた中年作家が、南の島で、自分は何者なのか、と内省する過程で、過去の岡田真澄そのものと出会っていくという設定にしたので、原作を書くに当たり、岡田さんに生い立ちからの話を聞く必要を感じ、何度か、時に、岡田さんが葉山に所有する別荘に泊まりがけで、取材した。庭の芝刈りまでした。

物語が完成し、脚本の書き方はわからなかったが、『原宿ゴールドラッシュ』映画化に際し、脚本の執筆を黒沢プロダクションから依頼され書いたことがあったので、自分なりにシーンを設定し、セリフを書いていった。

まだ、ミステリー作家デビュー前の山口雅也にも協力してもらった。

第一稿があがり、そこから、ペコちゃんと演出案を立てていった。

ペコちゃんはソニーの盛田さんの腹心だったので、日本でもいち早くハイテクを仕事に導入していた。

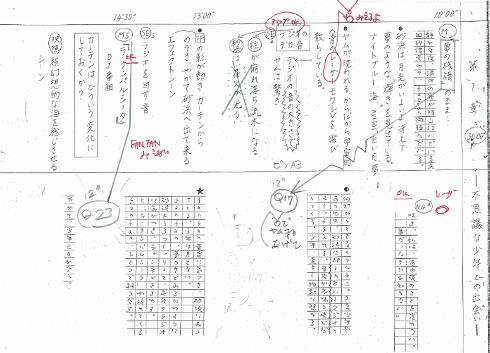

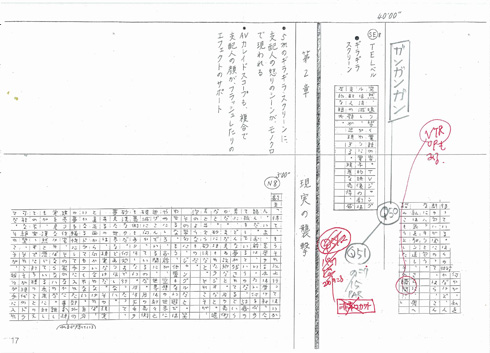

現在と過去を自在に往還する物語を最新の光学的テクノロジーを駆使しセット化し、一方では岡田さん本人がステージから消え、16ミリ・フィルムでスタジオ撮影した映像となってスクリーンに登場するという、かなりスペクタクルなミックスド・メディアの先駆となるような演出になった。

ラストは、長いトリッブの果て自己再生を遂げた岡田さんが、キリング・タイムという板倉文がリーダーのバンドの生演奏で、『スタンド・バイ・ミー』を歌うというシーン。毎回、キリング・タイムが出演してくれた。

いまなら、ビデオに記録することは易いが、当時はビデオ撮影はかなり費用がかかり、そこまで制作費がまわらず公演を映像記録に残すことはできなかった。

手元にはパンフレットが一冊残っていただけだった。

それが、最近のこと、ある日、朋友ミックこと立川直樹から、「いま、ペコちゃんと仕事の打ち合わせをしてたら、岡田真澄ひとり芝居の資料を見せられて、マッケンと僕はすごく親しい仲だよと言ったら、是非、会いたいって話になってね」と連絡がきて、6月中旬のある日、ホテル・オークラのオーキッド・ルームにて、三人でカレーライスのランチをすることになった。

約束の日に、28年ぶりにペコちゃんと会うと、ペコちゃんは、『微睡みの南』の手書き原稿のコピーや手書きの台本、記録写真のアルバムを持参してくれて、ぼくはそれらを見て、一気に28年前へと連れ戻されたのだった!

その場にいたミックに、「いくつのときの仕事?」と聞かれ、

「37歳かな」

「森永さん、ものすごく変わってて、気のりしないと、一言も喋らないの。でも、のるとデーブルばんばん叩いてよろこぶのよ」とペコちゃんが回想する。

「犬みたいだね」と、ミックは笑う。

「こんなことをやったという事実がすごいことなのよ」とペコちゃんはテーブルに広げられたアルバムを感無量といった表情でめくっている。

最近、ペコちゃんは山口小夜子展の仕事でプロデューサーの宇川直宏と会い、意気投合、ペコちゃんがディスコテックにおけるサイケデリック・ライティングの先駆者であることを知ると、宇川君はペコちゃんとは同時代の田名網敬一をサイケデリックのグランドマスターと崇めたように、ペコちゃんにも最大の敬意をはらったようだ。

オークラからオフィスに戻り、記録写真や手書きの台本を見ると、「ものすごいことやってたのよ」とペコちゃんが言った意味を理解した。

事実は、紙の束に残されていた。