プロフィール★森永博志 (もりなが ひろし)

- TEXT:

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- Special

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

- 44

- 45

- 46

- 47

- 48

- 49

- 50

- 51

- 52

- 53

- 54

- 55

- 56

- 57

- 58

- 59

- 60

- 61

- 62

- 63

- 64

- 65

- 66

- 67

- 68

- 69

- 70

- 71

- 72

- 73

- 74

- 75

- 75-2

- 76

- 77

- 78

- 79

- 80

- 81

- 82

- 83

- 84

- 85

- 86

- 87

- 88

- 89

- 90

- 91

- 92

- 93

- 94

- 95

- 96

- 97

- 98

- 99

- 100

- 101

- 102

- special 2

- 103

- 104

- 105

- 106

- 107

- 108

- 109

- 110

- 111

- 112

- 113

- 114

- 115

- 116

- 117

- 118

- 119

- 120

- 121

- 122

- 123

- special 3

- 124

- 125

- 126

- 127

- 128

- 129

- 130

- 131

- 132

- 133

- 134

- 135

- 136

- 137

- 138

- 139

- 140

- 141

- 142

- 143

- 144

- 145

- 146

- 147

- 148

- 149

- 150

- 151

- 152

- 153

- 154

- 155

- 156

- 157

- 158

- 159

- 160

- 161

- 162

- 163

- 164

- 165

- 166

- 167

- 168

- 169

- 170

- 171

- 172

- 173

- 174

- 175

- 176

- 177

- 178

- 179

- 180

- 181

- 182

- 183

- 184

- 185

- 186

- 187

- 188

- 189

- 190

- 191

- 192

- 193

- 194

- 195

- 196

- 197

- 198

- special 4

- 200

- 201

- 202

- 203

- 204

- 205

- 206

- 207

- 208

- 209

- 210

- 211

- 212

- 213

- 214

- 215

- 216

- 217

- 218

- 219

- 220

- 221

- 222

- 223

- 224

- 225

ロング・インタビュー

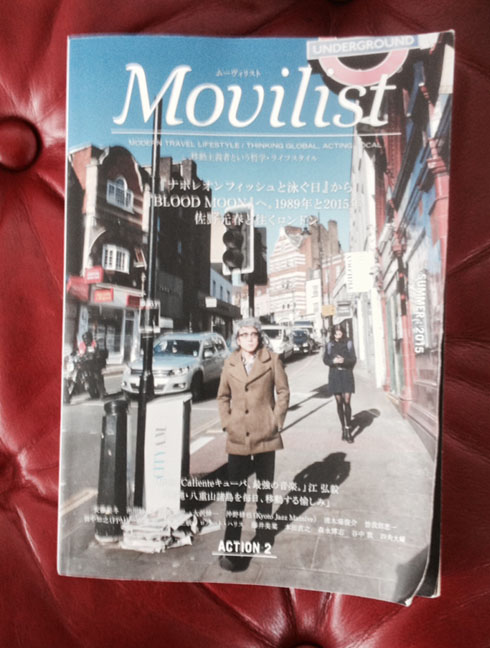

編集長・山崎二郎のインタビューをうけ、まとめられたテキストが掲載された『Movilist』が届いた。

カバーはロンドンの街路を散策中の佐野元春。漂泊の詩人という印象だ。

メインの読み物はロング・インタビュー5本。

まず、わたくし。つづいて朋友ロバート・ハリス、よく知る今井美樹、まったく知らぬおふたりの本田直之、市川沙椰。

コラムには大沢伸一、田中知之、四角大輔、谷中敦、、、といった若い知人、友人たち。

ラストを飾るのは過去に仕事をしている佐野元春のロング・インタビューだ。

早乙女道春が何点ものイラストレーションを描いている。

水彩画が素晴らしく映える。

20世紀といってもいいか、雑誌全体、すごく懐かしい印象を受ける。

しかし、山崎二郎は宣言する。

【1950年代、本を抱え、アメリカで移動し、創作したビートニクス

2010年代、小型コンビュータを抱え、世界を移動するムーヴィリスト

ON THE ROAD AGAIN!

同じ想いを持った「個」

そんなTouristでない旅の達人をMovilistと呼びたい

Movilistという視点による旅、そして、ライフスタイルを提案する雑誌

それが『Movilist』です】

思い起こせば、山崎二郎とははや20年の縁になる。

自伝を読み、何か突き動かすものがあったのだろう、今年の春にインタビューにやってきてくれた。

彼との出会いの場は、このコラムでも触れた〈バー青山〉だったと記憶する。

早乙女道春の仲介で当時『Bar-f-out』を編集していた山崎二郎と青野利光、北沢夏音たちと出会った。

彼らと一晩飲み歩き、意気投合、以来、長い付き合いがはじまった。

その後、青野君とは自著『ワン・プラス・ワン』のために取材し、彼と雑誌制作の相棒である片岡典幸のことを書いている。

ぼくらが出会った頃は渋谷系が騒がれていた時代だ。

クラブ・シーンが攻勢していた時代だ。

DJが街場の顔役だった時代だ。

パンクラスに熱狂していた時代だ。

しかし、一方ではオウム真理教も台頭してきていた。

〈バー青山〉で開催した『オフ・オフ・オフ★アートスクール』では講義を青野君がDATに録音し、その一部は『Bar-f-out』に掲載された。

70年代の原宿とは違った意味で、渋谷に街場の絆が生まれていた。

時代は90年代だった。

インディペンテントの活動が実を結びはじめていた。

単館上映のタランティーノ映画が爆発的に渋谷でヒットした。

そんな時代に路上で山崎二郎や青野君たちと出会った。

そのころ、ぼくははじめてのロング・インタビューをうけている。

小さいインタビューは70年代からうけていたが、何十ページにもわたるインタビューははじめてのことだった。

雑誌は『クィック・ジャパン』創刊号。

インタビューは編集長の赤田裕一。

彼はいま青野君と『スペクテーター』を編集している。

彼が自宅を訪ねてきて、6時間ほども質問攻めにあった。

季節は真冬。部屋を暖房していたのに寒く感じていたことをよく覚えている。

主にぼくが辿ってきたサブカル、ストリート・カルチャーとの関わりに関して、事細かに語ることになったが、予言的な発言もしている。

そのころ、仕事で中国雲南省のシーサンバンナに行く旅にでた。

中国の連休に重なり、通常の行程の飛行機の予約がとれず、香港から列車で国境を越え広州に入り、広州から空路で雲南省省都に向かうことになった。

香港はまだ返還前だった。

香港の国際空港からタクシーで香港駅に行き、数時間、列車の出発を待った。

駅にはコロニアル調の小洒落たカフェがあり、そこで待ち時間を過ごした。

赤田君との話は、そこに及んだーー酒場からはもう何も文化はうまれないのではないか、これからはカフェ文化であると、ほくは香港駅のカフェで目撃した光景を例にとり語った。

カフェには、たくさんの若者たちがたむろし、彼らが熱心に語り合う光景を見て、店内に弾けるその熱気にただならぬ気配を感じ、まるで、官憲の目を逃れて、若者たちが民主化運動の密談でもしてるかのような、返還前の香港でそんなアンダーグラウンド・ワールドを連想していた。

香港でも大規模な抗議デモとなった天安門事件からさほど時を経ていず、近づく未来からは中国への返還がやってくる歴史の狭間にいて、彼らは語らずにはいられない心境をカフェで交えていたのだろうか、、その光景は60年代パリのカルチェ・ラタンを想起させた。

か、50年代のカリフォルニア、ニューヨークでビートニク・カルチャーを生み出したボヘミアン・カフェ!

日本でもカフェで若者たちが未来や自由について語り合う時代がくるといいとぼくは赤田君に話した。

東京には旧来の喫茶店はあったが、シアトル系のコーヒーショップも中目黒系のカフェも一軒もないころだ。

やがてカフェ文化が主流になると読んではいたが、ぼくはやはり酒場のほうが性分にあっていた。

活動拠点は地下のアンダーグラウンド・バーのままだった。

その後、ロング・インタビューをもう二度受けている。

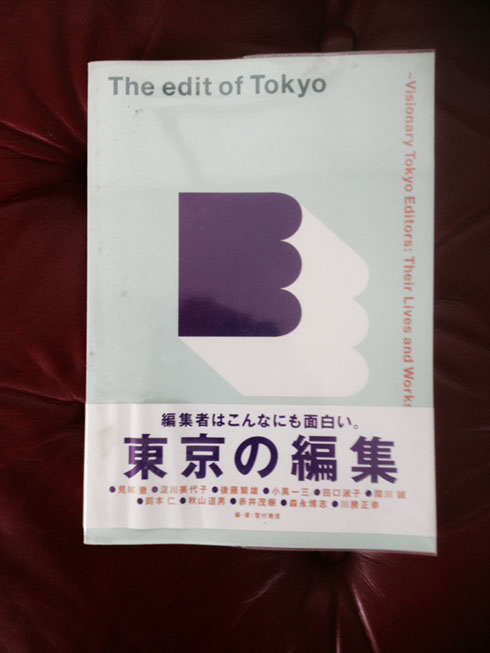

ひとつは菅付雅信執筆の『東京の編集』にキャスティングされ、これも自宅で6時間ほどのインタビューとなった。

2007年のことだ。

東京を代表する11人のエディターが選抜され、その11人は自分以外に見城徹、淀川美代子、後藤繁雄、小黒一三、田口淑子、関川誠、岡本仁、秋山道男、赤井茂樹、川勝正幸。

ほぼ全員知り合いだ。編集業界は狭い。

この本は手元にあったので、ひさしぶりに読み返してみると、やはり、編集という仕事は冒険的精神の爆発だったと再認識する。

制作費があろうが、なかろうが、見たことがない、読んだことがないものを作り続けていく血気盛んな姿勢を菅付君がうまくインタビューで引き出してくれている。

もうひとつのロング・インタビューは2012年であったか、音楽雑誌『ミュージック・ライフ』の電子雑誌『ミュージック・ライフ・プラスワン』でのインタビュー。ここでは自分のミュージック・ライフを述懐し、最後に電子出版の可能性について語っている。

『Movist』は過去の数々の冒険的旅行について述懐している。

世界の辺境で、いまではとても考えられない無謀な旅をくりかえしていた。

でも、それはマッチョイズムとは異なり、ナンパな好奇心のおもむくままに、偶然に遭遇したハプニング!

いまの日常も似たようなものだ。

長い旅の果てにいるような気がする。

さすが、体力は衰えたが、好奇心だけは変わらない。