プロフィール★森永博志 (もりなが ひろし)

- TEXT:

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- Special

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

- 44

- 45

- 46

- 47

- 48

- 49

- 50

- 51

- 52

- 53

- 54

- 55

- 56

- 57

- 58

- 59

- 60

- 61

- 62

- 63

- 64

- 65

- 66

- 67

- 68

- 69

- 70

- 71

- 72

- 73

- 74

- 75

- 75-2

- 76

- 77

- 78

- 79

- 80

- 81

- 82

- 83

- 84

- 85

- 86

- 87

- 88

- 89

- 90

- 91

- 92

- 93

- 94

- 95

- 96

- 97

- 98

- 99

- 100

- 101

- 102

- special 2

- 103

- 104

- 105

- 106

- 107

- 108

- 109

- 110

- 111

- 112

- 113

- 114

- 115

- 116

- 117

- 118

- 119

- 120

- 121

- 122

- 123

- special 3

- 124

- 125

- 126

- 127

- 128

- 129

- 130

- 131

- 132

- 133

- 134

- 135

- 136

- 137

- 138

- 139

- 140

- 141

- 142

- 143

- 144

- 145

- 146

- 147

- 148

- 149

- 150

- 151

- 152

- 153

- 154

- 155

- 156

- 157

- 158

- 159

- 160

- 161

- 162

- 163

- 164

- 165

- 166

- 167

- 168

- 169

- 170

- 171

- 172

- 173

- 174

- 175

- 176

- 177

- 178

- 179

- 180

- 181

- 182

- 183

- 184

- 185

- 186

- 187

- 188

- 189

- 190

- 191

- 192

- 193

- 194

- 195

- 196

- 197

- 198

- special 4

- 200

- 201

- 202

- 203

- 204

- 205

- 206

- 207

- 208

- 209

- 210

- 211

- 212

- 213

- 214

- 215

- 216

- 217

- 218

- 219

- 220

- 221

- 222

- 223

- 224

- 225

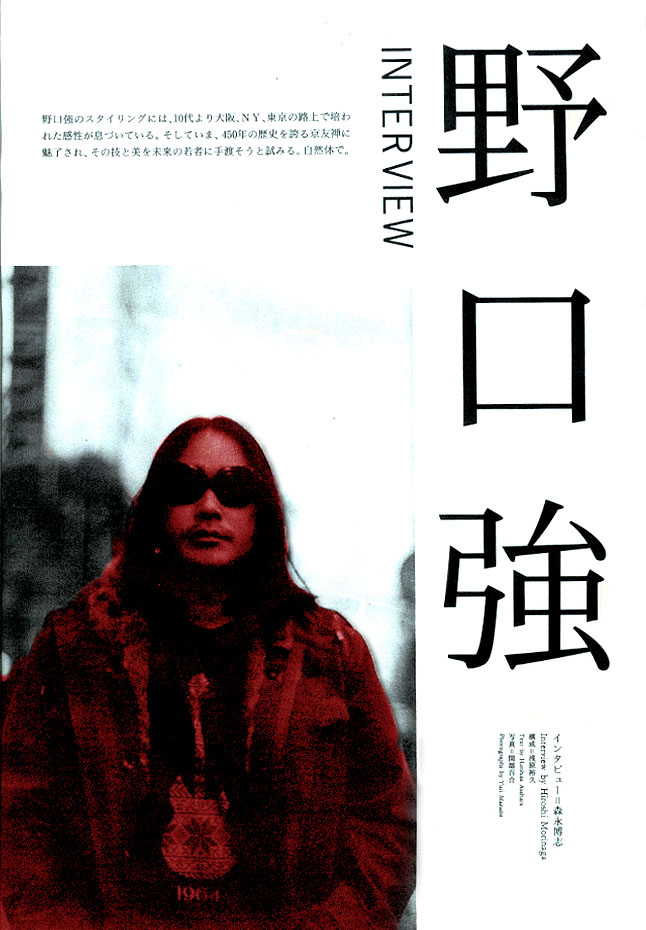

約400名の、業界人が結集したパーティー。

そこには木村拓哉も中田もNIGOもフミヤもノリタケもアヤコウジショウもホテイも、ファンタスティックマシーンも、他そうそうたる面子が勢揃いする中、ひときわオーラを放っていたのがスタイリストの野口強だった。

そのことを後日、〈ピアノ〉バーで働く女の子にいうと、「わたしもそう思います。強さんには強いオーラがあります。そういう人もいます」と言うのだった。

「強クンはネ、高校行くのにお金を親から借りて、それを働いてちゃんと返したんだよ」

と教えてあげると、

「大学の入学金ならわかりますけど、高校というのはすごい話ですね」

と感心する。

「バキューム・カーの仕事してたんだよ」

「ホントですか!」

「そういう過去、ぜんぜんかくさないから。カッコつけてないのに、カッコいいんだよ」

「そうかー、なかなかいないですね」

と、ずっと野口強の話をしていた。『リトルモア』というストリート系の文芸誌で、ぼくは野口強と対談した。

パーティーで会ったとき、「アレ、面白いから俺のホームページに転載していい?」と訊いたら、「イイッスヨ」と一発。

読めばわかってくれると思うけど、「並じゃないよ」。

★

友禅にTシャツの原点を見る。

野口(以下N)お久しぶりです。いつもは夜しか会わないですよね。

森永(以下M)昼間会うと緊張するよね(笑)。今回まず聞きたいのは、どういうところからファッションに入ったかということなんです。1950年代生まれの僕の世代は、60年代って、一番バリバリのころ。60年代にイギリスとアメリカのロックを聞いて、『イージーライダー』を見ちゃって、それまでみんなアイビーで、ボタンダウンにVANを着てたのが、髪を伸ばしはじめて…というところから、後にパンクまでいったやつもいる。その先はリタイヤするか、あとはアジアのエスニックにいっちゃう。結局、その二つの道だったと思うんだけど。ところで強君は、いま幾つだっけ。

N64年生まれなんで今年38です。

Mじゃ、60年代には全然まだ子供だ。

N子供ですね。

Mだよね。そうすると、パンクのころは。

N小6から中3にかけてぐらいですね。

Mあっそう。すると音楽というものから触発された最初の体験はいつごろ?

N僕は中1からディスコでバイトしてたんです。

Mえっ、中1から!?…出身は大阪だっけ。

N大阪です。

Mそれはどういうディスコ?

Nどっちかというと、ソウル・トレイン系の。もう店員みんな、こーんなアフロで、襟の高いシャツを着て、ニットのフレアーパンツはいて、ちょうちんブラウスみたいなのを着てる(笑)。昔、テディ団っていう、世界ディスコダンス・コンテストで半被着て踊って優勝した有名なダンサーがいたんですよ。僕がバイトしてたのは、その人がやってた店なんです。だから、たとえウェイターでも、朝入ると踊りの練習させられるんですよね。ソウル・トレインのビデオ渡されて、「オマエ、これで踊りの練習しろ」とか言われちゃう。それで「えーっ、うちビデオデッキないんですけど」みたいな(笑)

M最高じゃん。

Nキツいっすよ、ほんと(笑)。鏡の前で整列して踊らされるんです。

M「サタデー・ナイト・フィーバー」が流行ったあとですか。

Nそうですね。そういうダンスクラシック系のところでバイトしてたから、以来高3まで、音はそれしか聞いてなかったですね。

M高3というと、1982年、ヒップホップが出てきたころ?

Nそうですね。ランDMCとか。

Mじゃ、ロックというよりもどっちかというと、ブラック系。

Nそう。音はもう全然そっちでしたね。

Mじゃ、普段のファッションもブラック系だった?

Nところがファッションは、全然ちがったんですよね。中学のときは古着っぽい感じで。

Mまあ、大阪だと手に入れやすいから。

Nうん。で、高校生のころはDCブランドブームのちょい前ですね。パッシュとか。高3ぐらいでギャルソンやワイズが流行ってた。

Mギャルソンとか出てきたときは、着たいと思った?

N思いましたね。

M高3で。早いね。

Nバイトとかで、年上の人たちに囲まれてたから。一緒にいると自然着たくなりますよね。

Mディスコの他には、どんなバイトしてたの。

Nいろいろやりましたよ。そのころ金のいいバイトを探してたんで。

Mなんのためにお金が必要だったの。

N高校の入学金を返済しなきゃいけなくて。「公立行くんだったら金出すけど、私学だったら高校行かなくていい」って親に言われたんです。うちがうどん屋なので、跡を継げということです。それもキツイなとか思いながら、結局、両方受験したら案の定滑ったんですよ。公立を。それで私学に入るために一筆書いて親から金借りました。それから毎月返済に追われて。高校生なんて金持ってないじゃないですか。とりあえず水商売のバイトに行って、あとは金のいいバキュームカーの掃除だとか、テキ屋だとか…。

Mバイトは高校を卒業するまで続けたの。

N続けました。卒業するころには返済が終わって、金が貯まってました。結構、羽振りがよかったですよ。一人暮らししてたし。

M強君は、ロックミュージシャンをスタイリングするとバシッと決めるけど、学生のころロックやってて、そのまま好きでこの業界に入ったようなタイプのスタイリストじゃないんだ。

Nまったくちがいますね。

ノー・サティスファクション

M若いときに、いまみたいな仕事やりたいという気持ちはあったの。

N大阪にいたとき、まわりに洋服屋さんがいっぱいいて、僕自身、ショップでアルバイトもしたんです。でもそのころ『ポパイ』とかを見てて、どうせなら洋服売る人よりも着せる人のほうがいいと思っちゃったんです。

Mそれが80年代の頭ですね。当時の『ポパイ』で、とくに印象に残ってるページはありますか。

N木村東吉さん(1958年生まれ。大阪府出身。現在はアウトドア・エッセイストとして活動)がモデルのファッションページがあったんですよ。それを見て、いいなあって思って。

Mそれイッパツで決めちゃったの。

Nそう。

Mスタイリストになろうって。

Nうん。

M自信があったんだろうね。

Nいや、自信はなかったですね。ただ、出身が大阪なんで。大阪の人って、東京に対するコンプレックス強いんですよ。東京に行くぐらいなら海外に行くって気持ちの人も多いんです。僕も友達がニューヨークに住んでたんで、遊びに行きました。あっちでいろいろ考えようと思いまして。

Mバイトして金銭的にも余裕があったから。

Nいや、そんなに金はなかったです。羽振りよかったといっても、子供なりの金ですから(笑)。お金ないから、四畳半ほどのホテルの部屋のシングルベッドに友達と男二人で寝てました。飯は友達がNYU(ニューヨーク大学)に行ってたんで、学食で食い放題。しかも1ドルで。1ヵ月そんなんばっかしですよ。それでもやはりニューヨーク楽しいなと思いましたね。

Mへえ、それは何歳のころ。

N19ですね。だから83年。

Mすっごい、いい時期じゃん。バスキアとかフューチュラ2000とかが活躍してたころだ。パラダイスガレージがあって。おれ、その頃、そいつらと会って遊んでたもん。一番いい時代だよ。

Nそう。で、アンディー・ウォーホルがダンステリアでパーティをやってたんですよね。地下ではニナ・ハーゲンがライブやってて。

Mそうそう、そういう時期だよね。めちゃくちゃいい頃だよ。

Nグレース・ジョーンズもいて、ああ、かっこいいなあと思って。

Mじゃあ、アンディ・ウォーホル見た?

Nウォーホル見ましたよ。

Mすごいよね、本物はね。

Nそう。で、そんなときにカメラマンのトスカーニが、そのパーティに来てて、「おまえ、明日何やってんだ」って言われて…。

M突然声かけられたの?

N声かけられて。「いや、べつになんにもしてない」って答えたら、「じゃ、ちょっとスタジオ遊びに来い」つって、それで写真を撮ってもらったんですよね。

Mへえ、すごいね。

Nでも、その写真どっかいっちゃったんですよね(笑)。当時はトスカーニって全然知らなかったんですよね。

Mそのときはどういう服着てたの。

Nジーパンにジージャン。で、ウエスコのブーツ履いて(笑)。お金もないし。

M『真夜中のカウボーイ』みたいじゃん(笑)。それでも、パーティには入れてもらえたんだ。

N入れてもらえましたよ、友達もいたから。その友達は赤富士(原宿にある老舗の古着屋)のバイヤーをやってたんですよ。

Mすごい体験じゃん。金ないままニューヨーク行って、ウォーホル見て、トスカーニに写真撮ってもらった…ウソみたいな話だけど(笑)。向こうで仕事したいとは思わなかった?

N最初は一旦帰国して、それからニューヨークに戻って住みたいなと思ったんですよね。でも、日本に帰って金もなかったんで、インテリアのスタイリストやってる知人の手伝いをしました。そのときちょうど大阪に来てた資生堂の「花椿」の人と知り合って、モデルのバイトしないかと誘われて、その場でポラ撮られて、月一回東京に通うことになったんです。で、そうこうしてる間に大久保篤志さんと出会って、アシスタントになったんです。それまではニューヨークに行くか東京に行くかすごく迷ってたんですけど。87年から、89年にフリーになるまで東京で大久保さんについていました。

M僕の中では、強君のスタイリングってロックの印象が強いんです。それは単に仕事だけではなくて、生き方にも通じるような何かを感じるんだけど。

N僕の場合、ロックどうこうというよりも、やっぱりまわりの人から学んだことが大きいと思います。例えば山本康一郎さんみたいな人との出会いとか、いまのスタイリストは単純に洋服を持っていって着せるだけの人が多いけど、康一郎さんにしても、大久保さんにしても、わざとシワひとつつけたり、襟をちょっと立てたり、細かいじゃないですか。そういうのを目の当たりにできたのはすごく勉強になりましたよ。洋服も面白いけど、人も面白いですよね。僕は人間が好きなんです。

Mスタイリングって、人間の面白さに一番近いところに接触できる仕事かもしれない。

Nだから、どんどんハマっていきますね。ハマって、さらに世界が広がる。

M人に服を着せるというのは、その人間の魅力を引き出すことでもあるけど、着せる側としては、ちょっと実験的なことをしてみたくなるような、そんな誘惑もあるんですか。

Nやりたくなりますね。とくに、すでにイメージがついている人に対しては。

Mじゃ、現場に服を持っていったときにビックリされることもある?

Nありますよ。それで、「大丈夫?」みたいな雰囲気になるときもありますよ(笑)。実際やってみて、「アチャー」ってなることも、たまにあります(笑)。「クーッ、ハズしたなあ」って。でも、着てる本人は意外と納得してたりするもんなんですよね。

M面白いよね、人間の心理っって。

Nそう思います。でも100パーセント満足することってないです。撮影のときに、いいと思ってても、本ができると、「やっぱりこうしとけばよかった」なんて。その繰り返しなんですよね。

歴史とコラボレート

M2001年の春夏にやった友禅のプロジェクトは、どうやって始まったんですか。

N京都の千總(ちそう)という友禅の会社の企画なんです。友禅には450年もの歴史がある。着物は売れなくなってきてるけど、その歴史をこのままストップするわけにはいかないから、とにかく若い子たちにアピールしたいということで、着物じゃなくてもいいから、まずは友禅そのものを新しい世代に伝えたかったんです。

M大役じゃん。450年の歴史を春夏ぐらいのプロジェクトで盛り上げなきゃいけない(笑)。

Nそうそう(笑)。僕自身、友禅のことはよく知らなかったけど、とりあえず話を聞こうと思って職人さんたちに会いに行ったんです。いろいろ見せてもらって、教えてもらいました。それから、若い子たちに影響力があるのは誰だって考えて、例えばヒステリックグラマーの北村信彦、NIGO、(W)tapsのTET、NUMBER(N)INEの宮下貴裕、といった人たちをピックアップしていったんです。

Mそうやってオーガナイズする過程で、一人ひとり会って説明したんですか。

N説明しました。京都の職人さんとこ連れてって、実際にやらせてみて、意外にみんなナメてるんですよ、行くまでは。それで、いざ連れていったら、誰もが必ず「ヤバイね」っていう(笑)。で、そうやって工房で実物を見せる前に、参加してくれるみんなに予めデザインさせてみたんです。けど、それが一度連れて行ったら、みんなどんどんアイデアが湧いてきて、あれしたい、これしたいって言い出して。

Mすごい話だね。

N僕らにやらしてくれたその会社もすごいと思いますよ。それで、一番面白かったのは、その職人さんたちには、子供がいるわけじゃないですか、若い子が。その子が「お父さん、ヒステリックグラマーのやってんの?ほんとに!」なんて目をキラキラさせて言うらしいんです。職人さんからは親子の会話ができるようになったって喜ばれました(笑)。

Mそれは、さっき強君が言ってた「人間が好き」ってことにつながってくる話だよね。

N好きですね。最近は職人になりたいという若い子たちが増えてきてるみたいですよ。

Mその仕事やったことによって、強君の中で何か変わった?

N変わったかどうかはちょっとわからないけど、とにかく勉強させられましたよ。友禅には、手描き友禅も型染め友禅もありますけど、そこにTシャツの原点を見た思いがしました。その友禅の会社には金庫があるんですよ。部屋ほどの大きさの金庫が。大火事になっても、爆弾を落とされても、その金庫は燃えないらしいんです。そこには江戸時代からの着物や巻物なんかが収められてるんです。

Mそれも見せてもらったの。

N見せてもらいました。これはすごいですよ。やっぱり江戸時代とか、明治時代とかの刺繍を施した友禅とか、すごいヤバイですね。大正時代になると、薄っぺらいものに見えてきちゃうんですよね。

Mそれは見なきゃわからないね。金庫の中に入って宝物を見るなんて、まるでインディ・ショーンズみたいだ。

Nいや、ほんとですよ(笑)。そこに入れるのは管理しているその人一人しかいないんですよ。

Mそれまでそんなところに入った若者なんていないんだ。

Nいないですよね、こんな風体で。手袋はめて(笑)。いやあ、あれはいい勉強になりましたね、やっぱり。

Mじゃ、その工房に行ってるときは驚きの連続だったの。

Nそうです。連続ですよ。例えば“糊置き”って工程があるんですけど…

M糊置き?

N生地の上に描いた下絵に従って、糊でアウトラインをひいていくんです。その職人さんのセンスで全部絵が決まるらしいんですよ。その工程が一番重要視されているそうです。すごくきめ細かい技なんですよ。友禅ができるまでは、図案の製作から刺繍まで工程が15ぐらいあって、15、6人の、それぞれすごい職人さんがいますからね。いやあ参りました!って感じですね。

M結局、友禅プロジェクトでは、いろんな人にデザインを依頼してたけど、自分ではやらなかったの。

Nもう自分でデザインする時間はないですよね。人と人を会わせるセッティングだなんだで。

Mそれじゃあ、ものすごい時間とられたでしょ。

Nめちゃめちゃとられましたね。だからこの期間はスケデュール空けて、京都に行って集中的にやりました。

M結局、このプロジェクトは何回やったの。

N京都の千總友禅ギャラリーで3回やったんです。最初はフリーでいろんなものを好きに作ってもらいました。第2弾は会期が夏だったので、わかりやすくビーチカルチャーをテーマにしたんです(YUZEN ON SURF)。それでロングボードやアロハをつくりました。第3回は掛軸(YUZEN HISTORY MIX)で、23人のアーティストが参加してくれました。これは青山のスパイラルガーデンでも展示しました。

MYUZEN ON SURFを見に行ったとき、なんだか『ポパイ』がギタギタに元気がよかった頃の感じを思いだしたんだよね。それにオープニングパーティも楽しかった。

Nパーティのときなんて、もう自分でみんなよばなきゃいけないじゃないですか。銀座のホステスばりにいろんなところに電話しましたよ(笑)で、当日は入り口で、「あっ、よろしくお願いします。こんにちは」って、おいおい、ほんとホステスかよみたいな(笑)。すっごい疲れましたよ。

Mだってスタイリストは本来そんなことするような職業じゃないもんね。

Nでも1200人ぐらい来てくれましたからね。

M実は、そういうの好きなんじゃないの。スタジオに籠もって、アーティスティックにやるのももちろんいいんだけど…。

Nそうですね。なんか人の集まるところ好きですからね。

Mもともと水商売やってたしね(笑)。じゃ、撮影なんかでも大所帯のほうが好き?ワイワイ、ガヤガヤ。

N大所帯はうるさいなと思いながらも嫌いじゃないですね。

M代理店の人が来たり。

Nあっ、広告系はだめです。モデルが25人ぐらいいても全然平気なんですけど、関係のないおじさんたちがいる現場はキツいですね。

M結局、みんなそこがポイントなんだよね。そのままそれに隷属してやっていくか、もういやだからやめるか、というところが。スーツ着て後ろからカメラ覗いたり、ここはどうのとか言ってきたり(笑)。

Nおまえに洋服のこと言われたくないよって思っちゃうじゃないですか。でもそういう人って来ちゃうんですよ、これが。ほんと海外ロケにまで。

Mやだねえ。

Nほんといやですよ、もう。

M強君の人間好きに、そのへんの人は入ってないんだね(笑)。

N全然入ってないですね。視界に入れないようにしていますね(笑)。

友禅、パリに行く

N友禅プロジェクトは、2004年にまたやるんですよ。今度はパリで、外国人のデザイナーにお題を与えて、つくってもらおうと思ってます。例えば靴のデザイナーとか、いろんな人に。

M外国人が友禅を見たら驚くだろうね。

Nええ、ビックリしますよ。

M友禅って。本来すごくインターナショナルに通用するものだよね。だからあんまり日本的な職人のノリでいっちゃうと、過去の繰り返しになっちゃう。そうなると結果はわかってるもんね。どんなにすごい腕を持ってても。

Nそうなんですね。

Mだからグローバルに展開するには、ただ、向こうに行ってショーをすればいいってことじゃなくて…。

Nまずは、もっとお金になるようにしていきましょうっていう発想。結局、お金にしないとああいう伝統のある世界も大変なんです。だから例えばヒステリックグラマーで限定でシルクのクッション、あとNIGOのところが迷彩柄の浴衣やランチョンマットつくってみたりだとか、それをもっともっと広げていって。日本だとまだまだだけど、逆に海外に持って行ったほうが面白いことができそうな予感があるんですよ。

Mでも少なくとも3回やって、そのうえ4回目はパリでできるというのは、スポンサーサイドとしては、このままやっていけば成功するかもしれないとみてるわけでしょ。

Nいや、今回のイベントは5回で一応区切りをつけるのが、もともとの計画なんですよ。

Mそのあとはどうするのかまだ決めてないんだ。

Nそうですね。だから2004年の3月、きっと見に来てくださいね。パリにね(笑)。