プロフィール★森永博志 (もりなが ひろし)

- TEXT:

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- Special

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

- 44

- 45

- 46

- 47

- 48

- 49

- 50

- 51

- 52

- 53

- 54

- 55

- 56

- 57

- 58

- 59

- 60

- 61

- 62

- 63

- 64

- 65

- 66

- 67

- 68

- 69

- 70

- 71

- 72

- 73

- 74

- 75

- 75-2

- 76

- 77

- 78

- 79

- 80

- 81

- 82

- 83

- 84

- 85

- 86

- 87

- 88

- 89

- 90

- 91

- 92

- 93

- 94

- 95

- 96

- 97

- 98

- 99

- 100

- 101

- 102

- special 2

- 103

- 104

- 105

- 106

- 107

- 108

- 109

- 110

- 111

- 112

- 113

- 114

- 115

- 116

- 117

- 118

- 119

- 120

- 121

- 122

- 123

- special 3

- 124

- 125

- 126

- 127

- 128

- 129

- 130

- 131

- 132

- 133

- 134

- 135

- 136

- 137

- 138

- 139

- 140

- 141

- 142

- 143

- 144

- 145

- 146

- 147

- 148

- 149

- 150

- 151

- 152

- 153

- 154

- 155

- 156

- 157

- 158

- 159

- 160

- 161

- 162

- 163

- 164

- 165

- 166

- 167

- 168

- 169

- 170

- 171

- 172

- 173

- 174

- 175

- 176

- 177

- 178

- 179

- 180

- 181

- 182

- 183

- 184

- 185

- 186

- 187

- 188

- 189

- 190

- 191

- 192

- 193

- 194

- 195

- 196

- 197

- 198

- special 4

- 200

- 201

- 202

- 203

- 204

- 205

- 206

- 207

- 208

- 209

- 210

- 211

- 212

- 213

- 214

- 215

- 216

- 217

- 218

- 219

- 220

- 221

- 222

- 223

- 224

- 225

書評される!

幅允考が、自伝の書評を博報堂発行の雑誌に書いてくれたと、第三者から知らせがきたが、その後、どうなったのか、連絡がなくなり、やはり、書いてくれたのなら、読みたいし、読まないと失礼かなとも思い、関連機関であった下北沢のB&Bの中川君に聞いてみた。

中川君が、多分、それは『ケトル』でしょうと、社に出向いて調べてくれたら、やはり、そうだった。

中川君は、B&Bのプロデューサーだ。

自伝刊行直後に「B&Bからトークの依頼がありました」と、編集サイドから連絡がきて、そこの代表が中川君とは知らず、渋谷B・Y・Gでの出版記念パーティーに彼が来てくれて、「中川です。ご無沙汰してました。トーク、よろしく、お願いします」と挨拶され、あー、中川君! と、そこで初めて判明した。

彼とは、15年も前に、仕事の関係でよく会っていた。

日本初の音声ロボットを開発している会社が、青山にあり、西麻布の焼肉屋のオーナーであり朝鮮半島に決死の釣行軍に遠征した仲のパクさんの紹介で、その会社で仕事をするようになった。

中川君は、その会社の主要メンバーだった。

渋谷百軒店の老舗ロック・バーで、およそ15年ぶりに中川君と再会。

彼はB&Bのプロデューサーに就任していた。

彼が雑誌を手配してくれ、自宅に届いた。

一頁も割いて、その書評は載っていた。

幅君の書評は何度か目にしたことがあるが、気取りも気負いもなく、直感的にさらっと評する。

ロック・ミュージックのレビューを想わせる。

読んだ。

なんか、今も、己がかわってないな、より性向に拍車がかかってるなと、腑に落ちる内容であった。

このプロフィールに全文転載しておきたくなった。

ここにこの「プロフィール」に網羅している仕事の初心を見る。

そう、決断に迷いはない。

結果、失敗もするし、頓挫もする。

一回でやめることも、継続しつづけることもある。

それは、やるな、ということだ。

でも、「やろう」と言うのだった。

政治的なスタンスにたつことはないが、60年代の「Do it!」の精神がすべてだ。

★ ★

森永博志の返事は早くて、潔い。

「この仕事やってみないか?」と聞かれた彼は、間髪入れずに答えるのだ。

「はい、やってみます」。

この本の中で、彼が躊躇したのは一回だけ。

それは、のちに伝説となる音楽雑誌『フォーライフ・マガジン』の創刊編集長を打診されたときのことだった。

そのときだって、雑誌のエディトリアル・デザイナーに田名網敬一を迎えたいという条件が通れば、彼はいつも通りだった。

「わかりました。やります」。

本書は、編集者の森永博志が始めて書いた自伝的小説。

編集者という仕事が、当時いかに熱を帯びて愉快なものだったのかを証明するような物語だ。

10代の後半の青年森永は世田谷インターチェンジからヒッチハイクし、京都まで旅する。

破天荒なロード・ムーヴィーの幕開けだ。

静岡駅まで送ってくれたトラックの運ちゃんからサワラ漁の話を聞き、腹ではなく鼻先を狙うのだと教えられる。

京都へ行けば、サンフランシスコからやってきた2人組のヒッピーにとびきりのプレゼントをもらう。

そして、入門しようとしていた京都の禅寺妙心寺の門前で「未来」を感じ、仏門に背を向けてから20代は始まったのだ。

渋谷の南平台にあったコミューン「アップル」に出入りするようになった森永は、偶然出会ったアートディレクター堀内誠一やADセンターのメンバーと雑誌『アンアン』の広告づくりに関わる。

写真家の沢渡朔から誘われれば、トヨタのカローラ・スプリンターのCMにも出る。

泉谷しげるの写真集『百面相』の編集も二つ返事で「やります」と答えた。

彼は1970年代の濁流に巻き込まれ、そこをサーフしながら愉しんでいる。

怒涛のような仕事がまた別の仕事を呼び、ロサンゼルスと原宿と成城と浅草と新宿ゴールデン街を縦横無尽に行き来する。

そしていつしか彼はラジオのパーソナリティーにもなっていた。

NHK・FMの音楽番組「サウンドストリート」のパーソナリティーだ。

最初の放送日に彼がかけた曲はローリング・ストーンズの『黒くぬれ!』だった。

彼の過ごした1970年代には必ずロックミュージックの通奏低音が流れていた。

何かに抗いながら、腹(メインストリーム)ではなく鼻先(最先端)に狙いをつける森永。

常に脱皮を繰り返しながら、編集者は何者にだってなれるのだと読者に語りかける。

そして、新しい潮流を生み出していくためには、仕事の依頼に対して「検討します---」などという猶予は許されない。

即決、即行動。

それが、1970年代の仕事の流儀だった。

一方で、現代の読者はその時代を懐かしむようではいけない。

「あのときは時代がよかった」というのは言い訳に過ぎないことを森永は教えてくれる。

時代が何かを運んでくるのではなく、新しくて熱い息吹は人が自力で運んでくるものだ。

きっと今の時代だって、十分愉しく踊れるはずだと森永は僕らに語りかける。

★

以上が幅君の書評だ。

本の達人は以前、深沢七郎の怪著『滅亡的人生案内』を読者に薦めていた。

幅君とは、北京を一緒に散策し、高級カラオケ・クラブで美女をはべらせ、飲み、歌った仲だ。

先日は、箱根の旅館で開催された日本酒の会で再会した。箱根山中で婆娑羅者のような威風を放っていた。

幅君、素晴らしい書評をありがとう。そう! 編集者は何者にだってなれるのだ!

また、何処かの旅先で!

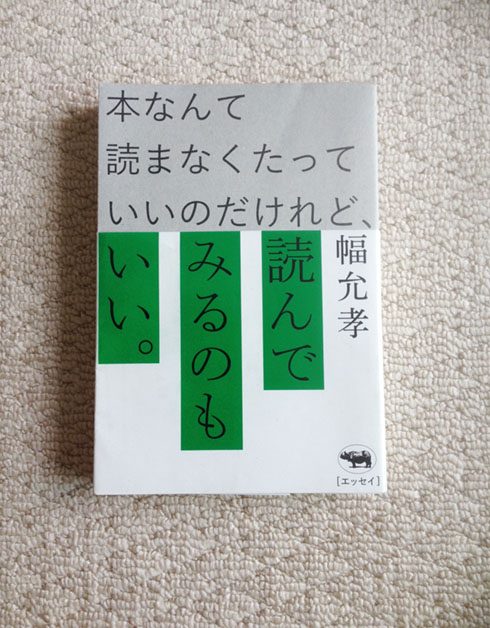

【幅君から箱根の旅館でいただいた著者。凄まじいく前衛的なタイトルだ。中味も】