プロフィール★森永博志 (もりなが ひろし)

- TEXT:

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- Special

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

- 44

- 45

- 46

- 47

- 48

- 49

- 50

- 51

- 52

- 53

- 54

- 55

- 56

- 57

- 58

- 59

- 60

- 61

- 62

- 63

- 64

- 65

- 66

- 67

- 68

- 69

- 70

- 71

- 72

- 73

- 74

- 75

- 75-2

- 76

- 77

- 78

- 79

- 80

- 81

- 82

- 83

- 84

- 85

- 86

- 87

- 88

- 89

- 90

- 91

- 92

- 93

- 94

- 95

- 96

- 97

- 98

- 99

- 100

- 101

- 102

- special 2

- 103

- 104

- 105

- 106

- 107

- 108

- 109

- 110

- 111

- 112

- 113

- 114

- 115

- 116

- 117

- 118

- 119

- 120

- 121

- 122

- 123

- special 3

- 124

- 125

- 126

- 127

- 128

- 129

- 130

- 131

- 132

- 133

- 134

- 135

- 136

- 137

- 138

- 139

- 140

- 141

- 142

- 143

- 144

- 145

- 146

- 147

- 148

- 149

- 150

- 151

- 152

- 153

- 154

- 155

- 156

- 157

- 158

- 159

- 160

- 161

- 162

- 163

- 164

- 165

- 166

- 167

- 168

- 169

- 170

- 171

- 172

- 173

- 174

- 175

- 176

- 177

- 178

- 179

- 180

- 181

- 182

- 183

- 184

- 185

- 186

- 187

- 188

- 189

- 190

- 191

- 192

- 193

- 194

- 195

- 196

- 197

- 198

- special 4

- 200

- 201

- 202

- 203

- 204

- 205

- 206

- 207

- 208

- 209

- 210

- 211

- 212

- 213

- 214

- 215

- 216

- 217

- 218

- 219

- 220

- 221

- 222

- 223

- 224

- 225

植田正治

「巨匠」と称されるアーティストと仕事をした。

それは、例えば、劇画の始祖であった山川惣治であり、いまも現役バリバリのサイケのグランドマスター田名網敬一であり、写真界の神格的巨匠であった植田正治だ。

何をもって「巨匠」とするか?

まずは、圧倒的に独自のスタイルを確立し、多大なる影響を世間やその界に及ぼした業績があることだろう。

山川さんは自ら少年少女を主人公とした冒険物語を創作し、それをリアリズムのタッチの漫画と文章であらわす劇画を生み出し、戦後一世を風靡する人気を獲得し、出版文化に金字塔を打ちたてた。

つまり先駆者であらねばならない。

田名網さんは、「サイケデリックのグランドマスター」として海外で圧倒的人気を誇り、最近もニューヨークの画廊で新作展を開催、某世界的企業の社長が大作を買い占めた。

今年はロシアでも大規模な展覧会が予定されている。

つまり世界的であらねばならない。

植田さんは、その生涯にわたった作家活動で、生前、フランスの文化勲章レジオン・ドヌールを授賞している。

つまり、創作に一生を捧げていなければならない。

三人とも大戦前に生まれている。

山川さんの回顧展が弥生美術館で開催されたときには田名網さんとのトークショーを依頼されて語りあった。

そのとき、山川さんの代表作『少年王者』の絵をコラージュし彩色したシルクスクリーンを田名網さんは制作した。

巨匠同士が生死を超えて共作した稀有なケースだ。

生前に山川さんと植田さんは二度、鳥取と沖縄で会っている。

巨匠同士を結びつける仕事は、一番の醍醐味があるし、編集という仕事に意義を見出すとしたら、そこだろう。

さて、なぜ、こんなことを書いたか、というと、すでにこのコラムでは山川さんと田名網さんとの仕事には触れてきたが、植田さんのことは書いてこなかった。

いつか、書こうと思いながら、いまに触発してくるチャンスがないまま時流れ、、、最近植田さんからみの仕事の依頼がきた。

『あの時代のホリゾント/植田正治ファッション写真展』の主催者の方から、元マガジンハウス編集長の石川次郎さんとアート・ディレクター堀内誠一ご令嬢の堀内花子さんとのトークショーに出演依頼をうけた。

他の日にもトークショーはあり、ゲストは菊池武夫さんと聞いた。

むろん、喜んでお引き受けした。

そこで、植田さんに思いをはせていった。

出会いは1982年であったか、植田さんが全撮影をつとめたTAKEO KIKUCHIの大判ファション・カタログが、その年のADC賞を受賞して、にわかに植田写真への注目が高じていたときだ。

ぼくはそのころ角川書店の仕事をしていて、主には山川惣治文庫本シリーズと『小説王』のプロデュース&編集に従事していた。

山川さんをプロデュースするなかで、世を席捲する角川商法とは一線を画したオルタナティブな展開も進めていて、それがジャマイカのレゲエ・シンガー、シュガー・マイノットのアルバム・ジャケットに山川劇画の一コマを引用したり、カセット・マガジン『虎』でミュートビートとコラボしたロシア・アバンギャルド作品『少年タイガー』だったり、無印良品一号店のパンフに描き下ろしていただいたり、、、といったような。

その流れでアメリカン・コミックス・スタイルの『バーバリアン』をアメリカン・コミック・ブックの体裁で再刊する企画を進めていた。

植田さんの鳥取砂丘を舞台にしたシュールな作品は、まさに、『バーバリアン』で山川さんが描いた砂漠ワールドと通じ合う異次元感を有していた。

是非とも植田さんに山川さんのポートレイトを鳥取砂丘で撮っていただきたいと切望し、ツテをたよって、植田さんに依頼した。

むろん植田さんは山川さんのことを存じあげていて、快諾していただいた。

お互い会うのははじめてであった。

鳥取砂丘のロケが実現し、理想的な仕事がふたりの巨匠とともにできた。

それから植田さんとの仕事が連続した。

『ブルータス』ではファション特集号の表紙から巻頭のグラビアを火山噴火後の三宅島ロケで特撮した。

『ターザン』では八丈島の百畳敷でロケをした。

『翼の王国』では山川さんの素描画と植田さんの写真と古波蔵保好さんの文章で沖縄特集を組んだ。

『エスクァイア』では特集「日本びいき」の表紙から巻頭グラビアの特撮をお願いした。

あれはいつのことであったか、鳥取に植田充さんと行った。

充さんは植田さんのご子息で、アート・ディレクターとして活躍していた。

ぼくが植田さんにお願いした仕事では毎回同行していただき、撮影現場で父子で仲良くアイデアを練りあい、それは共作を思わせるくらい密な関係であった。

80代になっても植田さんが現役で活動していた背景には充さんのサポートがあったからだ。

植田さんは心臓の病を抱えていて、いつ襲われるかもしれない発作にそなえ処方された劇薬を所持していた。

その充さんと鳥取に行き、植田さんのはからいで天皇陛下が宿泊したという高級旅館に部屋をとっていただいた。

その夜、東京から長崎へと車で旅していた福山雅治とプロデューサーであったグーフィーが旅館に現れた。

グーフィーは元マガジンハウスのエディターであったから、ぼくの同僚にあたる。

福山雅治は写真を趣味としていて、植田さんに心酔していた。

だからわざわざ鳥取まで会いに来た。

大座敷での食宴で植田さんと福山雅治は対面し、植田さんの「なぜ東京で活動しなかったのか?」「写真家としての矜恃は何か?」「パリのラボではプロよりもアマチュアの方が認められている」「現像液の調合具合」など、少しも偉ぶるところのない口調で滔々と語る植田さんの話に福山雅治は真剣な面持ちで耳を傾けていた。

忘れがたい一夜であった。

沖縄特集では石垣島と竹富島がロケ地になった。

竹富島に入る前日、石垣のホテルで、植田さんは突然「やはり、竹富島は撮れない」とおっしゃった。

理由を聞くと、東松照明が『太陽の鉛筆」という竹富写真集を制作していて自分には竹富島を撮る自信はない、という。

「ぼくは写っているのが、竹富の風景ではなく裸電球ひとつでもいいと思うんです」

ととっさに説得にかかると、

「そこまで言うのなら」

とやる気になっていただいた。

翌日、早朝、竹富島に渡り、民宿に荷をとき、撮影にでかけるときに、民宿の庭の草陰に横たわる蝶を見つけた植田さんは、いきなり蝶を手にし、部屋に戻り、座敷の畳に蝶を置き、自らは畳に腹ばいになりシャッターを切りはじめた。

その突然の行為にぼくらは驚くばかりで、立ち尽くし黙って見ているしかなかった。

突然、植田さんが死んだ蝶を見て、ものすごいイマジネーションをつかんだことは理解した。

「撮れた!」

と植田さんは叫ぶようにいい、撮影を終えた。

それから、前日の発言など嘘のように、植田さんは次々とアート作品を撮っていった。

植田さんの写真が掲載された『翼の王国』は、読売新聞に「世界で最も質の高い雑誌」と絶賛された。

植田さんとの仕事で手元にのこっているのは、石橋凌の大判冊子だけだ。

人に貸し出すと、植田さんのは、かえってこない。

石橋凌のは植田さんの写真とぼくのテキストで構成されている。

トークショーのゲストには役者の佐野史郎の名もあり、紹介を読むと彼が「植田正治の写真世界を彷徨う/つゆのひとしずく」というDVD作品を制作していたことをはじめて知り、それはマスト鑑賞と思った。

その翌日、屋久島に所用があり、鹿児島経由で入った。

宿泊は奥深い山中のサンカラ、着いてすぐウエルカムドリンクを手にDVDライブラリーで夜に見るつもりの作品を探していると、閃光にうたれたかのように、『つゆのひとしずく』というタイトルが目に飛び込んできた。

昨日の今日、しかも、屋久島で。

あまりに特異な体験に驚愕さえした。

夜、風騒ぐ森の中のコテージで鑑賞すると、脳裡にかけめぐる追想に胸は弾け、崇高を生きた巨匠と出会えたことにあらためて深謝した。

翌日、植田さんと過ごした日々を思いながら、島をiPhoneの4Sで撮ってみた。

★

2016年4月16日(土)~5月22日(日) 『あの時代のホリゾント』植田正治のファッション写真展 5月14日(土) 19:00~21:00 ¥1500(1drink付) 石川次郎(編集者)× 森永博志(エディトリアル・ディレクター) × 堀内花子(翻訳家・堀内誠一長女)

ATSUKOBAROUH(アツコバルー)

★

屋久島から帰った翌日、以下のメールを着信した。

森永博志様

初めてメールを差し上げます。

私は、5年前に集英社を定年退職し、現在フリーの編集者です。

森永様に、お会いして、写真家植田正治について、インタビューさせて頂きたいと希望しています。

ブルータス1985年4月1日号「晴天の伊達男 地球に立つ」は、発売のときに買い、いまも大切に保存してあります。

改めて、森永さんがお書きになった文章を拝読し、感服しました。

簡潔にして、熱く、充分以上のことをお書きになっていました。

私が気付かなかったこと、大切なことを教えられました。

森永様が立ち会われた三宅島での、植田正治のファッション撮影はどのように行われたのか。その仕事の進め方。

そのときに森永様がお感じになったこと。

植田正治の人柄や植田写真などについて、お聞きしたいのであります。

植田正治について研究しています。いつか1冊の本に纏めたいと思っています。

ご多忙とは思いますが、お時間を頂けないでしょうか。

時期は、ご都合の良いときに。

場所は、どこにでも参ります。

★

この連鎖は、いったい何を意味してるのだろう?

植田さんを追想しながら、iPhoneで屋久島を撮る。

その後も植田正治連鎖現象は続いた。

このプロフィール154を読んだ不破博志は、はじめて植田正治のことを知った。

不破博志は自著『自由でいるための仕事術』に登場する建築家/大工さん。

最近よく飲み歓談する間柄。

プロフィール154を読んだ直後、新宿ゴールデン街でニュース騒動になるくらいの出火があり、彼は自分が設計・建築した知人のバーのことが心配になり、自宅のある成城からすっ飛んで行った。

バーはオープンブックといい、オーナーは田中小実昌の孫の田中 開。

開くんは僕もよく知る若者だが、店を改造するにあたって、『自由でいるための仕事術』を読んだとき、不破さんのことを知り、この人しかいない! と思い、依頼した。

そういういきさつがあって、不破さんはゴールデン街へすっ飛んで行った。

そこで、植田マジックを体験した。

以下、そのときのメールだ。

〈昨日、ゴールデン街が火事になり、心配で田中開くんの店に顔を出しました。

すると、たまたま女性カメラマンが隣になり、好きなカメラマンは?と聞くと、なんと植田正治さんで大ファン!植田さんの大判写真を持っているそうです。

森永さんから植田正治さんの話のメールをいただいたばかりだったので、驚きました!

2013年にbeamsが開催した、9組のアーティストによるHIROSHIMA展の中で写真家はたった二人だったのですが、それが、植田正治さんとその女性カメラマンだったとのこと!

すごいですね~。

中村紋子さんと言います。

ゴールデン街が火事で、心配で顔出したら物凄い連鎖です。トークショー、是非伺います!ありがとうございます!〉

ある真相が判明した。

渋谷のギャラリー、アツコバルーで開催されたトークショーについて書く。

会場にはトークの一時間三十分前に入った。

すでに、初対面となる堀内花子(堀内誠一さんの娘さん)さんが堀内夫人といて、トーク司会役の写真家・五味涁さんから紹介していただいた。

石川次郎さんは到着が遅れている。

トークのテーマは、植田正治と堀内誠一の交流、、、

時間があったので展示作品を鑑賞する。

やはり、植田正治のモード写真に絞り込んだ写真展であったので、代表作の菊地武夫コレクションのカタログの写真がメインになっている。

その白い鳥取砂丘を舞台にした作品に対称するように、噴火後の三宅島の黒い溶岩地帯を舞台にした1986年の『BRUTUS』の植田正治撮ファッション特集号が表紙から中のグラビアページまで額入りで展示され、使われた写真のプリントも飾られていた。

このロケに堀内さんは同行し、グラビアのデザインも担当した。

構成と文を僕が担当した。植田さんへのロケの依頼も僕がした。

トークがはじまった。

次郎さんが、打ち合わせの場でラフを描いてしまう堀内さんの天才的仕事ぶりを語る。

花子さんも奔放な父を語る。植田さんと堀内さんの最初の仕事、仕事を超えたふたりの友情。ふたりの共通点、、、それぞれ思い出を語る。

というヴィヴィッドな座談がつづき、話しが福山雅治に及んだ。

先に、このコラムで書いたが、植田さんと福山雅治が旅館で初顔合わせした一夜の真相が次郎さんによって明らかになった。

当時、福山の音楽面でのプロデューサーは次郎さんの部下とも言えたグーフィー森、元『POPEYE』のエディターであった。

福山がニュー・シングルをリリースするにあたって、ジャケットをインパクトあるものにしようとグーフィーは考えていて、スタイリストの北村勝彦に相談すると、植田さんへ依頼するアイデアが示された。

思いもよらぬ提案に最初グーフィーは戸惑ったが、福山に伝えると、福山は植田さんの作品を見て、瞬時に惹かれていた。

そして、福山とグーフィーは京都公演を終えた足で鳥取へ車を走らせ、植田さんとの対面となった。

植田さんは福山の芸能人らしからぬナチュラルな人柄に好感を抱き、撮影の依頼を承諾した。

というのが、真相だ。

その植田正治撮影の写真は当初シングルに使用されるはずであったが、あまりに素晴らしい作品であったので、福山本人の意向によりマキシ・シングル『HELLO』として発売され、福山にとって初の200万枚を越す記録的セールスとなった。

以後、200万をセールスしたのは2作あったが、いずれも植田さんの写真がジャケットに使用されたものであった。

あの晩、旅館で植田さんが福山に語ったのは、好きなことだけをやりつづけるために自分はアマチュアでいる、という主義であった。

芸術写真家として世界的に高い評価をうけている巨匠が語るその言葉は福山の心に刺さり、福山は自分の活動のありようを内省することとなった。

次郎さんは『BRUTUS』では堀内さんは滅多にロケに参加しなかったが、同行したのはたった3回。創刊号のロスとミラノ特集と、そして三宅島と明かす。

三宅島でともに時間をすごした尊敬し合う植田正治と堀内誠一、編集という仕事の意義は、そんな機会をつくることにもある。

それにしても、次郎さんとは1979年の『POPEYE』のバリ島クタビーチ特集からの37年に及ぶ付き合い。

次郎さんによって、僕は編集の醍醐味を教えていただいた。

やりたいことをやるのが編集者の特権だと。

強制送還されるのも面白いから、行ってこいよ、と次郎さんに挑発されて実際送還覚悟で海外取材に行ったことも多々あった。

トゥナイト2の司会役に見る次郎さんは一見温厚な紳士に見えるが、実はけっこう過激なんです。

トークで久しぶりに会った次郎さんは、とても70代後半とは思えぬ若々しさだった。

いま思えば、高校生活のころに見ていた『平凡パンチ』がサブカル・マガジン・カルチャーの最初のインパクトだった。

そこには、この世を謳歌する自由を感じた。

それを編集していたのが次郎さんたちだった。

最初のインパクトがちゃんと自分をルーツである次郎さんへと導いてくれたことになる。

僕らがストーンズなら次郎さんはチャック・ベリーだ!

神は細部だけでなく、若き日にうけたインパクトにも宿る!

暇つぶしにトランクルームを片していたところ、まさか!と思う写真プリント数点を発見した。

こういうハプニングがあるから片付けはこころ楽しい。

以前何度も片しているのに、そのときは見ることはなかった。

それはこのコラムでも触れた山川惣治X植田正治フォト・セッション@鳥取砂丘のロケ中のスナップ写真で、撮影中の二巨匠がうつっている。

その写真と同時に、このフォト・セッションにいたるきっかけをつくった山川惣治作品集『バーバリアン』のイメージ・ブックまで見つかった。

そこで、すべてがあきらかになった!

まずは『バーバリアン』の説明を。

ーー物語はサハラ砂漠を舞台にしたヒロイック・ファンタジーで、『レイダース/失われたアーク』に先駆けること数十年、山川さんが自主出版したコミック・マガジン『WILD』に連載していた意欲的作品だ。

しかし編集人に金を持ち逃げされ、あえなく雑誌は廃刊、『バーバリアン』も完成を見ず、休筆となってしまった。

山川さんの再起を図る出版プロジェクトを、そのとき飛ぶ鳥落とす勢いであった角川書店でスタートさせることに成功したぼくは、過去の作品を掘り返すうちに、この『バーバリアン』を発見し、狂喜乱舞した。

めちゃくちゃカッコいい!

それだけで、充分!

完成はしてないが、1冊にまとめようと、奮い起つ。

さほど漫画には関心はなかったが、『バーバリアン』は性来が冒険好きの自分の心をとらえた。

とにかく、カッコよく、クールなものにということでは、アート・ディレクターが最重要だ。

この企画にふさわしいクールなセンスを持ったADを探すと、ダイヤモンド・ヘッド直系にあたる吉田康一にいきついた。

吉田君はやがて広告デザインでは丸井のキャンペーンを手がけるほどの成功をおさめることになるが、音楽面での仕事も冴えていて、佐野元春のカセット・ブック『エレクトリック・ガーデン』やミリオン・セラーとなった井上陽水『9.5カラット』のアルバム・ジャケット、、、、

彼に『バーバリアン』の企画を話すと、おもしろがってくれ、すぐに彼はイメージ・ブックを制作してくれた。

それが、コレだ!

サンプリングだろうが、巻頭数ページに砂漠の写真が使われている。

そして、砂漠に立つ人物が山川さん本人になる。

このグラビアをどう撮影するかと吉田君と話すうちに、鳥取砂丘で菊池武夫さんのファッションを撮影した植田さんの名前があがり、まさにイメージ・ブックに見る砂漠の山川さんは植田ワールドであり、ツテを頼って植田さんに撮影を依頼することになった。

ロケには東京から山川さん、植田充さん、吉田君、スタイリストのはたさん、当時ぼくのオフィスにいた後藤繁雄とぼくの6人で鳥取に行き、現地で植田さんに合流し、一日撮影をした。

そのときのスナップ写真の存在はすっかり忘れていたが、植田さんの「連鎖力」のなせる技か、この期に現れたのだ!

ーーそれは遠い日の幻。

ぼくが人生で深く交流した巨匠ふたり!

ともに80代だ。

ともに老衰することなく創作活動に打ち込み、お互いリスペクトの感情で魂の交感をし、大きな足跡を残し、去っていったふたり。

その交感の一瞬を記録したこの写真の現場に30歳そこそこの自分がいる。

80代の自分など、まったく想像することができないが、一昨日、田名網敬一のマネジメントをするNANZUKA画廊の南塚君から今年7月に田名網さんが80歳になる、、、と連絡があって、改めて師に対する畏怖の感情に襲われた。

自分にとって、山川さんも植田さんも神であったが、田名網さんもいまも世界の現代アートの最前線で活火山のごとく活動している神だ。

CREATION MUST GO ON!

★★★

また、植田正治連鎖現象に遭遇した。

ところは福島県猪苗代湖湖畔の天神浜。

時、2016年8月7日、その日、天神浜では2回目となるアート&ミュージック・フェスの最終日を迎えていた。

すでにこのwebのTRIP REALIZATION福島篇にも書いたが、オハラ☆ブレイクで、僕の自伝が舞台公演されることとなり、公演日は8月6日、7日の二日間、初日には主催者からの依頼でメイン・ステージと舞台公演ステージでの挨拶の任もあって猪苗代湖に出かけて行った。

で、二日目、林の中の野外小劇場で上演されている舞台劇を見終わり、ぶらぶらしていると広場の後方に奇妙なトラックがあるのを発見した。

それは小型トラックを改造したBOOk JOURNEY/ペンギン文庫(http://penguin.com)なるMobile Book Shopで、トラックの脇に若い女性の主人が客に応対する机があった。

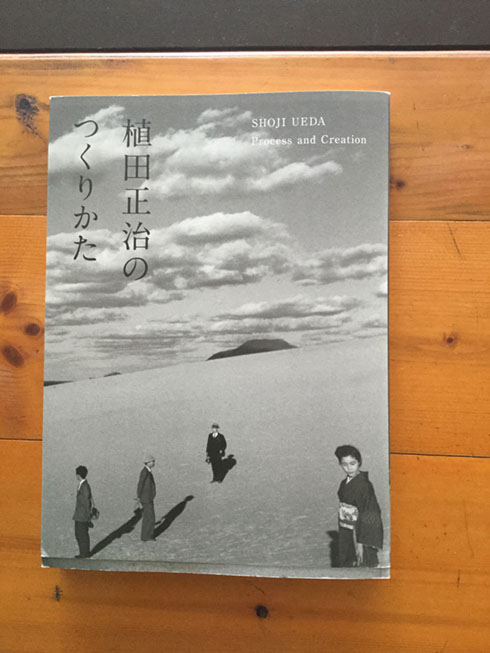

湖岸のシチュエーションも相俟って、メルヘンのような世界に興がわき、トラックの中に入り、備え付けられた書架に並ぶ本を物色していると、『植田正治のつくりかた』という大判の書籍を見つけた。

初めて、その本の存在を知り、驚きとともに、手に取り、ページをめくっていると、植田さんの代表作がページを埋めていくなかで、自分が編集で関与した日本版『エスクアイア』の特集『日本びいき』の巻頭を飾った植田さんの合成写真作品が数ページにわたり掲載されていた。

作品のテーマは東京。

東京を舞台にした著名人のある日の日誌と植田さんの写真で誌面を構成した。

そのために植田正治・充父子とロケバスで一日、東京をロケ、訪ねた場所は渋谷スクランブル交差点、合羽橋、東京ドーム、国会議事堂、浅草など。

雨降る一日だった。

完成した作品は、スクランブル交差点に目玉が転がっていたり、議事堂に花火が打ちあがっていたり、ミラービルにイミテーションのざる蕎麦が重なっていたりと、いつも通りの植田調のシュールな合成作品であったが、雑誌掲載作品の他にも創作していたのを『植田正治のつくりかた』で知った。

いったい、どのようにして奇天烈ともいえる斬新なイメージが湧き上がってくるのか、撮ることは絵を描くことと同じと言っていた植田さんの真骨頂を、その東京の写真に確認した。

すでにロケのときに、幻視していたのか、植田さんの場合、写真術は幻術である。

これほど、写真を楽しんだカメラマンもいない。

生涯アマチュアを貫いたからこその、遊びこころあふれる作品は、いまも自分が何か創造するときに指針となる。

《当時は、みんなアマチュアだった。

だから、現代のように、記録性とか、情報伝達とか、理屈を考える人もいなかった。

ただ印画紙上に、レンズを通して「描く」ことに専念するだけの姿勢だった。

アートとしての認識はされていなかったようだが、みんな画家や、詩人のつもりでいた》植田正治

プロは撮りたくないものでも、お金にために巧みに撮るが、アマは撮りたいものしか撮らない。

植田さんは写真館を経営し町の人の肖像写真を撮る仕事を生業とし、作品撮影は高等な遊びだった。