プロフィール★森永博志 (もりなが ひろし)

- TEXT:

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- Special

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

- 44

- 45

- 46

- 47

- 48

- 49

- 50

- 51

- 52

- 53

- 54

- 55

- 56

- 57

- 58

- 59

- 60

- 61

- 62

- 63

- 64

- 65

- 66

- 67

- 68

- 69

- 70

- 71

- 72

- 73

- 74

- 75

- 75-2

- 76

- 77

- 78

- 79

- 80

- 81

- 82

- 83

- 84

- 85

- 86

- 87

- 88

- 89

- 90

- 91

- 92

- 93

- 94

- 95

- 96

- 97

- 98

- 99

- 100

- 101

- 102

- special 2

- 103

- 104

- 105

- 106

- 107

- 108

- 109

- 110

- 111

- 112

- 113

- 114

- 115

- 116

- 117

- 118

- 119

- 120

- 121

- 122

- 123

- special 3

- 124

- 125

- 126

- 127

- 128

- 129

- 130

- 131

- 132

- 133

- 134

- 135

- 136

- 137

- 138

- 139

- 140

- 141

- 142

- 143

- 144

- 145

- 146

- 147

- 148

- 149

- 150

- 151

- 152

- 153

- 154

- 155

- 156

- 157

- 158

- 159

- 160

- 161

- 162

- 163

- 164

- 165

- 166

- 167

- 168

- 169

- 170

- 171

- 172

- 173

- 174

- 175

- 176

- 177

- 178

- 179

- 180

- 181

- 182

- 183

- 184

- 185

- 186

- 187

- 188

- 189

- 190

- 191

- 192

- 193

- 194

- 195

- 196

- 197

- 198

- special 4

- 200

- 201

- 202

- 203

- 204

- 205

- 206

- 207

- 208

- 209

- 210

- 211

- 212

- 213

- 214

- 215

- 216

- 217

- 218

- 219

- 220

- 221

- 222

- 223

- 224

- 225

トークショー96'

菅付雅信とのトークショー@〈B&B〉を終え、やってきてくれた友人たちをまじえての飲み会の席で、菅付から「森永さん、もっと、トークショーやればいいのに。やらないんですか?」と訊かれ、「話すのは嫌いじゃないけど、お客と面と向かったようなトークは苦手かな」と答えて、そのときは言わなかったが、自分の気持ちとしては、教壇の前に机並べて、椅子並べてという教室的なシチュエーションを子供のころから嫌いで、学校を中退したのも、その嫌悪もあった。

それが自分が教壇にたつようなポジションで人に語りかけるなんて、自分にはとんでもない行為だと自覚していた。

それもあって、師匠の田名網さんから京都の芸術大学の教授職の誘いもあったが、畏れ多いと辞退したし、作家活動においてもっともつながりの深いT書籍に講演の依頼があっても、担当者に断ってもらっている。

しかし、他者との対話は大好きだ。

先日、大阪に住む伝説的音楽プロデューサーであり、いまは億万長者のN氏を私用で訪ねた。

彼が歌手デビュー時に仕事をしていたので、40数年ぶりの再会に、お互い、感無量。少年の印象だった彼は成功者の貫禄をそなえていた。

しかし、出会いの感慨に足とられることもなく、いきなり、音楽の話に突入した。

『なごり雪』は『レット・イット・ビー』まんま、『悲しい色やねん』は『哀愁のヨーロッパ』まんま、『傘がない』はグランド・ファンクの『ハート・ブレーカー』まんま話しにはじまり、ヒット作をつくる秘訣・・・会話に高揚感が満ち、やがて、彼はプライベートのレコード・コレクション・ルームに案内してくれ、そのコレクションを見せてくれた。

なんと! コレクションは洋楽シングル盤のみ、しかも、日本盤のみ!

予想を超える収集力と整理術で、決して金の力だけではない、サガともいっていいほどの音楽愛さえを感じさせる凝りようで、さらに、そこで、青春時代にかぶれた歌をめぐり会話が白熱していった。

音楽を聴きながら、話しながら、お互いが興奮していくのがわかった。

ミッチー・ライダー&デトロイト・ホエールズ、デイブ・クラーク・ファイブ・・サーチャーズ! シャドウズ!

若き日々の自分を取り戻していった。

さらに、会話の場を彼が経営するイタリアン・レストランに移してからも、お互いが持つマニアックなネタの披露に夢中になり、すっかり時を忘れた。

その会話のすべては通常のトークショーをはるかに凌駕する濃い内容で、同席した若い女性も「面白い!」と目を輝かし、やはり、自分は対話が好きなんだと再確認した大阪の一夜であった!

それでも、下北沢の〈B&B〉のほかに最近では二度目になるダディー竹千代とのトーク・ライブは彼が経営する新橋のライブハウス〈ZZ〉で。つぶやき禁止の暴露話! 客席は爆笑に沸き、ダティーもトーク中に何杯も酒をお代わりし、あとにバンドのライブがプログラムされていたのに30分も時間オーバーした。

この10年、ナイト・ライフの根城にしている南青山〈レッドシューズ〉では月一の第三土曜日のロック・パーティーでも毎回トークをはじめ、最近ではスマートソウルコネクションのコハラ・スマート氏とトーク。

どのようにしてあの誰にも達成不可能なクラブ系エンタテインメントのショーを完成させたかの秘話を語ってもらい、よりファンはシカゴ仕込みの彼らのショーに傾倒していくことになった。

本来、トーク・イベントとは講演会のことを意味し、会場は公会堂や市民ホール、書店の特設会場やシアターのステージといった素っ気ないスペースが使用された。

ところが、いまはオシャレな下北沢のB&Bのような飲み物を提供するブック・カフェやバーやクラブ、トレンディーなショップの片隅でも開催されるようになった。

しかも、テーマは音楽、文学、映画、ファッション、アート、旅など広域にわたる。

では、いったい、いつからそのようなトーク・ショーがはじまったのか?

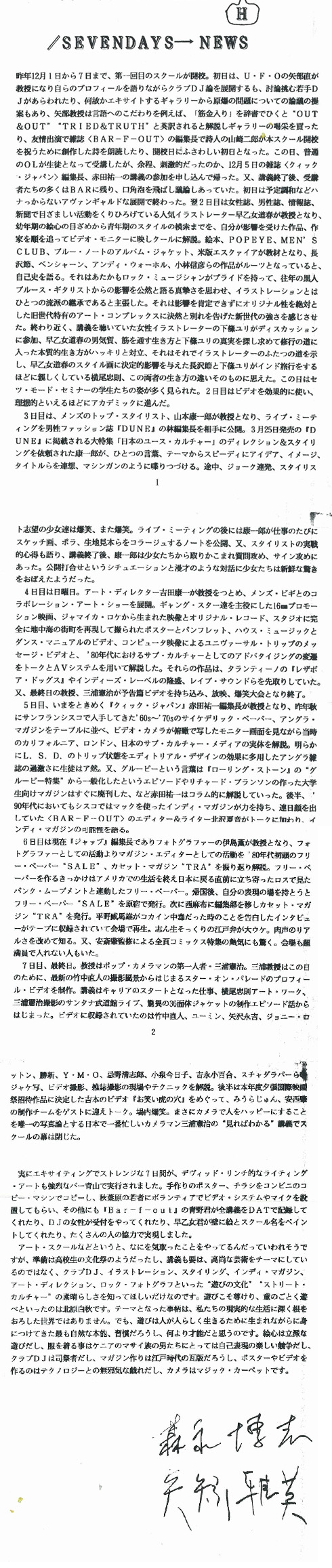

自分史を振り返ると、思い当たるのは〈オフ・オフ・オフ・アートスクール/セブンデイズ〉だ。

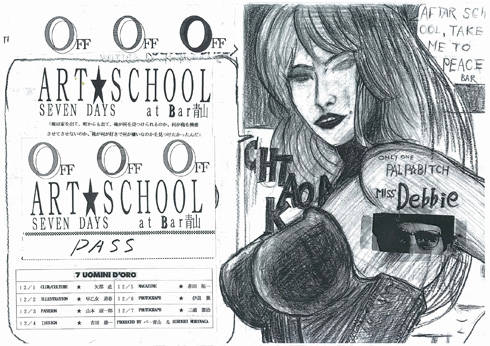

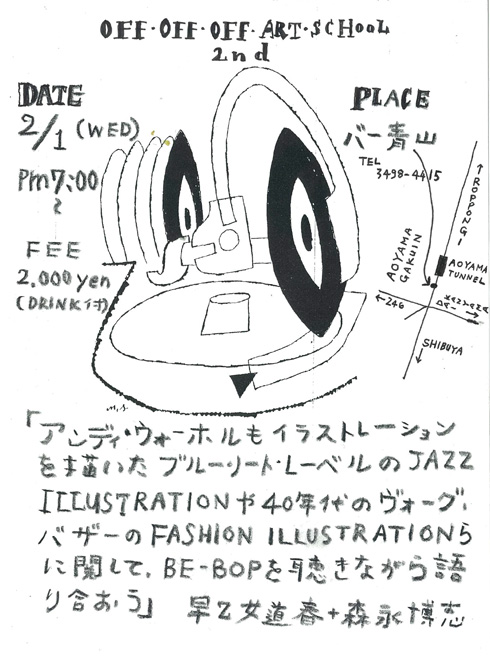

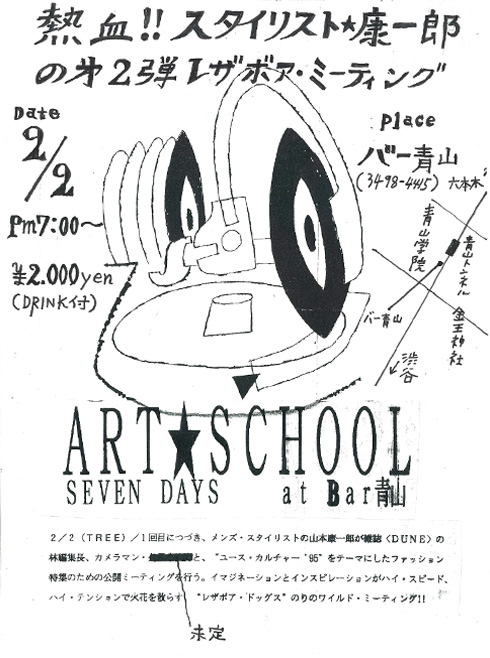

自分で企画し、演出し、出演交渉し、フライヤーを手作りし、ホストもつとめ、毎月七日間ぶっつづけで開催、場所は青山トンネルそばの〈バー青山〉、DJバーだった。

矢矧さんと僕は校長に就任した。

といっても、スクールらしいところは微塵もない。

そこは地獄の一丁目!

バーのオーナーの矢矧さんは、かつて60年代から70年代にかけて、最前衛のパフォーマンス集団〈ゼロ次元〉のメンバーだったので、アートのセンスがズバ抜けて先鋭的だった。

その矢矧氏がトーク・ショーの会場となるフロアーを演出し、それは1920年代のパリのアンダーグラウンド・サロンを彷彿させる見事な空間だった。吉村 仁撮影の写真がのこっている。

開催時は1996年だった。

神戸大震災とオームによる地下鉄サリン事件、不況、少年Aによる残虐極める殺人事件が連続、『完全自殺マニュアル』がベスセラーになっていたヘヴィーな時だった。

そんなさなかに、なぜ、トーク・ショーをはじめようとしたのか?

ひとつはバンド名でもあったトーキング・ヘッズの意味を友人から知らされ、それに触発された。

トーキング・ヘッズとは、テレビなどで、有名人がトークやスピーチするときのお決まりのアングル。胸の上からの顔のショットのことで、アメリカのテレビでは写真のポートレイトのように黄金律があることを知り、トークに対する考え方がかわった。

つまり、それはバンド名に引用されるほど立派な表現であること。

また、そのころ毎晩のようにクラブに通い、どっぷりとクラブ・カルチャーに没頭していたが、いわゆるそこで体験できることはDJかライブによる音楽体験と酒、歓談とかぎられていた。

それに飽きていた。

自分が満足できるイベントは自分でやるしかない!

新しい刺激を自分も求め、人にも提供したくなった。

矢矧さんに一ヶ月一度七日間連続のトーク・ショー、題して〈オフ・オフ・オフ・アートスクール/セブンデイズ〉の開催を提案すると、すぐにのってくれた。

ゲストを七人選び、トークのテーマを決めた。

フライヤーを手作りした。

演出を考えた。ゲストには仕事で制作したものを用意してもらう。

それをデーブルに並べ、そのテーブルを俯瞰で撮れる高さにビデオ・カメラを設置し、カメラは回しっぱなしにし、その映像は店内に用意したモニター・テレビに映る、という仕掛けをつくった。

1996年はまだアナログの時代だった。

当時の記録物が残っている。

見ると、相当に入れ込んでやっていたのが伝わってくる。

確か、この後に、新宿の〈ロフト➕ワン〉のトーク・ショーがはじまったのではないか。

そのころから、あちこちで、新しいスタイルのトーク・ショーがはじまり、ひろまっていった。