プロフィール★森永博志 (もりなが ひろし)

- TEXT:

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- Special

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

- 44

- 45

- 46

- 47

- 48

- 49

- 50

- 51

- 52

- 53

- 54

- 55

- 56

- 57

- 58

- 59

- 60

- 61

- 62

- 63

- 64

- 65

- 66

- 67

- 68

- 69

- 70

- 71

- 72

- 73

- 74

- 75

- 75-2

- 76

- 77

- 78

- 79

- 80

- 81

- 82

- 83

- 84

- 85

- 86

- 87

- 88

- 89

- 90

- 91

- 92

- 93

- 94

- 95

- 96

- 97

- 98

- 99

- 100

- 101

- 102

- special 2

- 103

- 104

- 105

- 106

- 107

- 108

- 109

- 110

- 111

- 112

- 113

- 114

- 115

- 116

- 117

- 118

- 119

- 120

- 121

- 122

- 123

- special 3

- 124

- 125

- 126

- 127

- 128

- 129

- 130

- 131

- 132

- 133

- 134

- 135

- 136

- 137

- 138

- 139

- 140

- 141

- 142

- 143

- 144

- 145

- 146

- 147

- 148

- 149

- 150

- 151

- 152

- 153

- 154

- 155

- 156

- 157

- 158

- 159

- 160

- 161

- 162

- 163

- 164

- 165

- 166

- 167

- 168

- 169

- 170

- 171

- 172

- 173

- 174

- 175

- 176

- 177

- 178

- 179

- 180

- 181

- 182

- 183

- 184

- 185

- 186

- 187

- 188

- 189

- 190

- 191

- 192

- 193

- 194

- 195

- 196

- 197

- 198

- special 4

- 200

- 201

- 202

- 203

- 204

- 205

- 206

- 207

- 208

- 209

- 210

- 211

- 212

- 213

- 214

- 215

- 216

- 217

- 218

- 219

- 220

- 221

- 222

- 223

- 224

- 225

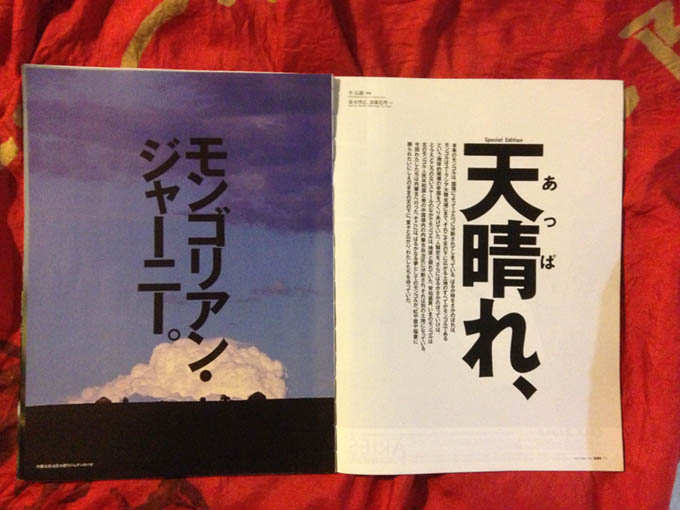

人との出会いが、どれだけ人生を豊かなものにしてくれるか、20年以上にわたって、それを中国で実感することになった。

その 旅=人生の相棒は、李長鎖。

60年代にはバリバリの紅衛兵だった。

生まれは北京。15歳で紅衛兵になった。200名の少年革命軍を率いて、李は内モンゴルの過疎地に開墾のため赴いた。

李と親しくなって、東京でプライベートでよくあった。李は新宿のアパート暮らしだったので、京王ブラザ・ホテルのカフェで会った。

李は紅衛兵時代の思い出を語る。

泣ける話だ。北京には母が病の床に伏していた。すぐにでも北京に帰り、母のもとに駆けつけたい。しかし、紅衛兵には私事は許されない。存在のすべてを毛主席に捧げるのが、模範的紅衛兵。毛主席の思想に反したら、たとえ肉親であっても紅衛兵は粛清しなければならない。

李は優秀な紅衛兵だった。激しい帰郷の想いに駆られても耐えに、耐えた。

それでも、

「夜、みんなが眠りについたころ、ひとりで宿舎を抜け出して、丘の上に行くんです。夜おそく、内モンゴルから北京へ行く夜行列車が通るのを見てたんです。あの列車に乗って北京に帰れたら、どんなに幸せか、そう思いながら」

「内モンゴルは、どんなところですか?」

「わたしは馬に乗るのが好きなんで、あの大草原を馬で疾駆する喜びに勝る喜びはないでしょう」

「いまでも、乗れますか?」

「乗れますよ」

「一緒に行きますか?」

「行きましょう」

その頃にロンドンで出会い、ジミ・ヘンの遠縁と知り、『エスクァイア』でジミ・ヘン特集を共同制作した加藤恵理がネイティブ・アメリカンのカルチャーに通じていると知り、旅に誘った。

「トイレなんかないよ。野糞、大丈夫?」

「あたしは、平気よ」

「じゃ、決まりだ」

1992年、初夏、 ぼくと李と恵理の3人で内モンゴルに行くことになった。スポンサーは全日空の機内誌『翼の王国』だ。

この旅は旅立ちから狂騒的だった。

内モンゴルには夜行列車で行くことになった。夕、市中のホテルからタクシーで、北京駅に向かっていた。季節は初夏。突然、一瞬で道路が川に変じるほどの大雨が降ってきた。凄まじい降雨だ。タクシーは舟のように駅に向かう。

やっと駅に到着すると、豪雨をさけて、市民が駅に殺到していた。

入口にはライフルをかまえた人民解放軍の兵士が立ちはだかって、入場しようとする者を阻止している。チケットがなければ、入場できない。

群衆をかき分け、李は前進する。われわれは、後に続く。紅衛兵のようだ。

構内は人で埋め尽くされている。李は、突進してゆく。

階段も、人、人、人。帰省シーズンだったのだ。そこに豪雨! 北京駅はパニックになっている。

李隊長は行く手をふさぐ人民に突進し、ホームへ向かう。3人とも、手に荷物がいっぱい。火事場の馬鹿力で突進していく。

目指すホーム、列車の寝台車にたどり着き、乗車し、自分たちのシートに落ち着いたときには、力尽きていた。

しかし、あれだけの人民の海をよくこえてきた、途中何度も挫折しかかった。

でも一心不乱に突進していく李隊長の背中を見ると、気持ちが鼓舞される。

闘志がわきあがってくる。でも、疲れた。そのまま、夜明けまで眠ってしまった。

夜明け、李と食堂車にいた。車窓の彼方、大草原の地平線から巨大な太陽が昇ってくる。溶鉱炉のような激しさだ。

「わたしは紅衛兵のとき、毎日この太陽を見ていたんです」

「太陽は毛主席でしたか?」

「そう、信じてました」

草原の街に着いた。そこから、外モンゴルとの国境近くまで車で行く。奥地へ行くには軍のジープをチャーターするしかない。李のコネクションで手配ができていた。

日に800キロほど悪路を行く。町から町は数百キロ隔たっている。その間は大草原だ。建物ひとつなく、遊牧民のパオ=テントが点在するだけだ。

モンゴルの遊牧民は集落をつくらない。大草原に点々とパオをはり、天上天下唯我独尊的な、力強い印象で孤立、孤絶している。

まず、これが不思議だった。島国の何かと群れなきゃ生きていけない日本人からすると、その存在形態は不可解だ。

彼らのほうが自然なのか。

孤独なんて、彼らは知らないのだろう。孤独なんて鬱状態みたいな病だろう。彼らは天地とともに生きているのか。

大草原はいかなる書物よりも、大いなる真理が、そこに書き込まれている気がした。真理というか、智慧か。

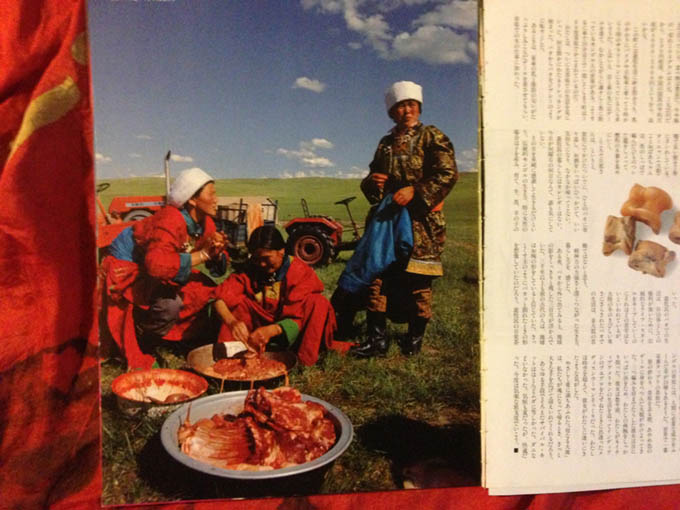

草原を行く途中、食堂はない。バオに寄ると遊牧民は遠来の客を盛大にもてなしてくれる。まず、羊を一頭、さばいてくれる。この仕事が、また神事を想わせる。

羊を殺すのは主人の男の仕事だ。

羊を身動きできないよう押さえ込み、小刀で首をひと突き、頸動脈を切る。羊に痛みを感じさせない秒殺である。このとき、血を体外に流してはならない。というのも、大地は遊牧民にとって神聖なるもので、血で汚してはならない。

この大地崇拝の精神は生活全体に貫かれ、地に鍬をいれる農耕もタブーとされる。

当然、家を建てることもない。

絶命した羊は大きなタライに入れられ、今度は女の手によって、さばかれる。毛と骨以外のすべてが食材となる。茹でるだけだ。味付けは塩。

酒は馬乳酒だ。アルコール度数60度を軽く超える。骨付きの羊を貪り、酒をあおる。

何十キロも離れたバオから隣人がやってくる。どういう通信をしているのか謎だ。電話の類はいっさいない。隣人は当然馬でやってくる。

パオのなかで音楽がはじまる。歌い、舞う。何時間も宴はつづく。夜になる。パオの外は宇宙空間だ。

不意に「we are not alone」というフレーズが酔った脳裏に浮かぶ。

みんな泥酔している。それでも自失した隣人は、馬に乗って、遠くのパオに帰っていく。道なき草原を馬が帰路を知っている。

われわれは、そのままパオで眠りにつく。一度の宴で、遊牧民と中国人と日本人は家族の絆を結ぶ。

翌朝は、もう2度と会うことのない遊牧民に送られ、さらに奥地に向かう。

次に立ち寄ったパオは、メディスン・マンが迎えてくれた。不思議に感じていたことを、彼に訊ねた。

「草原には畑がなく、食生活を見ると、まったく野菜を食べてないようですが、栄養はどう摂取しているのか?」

曰く。

「草原の草はただの雑草ではなく、すべてがの野野菜です」

たとえばニラのようだ。

「その野野菜には24種のビタミンが含まれています。それを羊が食べ、羊の肉には栄養分がたっぶりなんです。それを人が食べる」

他にも、遊牧生活では、なにひとつゴミになるものがない。馬糞は乾燥させ燃料になる。完全なエコ・ライフが古代から営まれていることを教えられた。

このへんの暮らし方に恵理は感銘している。ネイティブ・アメリカンのルーツがモンゴロイドだとしたら、生活哲学は同一である。

李は馬で草原を疾走している。自分も戯れで馬に乗る。

男は馬と酒。

女は、どうなっているのか、理恵が家事を手伝っている。彼女なりに取材している。

草原を行くチームはわれわれ3人の他に、軍の幹部がひとりにドライバーの兵隊がふたり、それに李の友人の現地写真家の7人、ジープは2台。軍人はモンゴル人、李と友人は漢人、自分と恵理は日本人と人種は様々だが、まったく違和感を感じなかった。

みんな人なつっこい。漢字の「人懐こい」まんまに、はじめて旅を共にするのに、彼らに懐かしさを感じる。モンゴル人の3人は特に、はじめてあったとは思えないない、知人にそっくりだった。

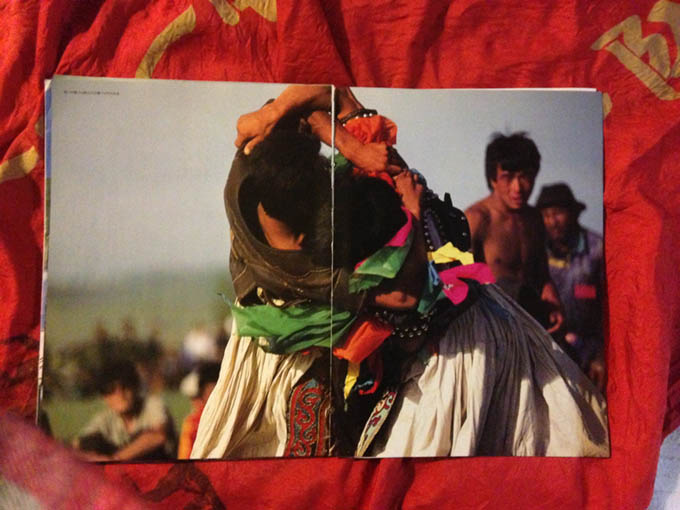

結婚式があるのを知り、その地を目指した。道なき道を太陽をナビに行くが、ついに迷ってしまった。

360度見渡せど、何もない。丘の上で立ち往生していると、どこからともなく白馬に乗った若武者然とした若者が現れた。訊けば、結婚式に行くという。彼に先導され、式場へ向かった。

たどり着くと、丘の麓に幾つもの大きなパオがたっていた。そこが、式場だった。

われわれは、そこでも歓迎され、一番大きなパオに招かれた。遠来の客人は手厚くもてなされる。ぼくが貴賓と見なされ、族長の隣に座らされた。

夕5時、大甕にはいった馬乳酒や羊料理が運び込まれた。

パオには30人ほどの、ほとんどモンゴル相撲の力士のようなマッチョな男たちが車座をくんでいた。

乾杯の儀がはじまった。銀製の杯に酒がつがれ、人差し指を酒につけ、その指を宙に掲げ、親指を支点にひと振り。まずは天に一滴捧ぐ。

次に、また指を杯に。おなじように、今度は地に向け、一滴、捧ぐ。

次は指を自分の額に、一滴、人に捧ぐ。

この儀を、貴賓はそこにいる対30数人と交わす。

ということは、強烈な馬乳酒を100杯近く飲んだことになり、傍で見ていた李も理恵も自分が死んでしまうのではないかと、恐ろしかったという。

凄まじい酔いだった。気がつくと、男たちがが唸って唱和している。

ウオーン、ウオーン、声をはりあげている。パオのなかは酒気が充満している。

全員トランス状態になっている。自分もトランスしているが、頭の一点だけは冴え冴えとして、事の成り行きを見ている。

幽体離脱のようだ。

唸声はとどまるところを知らず高まっていく。

と、彼らは族長の合図を受けたのか、ウワオーンと一斉に絶叫し、全員が同時に両手を宙に突き上げた!!

その瞬間、巨大な光の柱がパオ内に出現し、それがパオの頂の空気孔から飛び出し、天高く上昇していったのだ!!!

そこで、自分は気絶した。

翌朝、昨夜の光の柱が現実だったのか、幻覚だったのか、李に確かめると、李も見たという。恵理も見たという。

祝い事のとき、遊牧民は気を天に送り、天気に恵まれた良き日にする習わしがある、ということだった。

その翌日、李は草原に残るというので、自分と理恵だけがジープで、5、600キロ離れた赤峰市の駅に向かった。途中、川が氾濫していて、豪雨に襲われたことを知った。

その光景を見て、場合によっては、草原にまで襲来したかもしれない豪雨を、気を天に飛ばす儀式で防いだのか! と、まだ酔いが残る頭で悟った。

内モンゴルの草原は古代のままだった。

神話の世界に、人は生きていた。

モンゴルの帝王オゴダイ・ハーンは、この世で一番価値あるものは財産ではなく記憶である、という哲学に生きた。

中国旅行の記憶が、自分の記憶の核に像を重ねていった。

そして、このときの旅は李との出会いが人智を越えた数奇な運命のもとにあることを教えてくれた。

李も結婚式の儀における自分の酒量に畏怖の感情を抱き、共に旅をすることに、何か、特別な意味あいを感じはじめていた。