プロフィール★森永博志 (もりなが ひろし)

- TEXT:

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- Special

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

- 36

- 37

- 38

- 39

- 40

- 41

- 42

- 43

- 44

- 45

- 46

- 47

- 48

- 49

- 50

- 51

- 52

- 53

- 54

- 55

- 56

- 57

- 58

- 59

- 60

- 61

- 62

- 63

- 64

- 65

- 66

- 67

- 68

- 69

- 70

- 71

- 72

- 73

- 74

- 75

- 75-2

- 76

- 77

- 78

- 79

- 80

- 81

- 82

- 83

- 84

- 85

- 86

- 87

- 88

- 89

- 90

- 91

- 92

- 93

- 94

- 95

- 96

- 97

- 98

- 99

- 100

- 101

- 102

- special 2

- 103

- 104

- 105

- 106

- 107

- 108

- 109

- 110

- 111

- 112

- 113

- 114

- 115

- 116

- 117

- 118

- 119

- 120

- 121

- 122

- 123

- special 3

- 124

- 125

- 126

- 127

- 128

- 129

- 130

- 131

- 132

- 133

- 134

- 135

- 136

- 137

- 138

- 139

- 140

- 141

- 142

- 143

- 144

- 145

- 146

- 147

- 148

- 149

- 150

- 151

- 152

- 153

- 154

- 155

- 156

- 157

- 158

- 159

- 160

- 161

- 162

- 163

- 164

- 165

- 166

- 167

- 168

- 169

- 170

- 171

- 172

- 173

- 174

- 175

- 176

- 177

- 178

- 179

- 180

- 181

- 182

- 183

- 184

- 185

- 186

- 187

- 188

- 189

- 190

- 191

- 192

- 193

- 194

- 195

- 196

- 197

- 198

- special 4

- 200

- 201

- 202

- 203

- 204

- 205

- 206

- 207

- 208

- 209

- 210

- 211

- 212

- 213

- 214

- 215

- 216

- 217

- 218

- 219

- 220

- 221

- 222

- 223

- 224

- 225

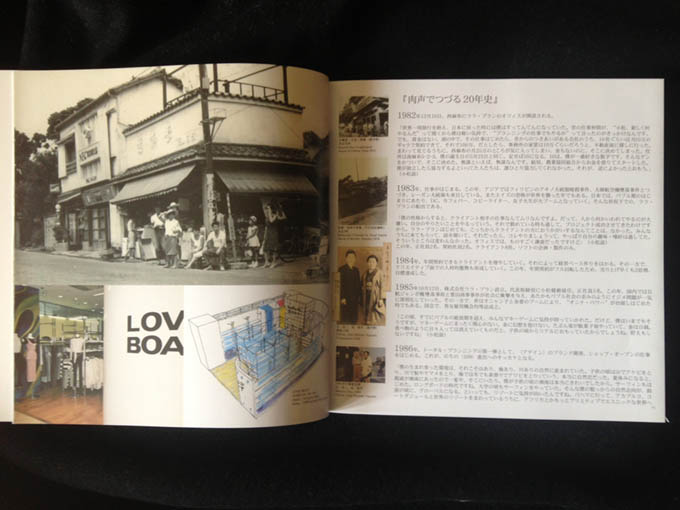

渋谷という街とのつきあいは、いまも渋谷区渋谷区1ー23ー23、キャット・ストリート・サウスに建つ〈ピンクドラゴン〉とのコラボがつづいているので、40数年になる。

はじめは南平台。19歳だった。小野洋子の現日本サイド代理人をつとめる浜田哲夫氏が主宰していたアップルハウスと堀内誠一氏が起業したアド・センターだった。フリーペーパーの編集、映画上映会、ロック・コンサート、広告制作の仕事をしていた。仕事のパートナーは、まだみんな駆け出しだった矢吹申彦氏、小暮徹さん、三浦憲治たち。

次は新宿のアングラ・ロック喫茶で出会った現代アートの作家であった吉田シゲル氏と興したオフィスで手がけた西武百貨店澁谷店のBE-IN。はっぴいえんどのアート・フィルム制作、バザール、吉田ルイコ展などをプロデュースした。

本格的に編集をはじめることになったインディ系出版社の編集部は桜ヶ丘にあった。その後、ぼくが『フォーライフ・マガジン』の編集長になったことにより、しばらく一丁目にあったフォーライフ・レコード通いがつづく。

このころ、一丁目に山崎氏たちのロックンロール・スナック〈シンガポール・ナイト〉と初の50sショップ〈クリームソーダ〉がオープン、彼らとのいまにいたる長きつきあいがはじまった。

その後、泉谷シゲルと明治通り沿いにワークショップをつくった。そこで渋谷を舞台に自主映画『拳銃殺陣師』を制作。ゼロックス・コピー機でアート・マガジンもつくった。

70年代は、そんな渋谷ライフだった。

1983年には〈ピンクドラゴン〉がオープンし、ほぼ毎日のように通った。〈ドラゴン・カフェ〉、〈カバラ〉、〈トシオ〉、〈ロッカビート・カフェ〉で山崎氏と会っていた。そんな日々からブラックキャッツ、『原宿ゴールドラッシュ』らが生まれた。

90年代も、その日々はつづいた。一丁目で、創作活動をつづけた。バンド、出版、映像を制作。中頃から渋谷の外れ青山トンネル近く〈バー青山〉も活動拠点になった。ここは60年代終わりに、山崎氏たちが〈ツイストNO1〉を営業していた地下空間だ。

〈バー青山〉では『オフ・オフ・アートスクール』を主宰した。このころ渋谷東に住み、100%日々の暮らしは渋谷をフィールドにしていた。

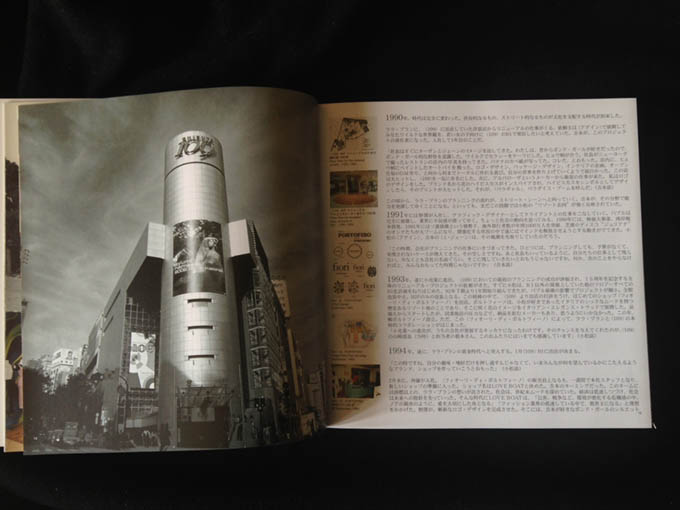

2000年代には渋谷のサブ・カルの発信元は繁華街の中心部になっていた。

2002年、渋谷の核心に触れる仕事の依頼がきた。

閑古鳥がないていた〈109〉を一晩でガールズ・ブランドのメッカにした会社があった。〈ララ・プラン〉というアパレル系の企画制作会社だ。自社経営のショツプを〈109〉内にオープンさせたところ、文字通り爆発的人気を獲得、店の名は〈ラブ・ボート〉。社会現象となったコギャル・ブームがここからはじまった。インバクトのあるストリート系ブランドだった。

〈クリームソーダ〉がボーイズ系最大のストリート・ブランドだとしたら、〈ラブ・ボート〉はガールズ系最大のストリート・ブランドと言えた。

不思議なことに、そのふたつのブランドの代表はともに北海道出身。山崎氏は赤平、〈ラブ・ボート〉のクリエイティブ・プロデューサーでチーフ・デザイナーの西藤さんは釧路出身。

で、〈ララ・プラン〉が創業20年目に社史を制作することになり、そのアート・ディレクターに着任していた横山忠正氏から編集の依頼があった。かつてないユニークなものにしたい。社史であると同時に時代の記録、人のドラマにもなるような。高いハードルが設定された。

向こうの代表は創業者の小松さんに西藤さん。最初は編集方針で激しくふたりとぶつかることも度々あったが、妥協はしなかった。

代表者たちや幹部だけでなく、カメラマンを兼ねた横山氏と真夏の猛暑のなか全国のショップから香港の支社まで取材でまわり、そこで働く女性たちにインタビューしていった。

最盛期にはおよそ800名近い若い女性が働き、その栄華は、離島の民宿の娘に「将来の夢は?」と聞くと、「渋谷に行って、ラブ・ボートて働くこと」と答えたくらい神話化されていた。

表紙の砂浜の写真は広島の厳島神社境内の海辺で撮った。ハートは横山氏の作品だ。横山氏はスネークマンショーの『急いで口で吸え』のアルバム・ジャケットにハイビスカスを描いた画家でもあった。

早朝〈109〉の前で100名以上の若い社員たちの群像写真をゲリラ的に撮影していたら、ヤクザにからまれるという一幕もあったが、社員の男連のなかには族の頭だった者もいて、難なく撃退した。

最終的には社史制作が変に熱気を持ち、会社あげての主要事業と化した。

結果、100頁ほどの本体がレコードの仕様のままにジャケットにおさまっているというポップな社史が完成した。

現在、会社は3・11の大打撃を受け、大手に吸収され、小松、西藤は拠点を海外に移し、東アジアにおいて新たなガールズ・ブランドの勃興を図るべく活動しつづけている。新しい会社名は〈ワン・プラス・ワン〉。近々、上海に一号店がオープンするらしい。