- TEXT:

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

TACHIKAWA“MICK”NAOKI

&

MORINAGA“MACKENZIE”HIROSHI’S

CLUB SHANGRILA 34

2015年2月16日収録

@品川ー京都間新幹線車中

TACHIKAWA“MICK”NAOKI

&

MORINAGA“MACKENZIE”HIROSHI’S

CLUB SHANGRILA 34

2015年2月16日収録

@品川ー京都間新幹線車中

10歳のころであったか、まだ試走中の新幹線に乗った記憶がある。

目標の速度に、遂に速度計の針が達した瞬間、車内に関係者の歓声が沸き起った。

それは、自分の原体験のひとつだ。

その時以来、新幹線は車体は流線型へとシェイプアップし、疾走し続ける。

Mと所用があって、新幹線で京都へと向かっている。

疾走する空間の中での会話は、言葉さえも、走っていく。

走り去っていく。

東海道道中疾走篇!

M’: (森永) 近所にニューハーフのバーができたって聞いたんで、この間、行ったんです。そしたら、ディバインみたいなママがいて、めちゃくちゃ面白かった!

M(立川) : デブなんだ?

M’: デブ! 丸の内の〈来夢来人〉のことも知ってた。

M : 何処にあるの? 芝浦?

M’: 三田の路地裏、路面店。三田にはじめてですね、慶応大学の町に、ニューハーフ・バー! 怪しいの。創業90年だかの中華屋の並び。

M : ひとり? (iPhoneの写真を、Mに見せ)

M’: これがママ! ひとり。やっぱ、反市民的ワールドっていいですね。オッパイ、シリコンじゃなくて、ホルモン注射です。いま、健全なものとか、健康なものって、逆に怖い! 赤坂の中国人クラブも行ったけど、官僚みたいな日本人のオッサンで満員だったな。やっぱ、チャイナ・ガールはスタイルも顔も抜群!

M : 前に、知り合いが新宿歌舞伎町根城にしてるスネーク・ヘッドの連中と親しくしてたんで、そいつらがやってるクラブに行ったんだよ。凄かった! (同行してる田中氏より、寿司折りがまわってくる。食べながら)

M’: この間いっしょに見に行った『ミュータント・タートルズ』は面白かったですね。豊洲シネマでね、初4DX体験! でも、あれ、ぼくらの世代で、孫も連れずに見に行くなんて、ぼくらだけでしょ!

M : いないよ。4Dでやってることさえ、知らないんじゃない。3Dは、もう、フツーですよ。4DXだと豊洲か平和島。そこまで出かけていかなければ、体験できないことがいま面白いよ。

M’: 今月は、バンドマンみたいに全国出かけっぱなし。昨日まで、福島で猪苗代、南相馬、白河、車で走り回ってて、で、今日は京都でしょ。明日は福井の敦賀に気比神社の人に会いに行くんです。

M : ホント、最近のマッケン、凄いわ!

M’: ぼくら若いころ、京都がフィーバーしてたじゃないですか。東京よりも、ヒッピーの本場で。あのころ、ミック、京都に行ってた?

M : 行ってた。ヒッチハイクでよく行ってた。ヒッチハイクは、すごく面白かった。あのころ、移動はヒッチハイクだよね。マッケンの自伝にも書いてたけど、よく、乗せてくれたよね。

M’: 必ず乗せてくれた。

M : 東名高速の入り口で、手をあげればね。定期バスみたいに、乗れた。

M’: あのころ、ぼくら、『オン・ザ・ロード』の影響が確実にあったね。そういえば、一昨日、シーナが亡くなりましたね。

M : 去年の長野のロック・フェスのときも、体調、相当悪化してたんだよ。

M’: 出演した?

M : ぼくらの前日で、やんなかったらしい。

M’: ミックはシーナ&ロケッツとは仕事してた?

M : フェスっぽいことはやったけど、レコーディングに関わってはいない。

M’: デビューはアルファで、細野(晴臣)さん、プロデュースですよね。だから、ニュー・ウェイブっぼかった。この間、カルメン・マキ&オズのマネジャーで作詞してた加治木さんとトークしたんです。

M : ダディ竹千代だ!

M’: そう。ダディ竹千代と東京おとぼけキャッツ。70年代の終わりにはRCより人気あって、オールナイト・ニッポンでは北野 武よりも人気あった。

M : そう?

M’: ボカスカジャンの元ネタですね。それで、オールナイト・ニッポンでピンク・フロイドかけたら大問題になったと言ってた。

M : なんで?

M’: 曲、長すぎて。

M : それも、せこい話だね。最初にピンク・フロイドやったのニッポン放送だったのに。箱根のアフローディアのとき、司会、糸居五郎さんだよ。

M’: あの時代、PAも照明も遅れてたのに、よく、ピンク・フロイドのコンサートやれましたね。

M : そうだよね。考えてみたら、ぼくの仕事史とかぶるんだけど、ニッポン放送が1970年の12月にジョン・メイオール呼んだのがロック・カーニバルの一回目。二回目がB・B・キング。三回目がフリーだったかな。その流れでニッポン放送がピンク・フロイドやることになったんだろうね。

M’: ロック・カーニバルでは、ミックがプロデュース?

M : 演出と美術。

M’: 呼び屋は、どこ?

M : ニッポン放送とキョードー東京。でも、いまふりかえるとかなり記憶は朧だけど、ピンク・フロイドはユニバーサルだったかな。全部がキョードーというわけじゃなくて。ユニバーサルって、呼び屋ね。

M’: やはり、戦後の進駐軍文化の流れで?

M : そう。興行師ね。

M’: 『東京アンダーワールド』の世界?

M : 横山さんという人が社長でね。

しばし、昼食の寿司折りを食す。会話、再開。急にM、饒舌になる。

M : この前ね、テレビで玉三郎さんのドキュメンタリー、見てね。二時間。偶然見たんだけどさ。佐渡で鼓童の指導してるのと、今までの人生と、新しいストリート・ダンスのグループを演出する、その稽古のシーンで構成されてて、で、最後にでてきたのが、いまNHKが玉三郎さんの芸の、それが作られていくプロセスを映像記録している。それで、玉三郎さん曰く「むかしは歌舞伎は伝承芸だった」と。どういうことかというと、例えば、マッケンが第九世森永博志だとするじゃない。その森永の芸を覚えようと思ったら、森永の弟子がいて、一番弟子、二番弟子といる。最初は二番弟子からいろんなこと教わる。で、学んで、あるレベルになったら、一番弟子のところに行って教えてもらう。そうやって段階踏んで、あがっていくんだけど、いまは芸を教えてくれる人がいない。自分には弟子がいないんで、自分がしっかりしているうちに全部映像に記録しておきたい。それで、凄いのは芝居のなかで茶釜でご飯を炊くシーンがあるとすると、どうやって、炊くか? その所作を全部撮ってるんだよ。

M’: はあ~・・

M : それで、茶室でそれをやるっていうときに、茶器は何を選ぶか。それも重要なんです、と。それを映像記録している。それで凄いと感動したのは、「自分は綺麗なものとか耽美的なものが好きなんです」と玉三郎さんが言うと、「それは芸の勉強のために見るんですか?」と聞かれ、こう答えてた。(声を模写し)「ちがいます。わたしはただそれが好きなんです。くだらないもの、だらしないものを見る気もしません。見たくありません。そう、綺麗に作られたものは、わたしの食べ物なんです」と言うのを聞いて、いやぁ、改めて凄い! それで、ストリート・ダンサーの指導をしているときに、彼らはそれまで打ち込みで踊ってたのを、ストラヴィンスキーの『春の祭典』で踊ったら、どうなるか? というわけ。それで、練習中に玉三郎さんがダンサーに、いま、あなた、顔で楽しいとやってたでしょう。楽しいというのは体全体で表現するもので、顔で作るものじゃない。悲しいも同じです、と言うわけ。

M’: もう、世阿弥。

M : 玉三郎さんが佐渡に行ったとき、どう、自然を感じたか。ぼくらもよく言ってるけど、夜、闇の濃さに感じる。それは、東京にいたらわからない。

M’: でも、あれですよね。玉三郎さんといったら、篠山紀信さんのあの女形の写真の印象が強烈で、玉三郎さんの内面まで想像がいかなかった。あまり、発言しなかった人だし。

M : だからみんな勘違いしてるんだよ。あの綺麗さはいま言ったようなものを背景として生まれてきてるから不滅なんですよ。

M’: 今後、ルネサンスじゃないけど美が大きなテーマになる気がするな。桜に対する永遠の感情みたいに、美には力があるんです。経済性や合理性より美が生活の中心に復活するんじゃないですか。

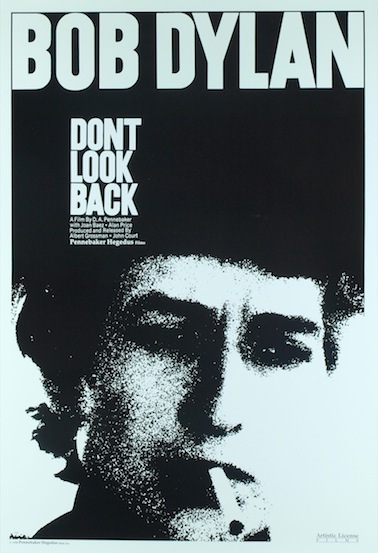

M : 昨日はね、立川のシネマ2で、ディランの新作が出たんで、菅野ヘッケルさんをトークのゲストにまねいて、『ドント・ルック・バック』上映して、映画館でディランを聴く会をやったのね。

M’: 『ドント・ルック・バック』は、いま見ても凄い。しかも、映画館で!

M : で、ヘッケルとのトークでわかったけど、新作、すべて一発録り!

M’: 『テンペスト』も凄かった!ワン・フレーズを繰り返してるだけで音楽になっちゃってた! じゃ、メンバーは『テンペスト』と同じ?

M : そう。あそこから5人、メンバー同じ。ペダル・スチールとかね。

M’: なんていうタイトルなの?

M : 『シャドウズ・イン・ザ・ナイト』。一曲目がシナトラの『アイム・ア・フール・トゥ・ウォント・ユー』なんだよ。シナトラ・トリビュートとは銘うってはないけど、シナトラが歌ってた曲ばかり。『枯葉』も。

M’: 近藤さんのスタンダードのカバー集も、いいよね。

M : そうだね。有名な曲ばかりで。それで、ディランのは曲順も録音した順に並べたんだって。

M’: それは凄い。オートマチック!

M : それで自分のブースから他のメンバーのマイクが見えるのが嫌なんで、自分のマイクしか見えないセッティングで吹き込んだ。

M’: ディランらしい。

M : それで、いま、カバーって流行ってるじゃない。それって、みんなオーケストラとかビッグ・バンドでやるじゃない。でも、そのやり方だと、曲の本質を見失ってしまうことになる。と、ディランは考えて、歌詞とメロディーの大切さを伝えるために、あえてバンドで一発録りにした。自分は、カバーによって覆い隠されてしまった歌を、カバーを外してカバーした、とダブルミーニングで言っていて、凄いよね。

M’: いままでディランはカバー、やってない?

M : 『ナッシュビル・スカイライン』はあったけど、全曲スタンダードははじめて。

それでね、元々、ディランはウィリー・ネルソンが『スターダスト』やったじゃない。

それ聴いて、ディランは自分もカバー・アルバムを作りたいとレコード会社に言ったら、そんなもの売れないからダメだと言われて諦めた。それが、ようやく作れた。ウィリー・ネルソンの新作も全曲カバーなんですよ。ジャンゴ・ラインハルトの『ヌアージュ』もやってる。あとベット・ミドラーのアルバムもカバー。それもガールズ・グループのヒット曲で頭はロネッツの『ビー・マイ・ベイビー』ですよ。わかりやすい。

M’: みんな今なんでカバーなの?

M : 自分が若いころラジオやレコードに合わせてうたってた歌を、自分がやってみたいと思ったんだろうね。だって、本当に、いい曲、多い。最近ふとまた観たウディ・アレンのドキュメンタリー映画『ワイルド・マン・ブルース』で、ウディが言ってたんだけど、ラジオからビリー・ホリディの歌が流れてきた時代だからさ。

M : なるほど。それも、ルーツ・ミュージックまで遡らないで、50年代、60年代あたりのポピュラーもの?

M : だいたい60年代ものだね。

M’: それがいま一番面白いのかも。オリジナル作るより。ポップアートですよ。小説は古典の現代訳はあっても、『老人と海』をカバーするなんてないですもんね。

M : 小説のカバーやったら面白いかもね。

M’: 梶井基次郎の『檸檬』なんてね。

M : 時代背景変えて。ふたりでやろうか!

M’: やってみましょう。坂口安吾の『風博士』とか。そういえば、最近、ポール・オースターと南ア生まれのJMクッツェーの往復書簡集読みました。これが、めちゃくちゃ面白かった。ポール・オースターの小説って「偶然」が大きなテーマになってるじゃないですか。

M : なってる。

M’: それで、ポールがカンヌ映画祭のパーティに出席したら、そこにハリウッド・スターのチャールトン・ヘストンがいて、初対面で雑談するんです。ヘストンはポールが何者か知らない。そのころ、ポールは『スモーク』の脚本書いて、そのあとウェイン・ワンと『ブルー・イン・ザ・フェイス』、自分が監督して『ルル・オン・ザ・ブリッジ』撮った映画人だったんですね。

それで、カンヌの数日後、ポールは出版社の依頼でカナダで開催中のブック・フェアに行ったんです。そこのライフル協会のブースにヘストンがいてサインしてたんです。そのとき、ポールはヘストンの右翼的なところが嫌いで声をかけなかった。その数日後、ニューヨークのホテルのロビーで宿泊中の友人がエレベーターで降りてくるのを待っていると、エレベーターからヘストンが出てきて、そのとき、ヘストンから、あのときカンヌで、と声をかけられて、立ち話する。そのエピソードをクッツェーあてに書いて、最後に、こんな偶然がつづく不思議なことって人生に起こるのだろうか? と。最近、小説より、そういう事実もののが面白くて。あれも面白かったな。山田宏一の対談がはいってた金井美恵子の『映画、柔らかい肌』も。

M : あれは、面白い。

M’: あの人は、ぼくらが好きなニュー・シネマ系の映画を毛嫌いしていて、アル・パチーノ、デ・ニーロ、ニコルソンのことけちょんけちょんにやっつけてるんです。『ガルシアの首』なんて切り捨てて、ロバート・アルトマンは評価してる。

M : ジェラール・フィリプとか好きなんだろ。

M’: 一番好きななのはジョン・ウェインです! 監督はジョン・フォード! 山田宏一さんとの対談は必読ものですね。

M : 金井さんより若いけど、中野翠さんもいいよね。

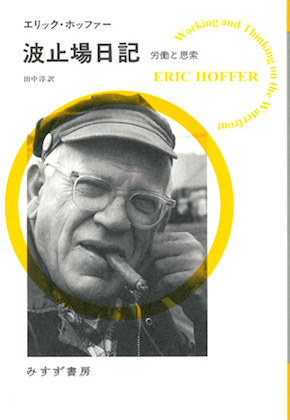

M’: そうですね。あと、復刻ものですが、エリック・フォッファーの『波止場日記』も傑作ですね。50年代の終わりに書かれたもので、読むといまでも世界観が変わります。あと、マルグリット・デュラスのインタビュー集も面白かった!

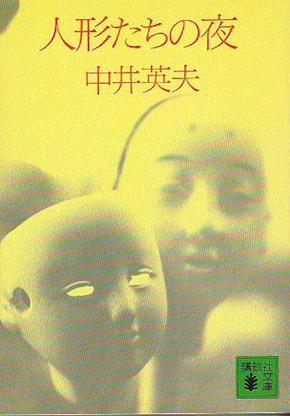

M : 意外と面白かったのは、いまはぼくらが20代のころに夢中になったような文学ってでてこないから、この間、本棚見たら、これ読んでるかなと思って手にとったのが中井英夫の本。

M’: って、『虚無への供物』?

M : 『人形たちの夜』。あと、安部公房の『密会』。それ、ちゃんと文学してるんだよ。ちゃんとロックだったり、ちゃんと映画だったりの時代の文学だよ。

M’: 新鮮?

M : 新鮮! テンションがぜんぜん違うよ。

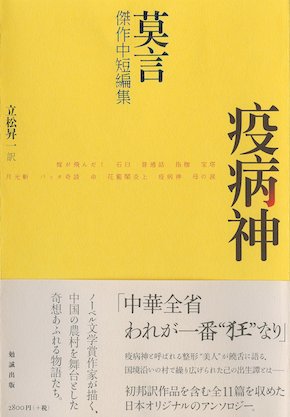

M’: そうなんだよな。最近のは、もう読み物だよね。文学じゃない。でもさ、この間、2007年だかにノーベル文学賞受賞した中国人の作家の莫言の『疫病神』読んだら、これは文学の真髄いってた。それ、解説に「幻覚的リアリズムによって、民話、歴史、現代を融合させた」とあって、これですよ、やりたいのは。で、舞台は文革時代の農村。すべてが奇怪!

M : 文革の話だと、チャン・イーモウの新作の『妻への家路』、スピルバーグが号泣したっていう。コン・リーが老け役やっててね・・・(と、Mはストーリーを丁寧に語っていく。余程、印象が深く残ったのだろう)

M’: チャン・イーモウの『赤いコーリャン』は莫言の原作だ。あと、『至福のとき』も。『故郷の香り』も、莫言だ。でも、考えてみると、文革は政策的には大失敗だったけど、芸術面においてはいまも主題になる遺産だと思うんです。若いとき文革を経験した中国人といまでもつきあってますが、歴史が匂う。それに、人間を深いところで見てる。

M : これはアメリカでの話だけれど、大統領選挙があったとき、ロスに仕事で長く滞在してて、カーターのときね。それで向こうに『WET』という雑誌があって、そこの女の子と仲良しになって、よく一緒に食事したり、遊んだり。で、選挙の投票日のことはよく覚えているんだけど、ベニス・ビーチの〈ウエスト・ビーチ・カフェ〉に、その子といてね。

M’: カーターが勝ったんですね。

M : そう。カーターはリベラル派じゃない。それで、カフェも、そのニュースで客が盛り上がっていて、ぼくがその子に「カーター、勝って、よかったね」と言ったら、彼女は「違うよ」と言うのよ。

M’: どういうこと?

M : 一般大衆にとってはいいかもしれない。でも、クリエーターにとっては、なんでも自由になってしまうと、ポテンシャルが低下する、と。ポルノだって、解禁してしまったら、もう、そこにはエロティチシズムなんてなくなって、ただ露出だけ。ヘアー解禁前までは、エロティチシズムをどう表現するか、すごくクリエイティブだったけど、と言うわけですよ。

M’: そういう意味では、ロックも、ベトナム戦争があったから、意識の変革がミュージシャンにもあって、表現も、それこそジミヘンがウッドストックでアメリカ国歌と戦闘機の爆撃音をミックスしたみたいな。ベトナム戦争なかったら、ずっとポップスのままだったかも。バーズあたりからかな。フォーク・ロックは革新的だった。

M : バーズの『ミスター・タンブリン・マン』と『霧の8マイル』と、あと『ターン・ターン・ターン』だね。バーズは、凄かった。

M’: フォーク・ロックはミック・ジャガーみたいにショー・ダンサーの振りも、マイク振り回さなくても、ギター壊さなくても、クールに演奏し、うたってればいいんだもん。女の子がキャアキャア騒ぐわけでもないし。みんな仙人みたいに髭はやしちゃって。グラハム・ナッシュなんて、元ホリーズですよ。

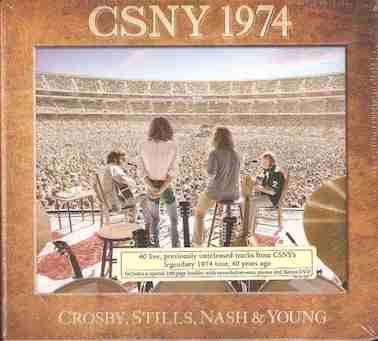

M : そうだよ、デビッド・クロスビーも。CSNYの1974年の再結成ツアーのときのがCD3枚、DVD一枚、184Pのフルカラーのブックレットがついて7000円だよ。もちろん聴いて凄いとおもったんだけど・・・

新幹線は名古屋を通過し疾走しつづける。

からだの奥底に10歳のときに体験した驚異的速度の衝撃がいまなお疼いている。

Mのトークも疾走しつづける。

M : ・・・5、6曲入りの演奏シーンの映像見ると、彼ら4人とも、ギターとキーボードできるんだよ。だから、バックはドラムとベースとバーカッションしかいない。で、凄いのはニール・ヤングとデビッド・クロスビーがギター弾いて、グラハム・ナッシュが ハーモニーをつけ、スティーブン・スティルスがピアノ弾いてやってる曲があるかと思えば、グラハム・ナッシュがオルガン弾いて、スティーブン・スティルスとニール・ヤングがふたりともリード・ギターで、デビッド・クロスビーがリズム・ギターやってる曲もある。あれは『ロング・タイム・ゴーン』一曲聴くだけでも、7000円の価値がある。

M’: 彼らは元々、日本でいえば、GSみたいなポップなバンドのメンバーなのに、なんで、あそこまで進化を遂げたか。

M : 凄いよね!

M’: あの進化は驚異です。意識の変化が、いかに凄いことか。

M : デビッド・クロスビーのソロとかも凄いよ。

M’: スティーブン・スティルスのマナサスも、好きだったな。

M : それで、ブックレット読んだら、グラハム・ナッシュが言ってるんだけど、自分たちは、解散と再結成を繰り返してるように批評されているけど、実は違うんだ、と。結成したときから、シンガー・ソング・ライターの勉強ユニットみたいなバンドだった。だから、4人揃ってやるときもあれば、3人でやるときも、ふたりのときもある。誰かのアルバムに誰かが参加することもある。それをまわり仲違いしてるって曲解してるって。それ、名言だよ。

M’: ブリティッシュ・ロッカーでは、ジョージ・ハリスンが、見事にアイドルからの脱出を図りましたよね。バングラデシュのコンサートをやって。

M : ポールが一番ダメだね。いまだに、ダメだね。やっぱり、ウィングスのときだけですよ。

M’: ジョージはハワイのマウイ島のハナに別荘があったからね。やっぱり、黒人系のブルースと白人系のカントリーの大きな流れがあって、それを見事に融合させたのはストーンズなんでしょうね。

M : カントリーとブルースを融合させた『メモリー・モーテル』とか『ワイルド・ホーシズ』とか、名曲ですよ。じゃ、京都で、今夜、〈GEAR〉行って、ストーンズ、聴こう。また、ディランの話だけど、グラミー賞の二日前に、グラミーも認めている音楽賞をディランが受賞したんだよ。これも、昨日、ヘッケルから聞いた話なんだけど。それで、普通はそういうときのスピーチって、誰々に感謝と名前をあげていって、長くても10分。ところが、ディランはそこで40分も話続けた。それ、ソニー・ミュージックのサイトに全文のってるらしいよ、翻訳されて。

M’: それで、どんな発言してんですか?

岐阜のあたりは雪景色になっている。

走り去る冬景色を見ながら、突然、ディランの言葉が蘇るーーわたし自身にとっても、歌は軽い娯楽ではなく、もっと重要なものだった。歌とは、異なる現実の認識へ、異なる国、自由で公平な国へ、導いてくれる道標だった。

M : これは、ディラン特有のユーモアだけど、批評家たちは、自分の声をダーク過ぎるとみとめないが、じゃあ、トム・ウエイツの声は、どうなんだ。何も言わないじゃないか。それで、自分に対しては、うたってないじゃないかと批評するけど、なぜレナード・コーエンには、そう言わないんだ。そんな調子で40分語ったスピーチが反響を呼んでいるんだよ。

M’: スピーチ、大事ですね。

M : ディランってワイナリー、持ってるんだよ。それ、〈成城石井〉のネットだけで売ってるんだって。

M’: ディランは絵も売ってて、けっこう安い。

M : あと、門扉のデザインもやってるんだって。

M’: 楽しそうな人生ですね。ワイナリーは、コッポラも持ってますね。

M : コッポラのところは、いま、娘がワイナリーやってるんだよ。

M’: ソフィア?

M : そう。

M’: ソフィア・コッポラの、あの高校生たちの窃盗団の映画はめちゃくちゃ面白かったね。編集が凄い!

M : 最高だったね。でも、あれ、当たんなかった。興収、ぜんぜんダメだった。『ジャージー・ボーイ』も当たんなかったらしいよ。

M’: なんか、よく、わかんない世の中ですね。

M : 昨日の夕刊でいいなとおもった記事があってね。アンケートの結果、10代はネットよりリアル書店が好きな子が83%! 40代、50代、60代よりも、10代の方が書店に行ってる。まぁ、クレジット・カード使えないからという理由はあったとしても、本を求めて書店に行く行為は凄くいい。

M’: アメリカの最近の若い人たちの傾向は、昔のCDをマスターといって買い求めてるらしい。

M : グラミー賞でプレゼンデーターをつとめたプリンスが舞台で「みんなアルバムっていう言葉を覚えているかい?」と発言して、それが、けっこう話題になってるんだよ。

M’: 実は、回帰的な現象って、けっこうあって、ウエスト・コーストの若いコンピュータ・エイジたちは、油絵を描いているんだって。新しいものを求めなくなってきた。ロカビリーとビンテージの古着のフェスも何万人も世界から集まってくるみたいだし。日本は、どうしても、流行で一辺倒になってしまってね。メディアのせいですね・・・

語り尽きず。

京都着。河原町のシティ・ホテルにチェックインするも、チェックイン・カウンターの業務がトンチンカンで手間取る。

いまや、何処もかしこも臨時社員を雇用しているのでマニュアル以外の事態には臨機応変に対応できず、田中氏が怒鳴りつけると、マネジャーが血相変えてでてきて平謝りのあげく、部屋をグレードアップしてくれた。

さっそく、所用先の、世界的和紙作家・堀木エリ子さんのショールームを御池通高倉西入綿屋町に訪ね、スクリーン状の作品を総務室長の細尾さんの解説付きで鑑賞したあと、オフィスを見せてもらった。

和テイストも微妙なミニマリズムのセンスでレイアウトされたモダーンな空間美に感服する。

夜、「味だけでなく、すべての佇まい含め、日本で一番の割烹!」とMが太鼓判を押す〈多幸金〉を、深い闇に包まれた路地を歩いて、土手町丸太町下ル駒之町に訪ねる。

オリンピック前の北京に通じる古都の闇だ。

情緒というより、情念のようなものが気配として蠢いている。

店内は綺麗な、それこそ、玉三郎の発言を想い起こさせる「綺麗」さが、店主の仕事に対する日々の心構えを物語り、Mの称賛を解する。

カウンターに座り、「ぼくは、お店で、自分の名刺を渡したことがないんだけど、ここだけは初めて来た日、名刺、渡したんだ」とMが語る、その陶酔した美味が目の前に現れる。

人が生きるとは出会いである。

美味とも出会いである。

美味は忘れがたい時間を体に記憶させる。

それはまぎれもなく快楽である。

一生のうちで、何度、その出会いがあるか。

出歩かなければ、その出会いはない。

味だけでなく、その量が、かつてないほどの五臓六腑を完璧に満たす采配だった。

食を通して、店主の人間性に触れ、ぼくは、大阪法善寺横丁〈みかさ〉の今は亡き大将を思い浮かべ、そのことをMに言うと、「似てる」と答えるのだった。

陶然とした気分のまま、烏丸通り仏光寺西入ル釘隠町のバー〈GEAR〉に足を運ぶ。

幕末さえも想わす闇に包まれた路地裏の奥に、鮮烈な印象で、ポスターがはられていたが、これもかつてのロックの聖都・京都らしい。

暗い店内で、ディランの『シャドウ・イン・ザ・ナイト』を全曲聴く。

ディランの声は「綺麗」とは言えないが、音楽に一生を懸けるアメリカ人の長い旅路を想わせ、いまも、ディランは先導者だ。

翌日、Mと別れ、冷たい冬の雨降る京都から高速で敦賀へ向かった。

昨日のMディレクションの京都の快楽的余韻が、脳宮にわきあがってくるディランの歌とともに猛吹雪の中で増幅されてゆく。