- TEXT:

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

TACHIKAWA“MICK”NAOKI

&

MORINAGA“MACKENZIE”HIROSHI’S

CLUB SHANGRILA 18

2013/8/21収録

@にんにくや(恵比寿)

今月もまた沖縄に渡り、連日の琉球式酒宴に享楽し、帰京した日に元〈AMRTA〉オーナーだった安部讃平の逝去をメールで知った。

〈AMRTA〉は禁酒法時代のシカゴの秘密酒場を想わせるアンダーグラウンド・バー。西麻布にあった。

このCSの最初の単行本『シャングリラの予言』の出版記念パーティーの2次会会場に使わせてもらった。そのとき、大口広司がバンド・リーダーだったウォッカコリンズ(メンバーはムッシュことかまやつひろし、加部正義、篠原信彦)が出演してくれた。

もう20年も前のことだ。

Mの単行本『父から子へ伝えるロック100』の出版記念パーティーも〈AMRTA〉が会場だった。ジーナがピンク・フロイドをBGMにエロティックなポールダンスを披露した。

ぼくの絵画展『ELVIS ON AMRTA』も開催した。

その〈AMRTA〉はすでに2年前に閉店していた。オーナーの讃平はそれ以降、ずっとガンと闘っていたが、2013年8月14日絶命した。

MとCSで会う約束をした8月21日、午前中、讃平の告別式に出席し弔辞を読んだ。午後、喪服から夏服に着替え仕事を片付け、恵比寿へ向かった。

6時。恵比寿駅前、地下鉄の地上出入り口で待ってると、自分と同じようなショートパンツ姿のMが現れ、歩いて〈にんにくや〉へ向かった。

途中、インディペンデント系のレストラン・バー、カフェ、ショップが軒を連ねる夜景に、「グリニッチ・ヴィレッジみたいだね」(M)と印象を口にした。

8月いっぱいで25年つづいた歴史に終止符をうつという〈にんにくや〉で真夏のCSトークをはじめた。

M(立川直樹) :今月で終わっちゃうんだ?

M’(森永博志) :店はつづくけど、〈にんにくや〉はやめるんですね。

M : 凄くいい店だね。何がいいかって、張り紙がひとつもないのがいい。いまさ、どこの店も張り紙だらけじゃない。

M’: 家具もオーナーの遠藤さんが自らバリやタイで買いつけてきたもので、センスいい。

M : いいね。

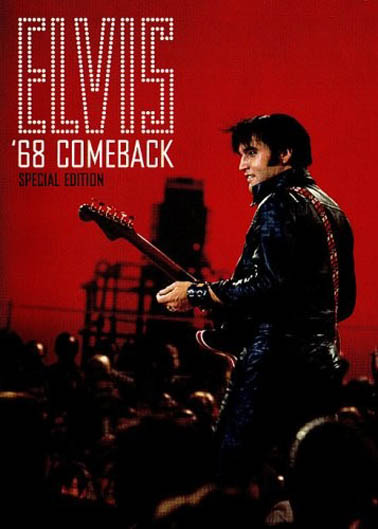

M’: ところで、今度、立川の〈シネマシティ〉で『ELVIS ON STAGE』やるでしょ。

M : 一般公開は10月だけど、その前に特別試写会やるのね。

M’: それは、いままでの『ELVIS ON STAGE』と違うの?

M : 今回、字幕いれてないんだ。

M’: あえて?

M : いれないと、凄くリアルに感じる。いままでの音楽物のドキュメンタリーってすべて字幕って入ってたじゃない。でも、ストーリーがあるわけでもなく会話もシンプルだからなくてもいいと思ってね。リハーサルのシーンなんて凄くリアルだよ。

M’: エルヴィスが何歳のとき?

M : 35歳だよ。その時,1970年の公開だったから、ツェッペリンやピンク・フロイド聴いてたぼくらには、いまさらエルヴィスはないだろうっていうのが正直な気持ちだったじゃない。

M’: でもさ、1968年には「COME BACK SPECIAL」っていうTVのスタジオ・ライブで復活してたんだよね。イギリスでは人気あって、その影響でグラム・ロックの流れが生まれたんですね。エルヴィスはグラムだよね。

M : 『ELVIS ON STAGE』のエンジニアはブルース・ボトニックだよ。

M’: フィルムを〈シネマシティ〉が買っちゃたんだ?

M : 買ったの。劇場上映権が切れてたから。いくらって聞いたら、権利を持ってビジネスするとそんなに高くないって判断ができる数字だった。で、川手さん(シネマシティ代表)に言ったら、川手さん、エルヴィス好きだったんで、じゃ、買っちゃおうって。夢の映画館のオーナーらしいよね。

M’: ぼくもいまドキュメンタリー制作してんですけど、中でどうしてもエルヴィスの『ハートブレイク・ホテル』を使うことになって、いくらかなって調べてもらったら案外安かった。

M : 高いのもあるけどね。

M’: ところで、今月も沖縄に行ってたんです。で、帰ってきてね、南国気分にしたってるとき、ラジオから流れてきたデイブ・メイソンを聴いたんです。めちゃくちゃいい。ココナッツ・・・なんでしたっけ?

M : 『スプリット・ココナッツ』だろ。

M’: そうそう。70年代には毎日夏に聴いてたけど、いま聴いてもぜんぜんいい。ほかに10ccの『ブラディ・ツーリスト』とか。もろのトロピカルじゃなくて。

M : トロピカルっていうか、西洋的エキゾチックだね。

M’: そうそう、ちょっと嘘っぽい。

M : バハマとか。

M’: あんまりリアルじゃなくて。ロックが南国へむかったのは70年代が最初かな? エリック・クラプトンかな?

M : そうね。ボブ・マーリーの曲、リメイクしたりね。

M’: ミックは、そのころ、トロピカルものにはまった?

M : ぼくはそうでもない。あとからだね。(ここで注文した料理が運ばれてきた)

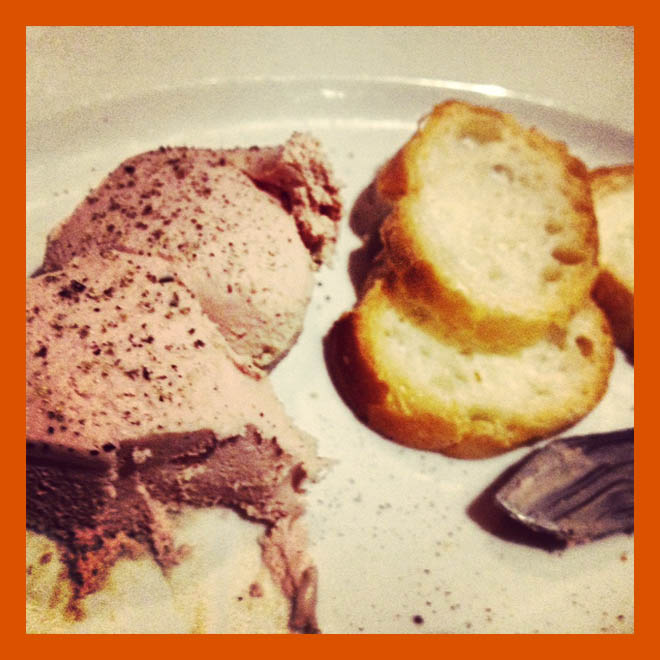

M : (内臓の煮込みを食べ)これ美味しいなぁ。こういうプリミティブな料理を出す店ってだんだんなくなってきた。みんな表面的な華美なものを求めすぎる。

M’: これ、ソウル・フードですね。で、トロピカルものは、どのあたりから?

M : やっぱりボブ・マーリーだね。前も話したけど、76年にロスでライブを見た。その時、何か別の世界から降臨した感じがした。あのころ、みんな、ステージの照明やセットを凄くつくりこんでた時代なんだよ。でも、ボブ・マーリーはなんの演出もなく、実にナチュラルだった。

M’: 1976年でしょ。そのときぼくもロスにいて、ボブ・マーリーの人気凄かった。カリブからの黒い嵐っていうような騒ぎだった。

M : 76年って、パンクが出てきた年なんだよ。パンクの気持ちはわかるけど。

M’: イギリス経済はどん底だったから。まさにNO FUTURE!

M : そう、気持ちはわかる。だけど音楽的にはまったく、ぼくはコミットできなかった。

M’: じゃぁ、ミックはパンクよりボブ・マーリーだったんだ?

M : そう。ロスで見たとき、『EXODUS』がレコードのテンポよりぜんぜんおそい。そのおそいっていうのが凄くカッコよかった。

M’: じゃぁ、レコーディングのとき、テンポを早くしていた?

M : そんなことはないと思う。

M’: ラジオで流すように、ちょっとポップにしていたとか?

M : それも考えられないことはないけど、ボブ・マーリーのプロデュサーはクリス・ブラックウェルだからね、いじってはいないよ。

M’: アイランド・レコードですね。

M : でも、ほんとに凄いグルーブだった。それでなかなか歌い出さない。ウェイラーズって音数が少なかったじゃない。

M’: もう、最小限ですね。

M : それが、あの時代にパンクとか、行き場をなくしはじめたプログレとか。

M’: 頽廃しきったイーグルスとか。

M : そう。そんなときボブ・マーリーは、ちょっと楽園の扉があいた感じがした。

M’: ミックは、そのころ、バハマとかに仕事で行ってた?コンパスポイント・スタジオとか?

M : そのあとだね。加藤(和彦)君とマイアミのスタジオには行ったね。

M’: それ誰のレコーディング?

M : 大空はるみ。

M’: でね、今日話したいと思っていたのは、ロックがこの地上の未知なる世界へとぼくらを導いてくれた。たとえば、ぼくらがインドに関心を持ったのはビートルズの影響でしょ。決して小田実なんかじゃない。あと、ストーンズが北アフリカに行ったりとか。

M : ブライアン・ジョーンズがタンジールに行ったんだよね。

M’: 70年代になると、レゲエでジャマイカを知った。コンディション・グリーンや紫で沖縄を知った。

M : この前も話したけど、ぼくにとってロックはガイドっていうか、いつもちょっと時代の先のところにロックンロールってあったんだ。たとえば、ニューオリンズだってドクター・ジョンやディランがレコーディングしたっていうので関心を持った。やっぱり映画より音楽の触媒力のほうが強いね。

M’: テキサスだって、ジョニー・ウィンターですよね。

M : そうそう。

M’: だから、ロックって、世界地図だった。その後のワールド・ミュージックも含めて。

M : 結局、ぼくは思うんだけど、ライナーノーツを書いたり、取材に出かけたり、音楽評論家という肩書きの仕事も随分した。でも、ほとんどの評論家の人や雑誌社の人は、取材っていってもレコード会社がセッティングした条件内でやるだけでね、自分の興味でその土地を歩くってことをしなかったと思う。

M’: それは音楽だけじゃなくて、ぼくらの仕事もそうだった。

M : だから、マッケンみたく行動する編集者なんていないんだよ。たぶん、ぼくらはみんなとぜんぜん違ってたから、いまふたりでこんなことしてるんじゃないかな。

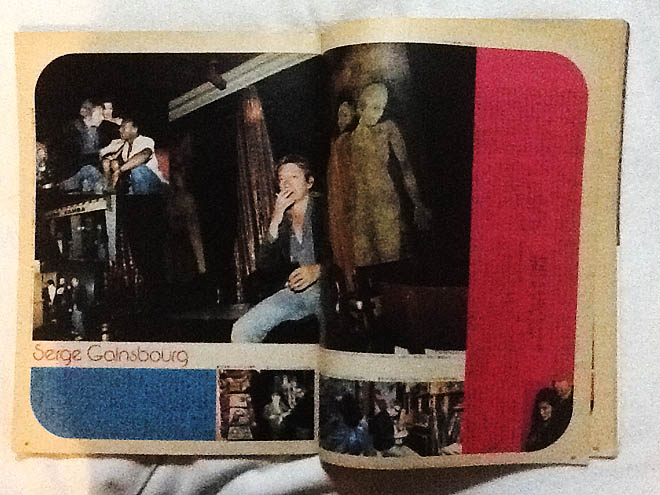

M’: これはお世辞じゃなくて、『BRUTUS』史上、最高傑作はミックがやったゲンスブールの特集ですね。

M : あの表紙の写真はトニー・フランクが撮ったんだけど、たぶん誰が撮った写真よりいい。

M’: あれはミックが何歳のとき?

M : 31、2歳かな。パリ取材、3週間。毎日シャンパン飲んで、3週間のうち1週間はセルジュの家に居候ですよ。

M’: いろいろ企画をたてて、結局実現できなかったことってあった?

M : 一番やりたくてできなかったのは、セルジュと一緒に小林麻美のレコードをつくる企画だった。

M’: ダメだった?

M : そう。田邊(昭知)さんもCBSソニーも企画にのってね。セルジュの曲で『ロリータ・ゴー・ホーム』っていう曲を日本で麻美が歌ってデモ・テープをつくった。それをパリに持って行ってセルジュに聞かせた。彼女の写真も見せた。それでプロデュースしてよと言ったら、セルジュはいまでも覚えているけど、舌舐めずりするような顔して、いいよって。

M’: もうそのときミックはセルジュと親友だった?

M : 親友なんておこがましいけど、仲良くしてくれたし可愛がってもらった。セルジュの家に1週間、居候したときに、何か一緒にやろうぜって話しになったり。で、セルジュはシド・ヴィシャスのファンで、シドの『マイ・ウェイ』を見てなくて、ぼくがビデオで持ってるよって言ったら、今度くるとき持ってこいよっていう話とか、張型買ってきてくれとか。夜遊びのノリも一緒だったしね。

M’: それで、小林麻美の企画は、消えちゃったの?

M : セルジュは凄く気に入って面白がった。で、どんなものつくろうかって話してたんだよ。そこで、ぼくが考えたアイデアは『エトランジェ・ダ・ムール』っていう曲を書こうと。『異邦人の愛』。日本人の女がパリを旅している。パリの男とめぐり会い、ふたりは恋におちる。女は麻美で男はセルジュ。セルジュが「君を初めて見たとき、夢のような女を見た気がした---」っていうのをセルジュがフランス語でうたう。麻美は「あなたはわたしがずっと会いたかったひとだった---」と日本語でうたう。で、サビのフレーズをふたりが英語でデュエットする。どう、そんな感じ?ってセルジュに言ったら、お前、サイコーだな、パリで仕事しろって言われてさ。

M’: 凄いね!セルジュとタメだ!

M : クリエイティブなレベルでは完璧に話がまとまってさ。あとはポールっていうエージェントと条件のことだけ話すことになってね。

M’: マネージャーじゃなく。

M : セルジュにはマネージャー、いないんだよ。ポールは当時、サンローランとカトリーヌ・ドヌーブのエージェントもやっていて、セルジュもパリではそのクラスなんだよ。で、ポールに会って企画を伝えると、セルジュから話は聞いてると。で、プローデュース印税は8%と言われて。

M’: それは高い!

M : めちゃ高いよ。ありえない。通常1%から2%。僕が聞いた一番高かったケースがジャク・ダグラスがジョンとヨーコの『ダブル・ファンタジー』をやったとき、100万枚までが2%、100万枚超えたら4%、それがいままでの最高と言われている。もちろん違うケースもあったかもしれない。でも、通常は2%だね。

M’: 8%は異常だ。(スパークリング・ワインのボトルが空っぽになり)酒、このあとどうします?

M : スパークリングはもういいね。(メニューを見て)白ワイン・ジンジャーなんてあるよ。モヒートもあるよ。

M’: ぼくはモヒートにしよう。

M : じゃぁ、ぼくは白ワイン・ジンジャー。

M’: それで、それで?

M : 8%じゃ無理なわけよ。で、日本にもどって田邊さんに言ったら、やっぱり8%なんてとんでもない。でも、田邊さんはやりたい。じゃぁ、印税は2%にしてもらい、そのかわり別に先に××××万円払うと、ミックそれで話まとめてこいよって言われてさ。ぼくが、行ってきまーすって、またパリに行ってね、ポールに会ってその条件を伝えたんだ。

M’: それで、それで?

M : 普通だったら、絶対に成立する条件なんだよ。だけど、8%じゃなきゃダメだと。その××××万円は、お前たちにとってはビック・マネーかもしれないけど、我々は金額のことを言っているのではないんだ。大事なのは8%というディールなんだと。

M’: そこで断念した?

M : いや。ぼくもまだ31、2だったから、若気もあってね、セルジュに何とかしてよって泣きついたんだ。

M’: それで、セルジュはなんと?

M : ナオキが言った曲のアイデアは最高だし、麻美もかわいいし、おれはやりたい。でも、もしこれを特例にしちゃうと、以後、毎回ひとつひとつの仕事をポールと話さなきゃいけなくなる。そのとき、言葉は忘れたけど、セルジュにとってポールは関所みたいなもんだと言ったんだよ。

M’: そうか。フランスだって日本だってロンドンだって芸能界はみんな同じで、詐欺師だらけだろうしね。そのポールはセルジュが唯一絶対的に信頼できるビジネスマンなんですね。だから、裏切るようなことはしたくないんでしょうね。

M : そう。裏切りたくないし、たぶんフランス・ギャルのときも8%だったと思う。

M’: 業界の慣例なんて無視して、8%っていう自分の流儀を通す。アウトローですよね。

M : 奔放だよ。だって、デヴィット・ボウイのステージ見て、ボウイのバンドがカッコいいからって、そのバンドつれてきてレコーディングしてツアーもやっちゃう。子供と一緒だよ。オモチャ欲しくなったら、もう手に入れずにはいられない。それを大の大人で、いわゆるトップクラスのアーティストでやったのはセルジュくらいしかいないんじゃない。マイルスのアルバム聴いて好きだと思うと、似たようなのをつくっちゃうし。

M’: やりたい放題が許されちゃう。

M : だから、前も話したけど、いまからスタジオでコマーシャル・ソングのレーコーディングをするからナオキ行くかって言われて、行ったんだ。そこでスタジオ・ミュージシャンがやってる曲が、どう聴いてもポリスの『メッセージ・イン・ボトル』!ソックリなのね。でセルジュに「これってポリスの曲じゃない?」って言ったら、「似てるな」と一言、それで僕は「同じだよ!」と言葉を返した。そしたらセルジュなんて言ったと思う?

M’: なんて?

M : 「フランス人はポリスなんて知らねえよ」だって。

M’: ひぃえ〜!アウトロー!

M : だろ。その曲、30秒もあるんだぜ。誰が聴いてもポリスだってわかるよ。

M’: で、セルジュはどうしたの?

M : 変えずに、そのままだよ。

M’: なんなんですかね?そのふてぶてしさは。マルカム・マクラーレンだって結局は、そんなアウトローに憧れてたんですかね。

M : マルカムの場合、そこに変な打算が入っちゃったからね。

M’: あぁ、イギリス的なね。

M : やっぱり成上り者の臭さがあるけど、セルジュはエレガントなんだよ。

M’: この間、中西俊夫が80年代、90年代を主舞台にした自伝出してね、そこにデヴィット・バーンとかブライアン・イーノ、イギー・ポップ、マルカム・マクラーレンとかフェイムが登場するんだけど、いまミックが話してるような濃密さはなかったね。面白かったけど。

M : セルジュの凄いのは、何処へ行くにもお付がいないんだよ。マネージャーがいない。ラジオ局もスタジオも、何処へ行くのもひとり。伊丹さんもそうだったけど・・・。

M’: じゃぁ、店に行くと仲間が集まってくるの?

M : 「やぁ、セルジュ」って集まってくる。

M’: 普段の食生活はグルメ?

M : ぜんぜん。

M’: 質素?

M : マッケンとこんなふうに食べて飲んでる感じだよ。でも行くとこ行けば、キャビアとシャンパン・フランボワーズっていうノリに軽くなる。量は食べないけどね。家ではデリの物を食べてる感じだったね。自分で、料理、チャッチャってつくって食べてるよ、ガーリック・トーストとかね。

M’: フランシス・ベイコンも店に行けば、キャビアや牡蠣にシャンパンを仲間に豪勢に振舞ってるけど、帰るときはひとりで歩きか地下鉄ですよ。それで家では大好物のゆで卵を食べてた。それがライフスタイルだった。

M : セルジュはフランシス・ベイコンが大好きだったんだよ。キャベツ男の彫刻が家に飾ってあった。セルジュの生活を見ていると、正しい矛盾と混沌なんだよ。

M’: 成功すると、だいたいみんなセレブに流されて、ヴィトンのパーティーに行ったりね。

M : そんなことがなんで面白いのかって、ぼくは言いたい!ぜんぜん、ここの煮込み料理でオッケーだよ。

M’: やっぱり、パーティー・ピープルは明治の頃の鹿鳴館みたいなもんですね。もう一品なんか頼みますか?

M : (メニューを見て)えーっと、茄子のにんにく炒めと、あとガーリック・ライスにしようか。

M’: (店の人に)パンもくれますか。このトリッパのソース、抜群に旨い。綺麗に食べたい。

M : そういえば、関係あるようでない話かもしれないけど、ミシェル・ゴンドリーがボリス・ヴィアンの『うたかたの日々』を映画化したよ。

M’: 面白い?

M : 凄く面白い。でも、その世界を好きじゃない人が見たら、「何、これ?」っていうくらいヘンテコリンで、なんにも面白くないだろうね。

M’: じゃぁ、全編イメージなんだ。

M : もう凄い。ねずみ男がでてきたり、雲の形の自動車とか、イメージの氾濫。それを実写で撮っちゃってる。それで、キッド・クレオールもでてくる。

M’: そうだ!さっき、ココナッツって言おうとしたのキッド・クレオールだったんだ!キッド・クレオール&ザ・ココナッツ、めちゃくちゃカッコよかったな。あれも完全イメージですもんね。

M : でさぁ、その映画、あたまはエリントンの『A列車で行こう』からはじまるの。で、映画のタイトルは『ムード・インディゴ』。

M’: それもエリントンの曲名だ。ストーンズも80年代のはじめのころ、ワールドツアーのオープニング・ナンバーは『A列車で行こう』だったね。

M : 『A列車で行こう』は凄いよ。

M’: あの曲のA列車って、ハーレムからブロードウェイに行くAトレインのことじゃなくて、実はこれ、久保田二郎から聞いた話なんだけど、奴隷農場から黒人奴隷が脱走するときに身を隠したトラックの事なんですよ。

M : そうなんだ!

M’: それね、エリントンが日本に来たとき、久保田二郎が本人に「そうか?」っ訊いたんだって。そしたら、「そうだ」って言って、エリントンは久保田さんを抱きしめたそうです。

M : 凄い話だね。

M’: ぼくも、エリントン、凄いと思います。

M : だから、ボリス・ヴィアンが『墓に唾をかけろ』の扉に、「エリントンと可愛い女の子しか必要ない。ほかのものは全部、ウソだから」って書いたじゃない。それがすべてのはじまりで、いまにいたっている。

M’: ですね。ゲンスブールもエリントンをリスペクトしてた?

M : してた。で、最近凄いと思ったのはテリ・リン・キャリントンが50年前のエリントンの名盤をリメイクしたんだよ。『マネー・ジャングル』を曲順正確にやって、2曲新曲をいれてCDをつくっちゃった。そこに、日本のレコード会社も捨てたもんじゃないなって思ったのは、CDの帯にエリントンの言葉で、「アートなんて金と無縁のものだ」っていうのをいれたんだよ。それやったの花村っていう女の子のディレクターらしい。

M’: カッコイイ。パンクだね。このあいだ、『ディープ・ブルーズ』っていうブルーズのルーツをさぐるノン・フィクションを読んでたら、最重要ブルーズマンはマディ・ウォーターなんですね。ロバート・ジョンソンじゃなくて。

M : そうだよ。

M’: マディがエレキを弾いた瞬間、ギター・ロックが誕生した。

M : そうだよ。ロバート・ジョンソンはマイナーで、マディがメジャーなんです。

M’: やっぱ、エリントンとマディなんですね。キングは。

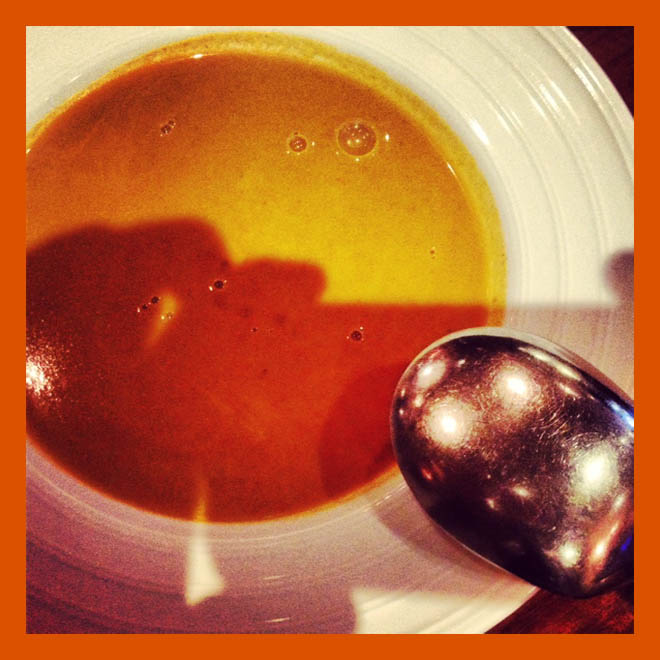

M : マディは大井町のバーで見たじゃない、ライブの映像を。しかし、この渡り蟹のスープ、めちゃくちゃ旨いな。

M’: 旨い!死ぬほど旨い。

M : これ、700円だろ。ふたつに分けてもらったから、ひとり350円だぜ!

M’: 残念だな、やめちゃうなんて。

M : ほんとだな。だけど、エリントンはエレガントだね。モードももの凄くカッコいい。

M’: やっぱりデュークって言うだけの品格はありますね。

M : サー・デュークだからね。やっぱりああいうエレガントな黒人ってカッコいいよ。

M’: そういえば、いま思い出した。ここがオープンしたころの話で。

M : なに?

M’: ここでムッシュのライブやったんです。

M : ここで!?

M’: そう。TVを見ていたらムッシュがでてきて、ライブハウスやホールでライブやるより、普通のレストランとかでやったほうが面白いって言ってたんで、すぐ電話したんです、ムッシュに。で、恵比寿の〈にんにくや〉でやりましょうって。

M : うん。

M’: で、ぼくはアコギ一本でやるんだろうなって思ってたら、ウワーッ! ドラムの島ちゃんとかベースの大仏とか連れてきて、PAもロックバンド仕様。

M : ここで?

M’: そこのちっちゃなステージで。防音なんてしてないですよ。それで、ムッシュがマイクの前にたっての第一声、「警察来るまでやるぞ!」ってもうマッツァオ!で、爆音。音、街中につつぬけ。でも、警察は来なかった。

M : それ、いつごろ?

M’: 25年前。

M : 笑えるね。やっぱり、ムッシュも、そういう面では。

M’: アウトローですね。

それにしても、〈にんにくや〉の閉店は、とても残念だ。今の場所に移ってくる前は天現寺の方のちいさな店だった。スナックを居抜きで借りて、主人の遠藤さんはにんにくを使ったパワーフードを創作した。

ちいさな店だったけど、通人、粋人たちで賑わった。伊武雅刀や森雪之丞たちとよく一緒した。

その店の裏にヴァンプなSちゃんの実家があり、家業は元赤坂の芸者の置屋だったので、実に開放的で、〈にんにくや〉で酔っ払うと、伊武ちゃんとSの2階の部屋に転がり込んで、泊まっていった。

Sちゃんと最後に会ったのはロスのビバリーヒルズのラマダ・ホテルだった。もう20年以上会っていない。そんなことを思い出した。

さようなら、〈にんにくや〉。

新たな旅立ちに栄光あれ。