- TEXT:

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

TACHIKAWA“MICK”NAOKI

&

MORINAGA“MACKENZIE”HIROSHI’S

CLUB SHANGRILA 23

2014年2月25日収録

東&宮越屋珈琲(新橋)

たまに、新橋高架線真下の映画館〈新橋文化劇場〉に行く。2本だて、800円。最近は、ここで『ワイルド・バンチ』を見て、ペキンパー作品にみなぎる西部劇の詩情に溺れた。併映はリチャード・ギア好演の『天国の日々』。これも、見応えある。

しかも、ここはフィルム上映に徹してる。いまどき時勢に反旗翻す見上げた根性だ。だから、スクリーンに投映された映像にはかなり傷が目立つが、それがまた、安藤昇の顔みたいに風格さえ感じさせてくれる。

映画館の真上を絶えず走りゆく電車の鋼鉄的ノイズも座席を震わすほどに響く。それさえもブルックリンじみた絶妙な空気感を生み出す。どこにもデジタル・ワールドはない。

しかし、何よりもプログラムのセンスにやられる。館主の心意気が伝わってくる。洋画オンリーだが、時に、エド・ウッドのB級カルト作品連続上映とか、駆けつけずにはいられない作品が数十年の時を超えて上映される。

最近では、Mがその配給権をかつて個人的に買ったという『ガラスの墓標』がスクリーンにフィルムでかかると知り、当然、その情報をMに興奮気味に伝えた。

ならば2月のクラシャンのスタートは〈新橋文化〉で鑑賞することからはじめようと、即決! それはもう至上の快楽となるに違いない。

最前列に陣取り、館内に流れる、たぶんハービー・マンか? ジャズ・ロック・ヴァージョンの『サティスファクション』を聴きながら気分もほどよくあがり、上映を待った。

照明が落ち、いきなりしょっぱな投影されたのは原題のカナビスとフランス語による提供立川直樹のクレジットだった!

フィルムで見る『ガラスの墓標』は結末に向かってどんどん胸が痛くなる切なさ感に少しの風化もなく、ノワールなアンチ・ヒーローをタバコのヤニで変色した指先まで全身で演技するセルジュと、まさに混迷極まる60年代末において最高の堕天使そのもののバーキンへの憧憬が甦ってきた。

映画館を出て、まだ戦後の時間が濃い影となって深い眠りにつく高架線下のトンネルをくぐり抜け、近くのいまやエスカレーターさえもレトロ仕様となった駅ビル一号館内二階の台湾料理屋の〈東〉に流れた。

クラシャン、初の@新橋は汗ばむような映画の余韻に包まれいつものようにはじまった。

( Mが腸詰め他何品か料理を注文すると、姑娘のような若く美しい服務員が「蟹の甲羅あげよりも、おふたりだと、蟹団子のほうが、お召し上がりやすいんですけど、いかがいたしますか?」と気をつかってくれた)

M : でも、甲羅あげを食べたい。

M’: 酒は?

M : 最初、ビールだね。(注文をすませ)

M’: 今日、見て、なんで邦題が『ガラスの墓標』なのか、わかりました。オープニングに、ヘロインを注射器で過剰摂取して何人も死んでるシーンがでてくるじゃないですか。それで、その死と、原因の注射器のガラス、そのふたつをひっかけてたんですね。これは、もの凄い邦題ですね。やっと今日わかりました。

M : いい邦題だよ。当時、ヘラルドに三宅さんという人がいてね。その三宅さんがつけた邦題だよ。

M’: カナビスじゃわかんない。マリファナのことだけど、普通わかんない。

M : 最近、そういうわかんないの多いよ。

M’: たとえば?

M : タランティーノの『イングロリアス・バスターズ』なんて、なんだかわかんないだろ。それから『クラウド・アトラス』だってさ、まったくわかんない。『インセプション』も。

M’: やっぱ、邦題つけたほうがいいね。

M : つけたほうがいい。だって、『太陽はひとりぼっち』なんて名タイトルだよ。あれ、原題『エクリプス』なんだよ。

M’: どういう意味?

M : 日蝕。最後、ドロンが高速走ってて見る太陽が日蝕みたいに見えるから、そうなったんだろうけど、邦題の方が全然いいね。

M’: あの時代、映画会社の宣伝部の人って、文学的な資質があったのかな?

M : あったね。レコード会社にもね、ソニーに高橋裕二さんていう人がいてね、アルバート・ハモンドの『落ち葉のコンチェルト』は、その人がつけた。ぼくも、レコードの邦題つける仕事はけっこうやったよ。

M’: どんなの?

M : フランソワーズ・アルディの『もう森へなんか行かない』もそうだし、あと『さよならを教えて』も。グラディス・ナイト&ザ・ピップスの『夜汽車よジョージアへ』もそう。ポリスの邦題はだいたいぼくがつけた。『世界は悲しすぎる』とかね。

M’: そういう邦題って、著作権みたいのあるの?

M : ないんだ。

M’: 作、誰々なんて見たことないもんね。

M : 有名な『駅馬車』ね。あれもつけたのは淀川さん系の映画会社の誰かなんだけど、あれ、原題は『バンド・ワゴン』だったのね。

M’: なんか、甘すぎちゃうね。

M : で、最初、『地獄の幌馬車』ってつけたんだよ。

M’: それはもうぜんぜん違うね。やっぱ、あの駅馬車が転倒するシーンの印象からすれば、『駅馬車』ですね。エンディングも、メッセージ入ってたしね。でも、『ガラスの墓標』は、絶望的な映画だな。あのころ、ああいうエンディング、多い。『ミッドナイト・カウボーイ』とかね。全体、殺伐としててね、暗くて。

M : でも、セリフが文学的だよね。いまの映画には、まずないセンスだね。

M’: もの凄い頽廃的だけど、ボードレールの詩みたいなもんですね。時代的にはストーンズの『ベガーズ・バンケット』のころ?

M : いや、69年だからベガーズのあとだね。

M’: じゃ、オルタモントのころですね、悲劇的な。ブライアン・ジョーンズも死んで。

M : そうそう。ああいう陰鬱なムード、ひきずってたころ。

M’: 徹底的にネガティブな。

M : 楽しい救いなんてないのがいいね。

M’: いま、見ると、セルジュとバーキンのセックス・シーンがやたら多い。

M : ぼくが凄く好きなのは、セルジュが片手でバーキンを愛撫するところ。

M’: あの時代ではかなり大胆ですね。バーキンは全裸ですもんね。当時はボカシがはいってたんだけど、今日のは露出してた。かなりエロティックだったな、見え隠れするところが。

M : あのバーキンはいいね。凄くいい。

M’: やっぱりアメリカの女優と違う。ミックは初めて『ガラスの墓標』を見たときの衝撃ってどんな感じだったの?

M : もうすべてが気に入った。飛行機のなかで、殺し屋と大使のお嬢ちゃんが会うシチュエーションとか。あと養鶏場の銃撃戦!

M’: 養鶏場のシーンは忘れられない。あそこが一番記憶に残ってる。最大の見せ場ですね。

M : あそこは(北野)武さんは影響受けてるね。

(『エスクァイア』にクラシャンを連載中、北野武氏がゲストでやってきた。そのときの対話は全編白熱したが、特に、最も衝撃をうけた作品として、北野氏は『ガラスの墓標』をあげ、Mを驚かせた。その瞬間、同志的な共感が生まれた。すでにテーブルには腸詰、蟹の甲羅あげが並び、お互い「うまい!」を連発-----酒は紹興酒に。はや、舌好調!)

M : あと、オペラ座のシーンも好きだね。

M’: オペラ座のとこで、巨大な彫刻みたいなシャンデリア、下ろしてたけど、あれは本物ですか?

M : だと思う。ああいうシチュエーションの凝り方も、オペラ座の演出家が麻薬の取り引きにからんでたりとか、だから何が好きっていうよりも、全部だね。

M’: じゃ、私生活でも何か影響を受けたりしました?

M : あのセルジュが着ていた毛皮のコートが好きで、同じようなの買った。やっぱり、めちゃくちゃ影響受けたよね。

M’: アジトの室内装飾も凄かったね。アール・ヌーボーでしょ。壁にミュシャの絵が飾ってあった。他にも、かなり名作があるみたいな。

M : アヘンっぽい。やられたよ、久しぶりに。やっぱり、あれはフィルムの質感だね。ぼくは、自分で配給権買ったから、ビデオももらってあるんだけど、でも一度も見てないんだよ。今日、マッケンに誘われてフィルムで見て、めちゃくちゃよかったよ。

M’: あの映館館、フィルムでしか上映しないですからね。いまどき、そんな映画館ないですよ。この間なんか、チャップリン、2本だて!面白くはなかったけど。

M : でも、今日、ああいう映画見ると、つくづく思うよ。音楽も映画も変わっちゃったよ。

M’: 内容的なこと?

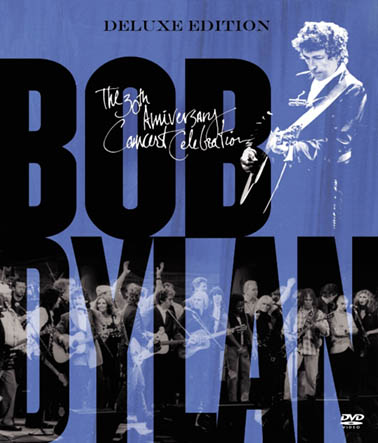

M : ていうかさ、最近の映画で、今日のみたいな、あんなにセリフが詩的なマフィア映画ってないじゃない。だから音楽も今度ボブ・ディランが1992年にマジソンでやった30周年の記念コンサートのDVDがでるのね。それ見たら、やっぱりライブがみんなちゃんとライブなんだよ。いま、そういうのがないんじゃないかな、作りすぎちゃって。あんまりいろんなことしないほうがいいね。

M’: 今日もフィルムの傷、けっこうあったけど、ぜんぜん気にならない。それを、デジタル処理すれば、綺麗に修復できるんだろうけど、それで全体の調子が変質してしまうんだったら、傷あってもいいよね。でも、ヘロインなんて、もう過去のものかと思っていたら、最近、凄く好きだった役者がヘロインの過剰摂取で死んだんです。

M : フィリップ・シーモア・ホフマンだろ。

M’: そう。ニューヨークの自室で、現場から注射器20本、ヘロインのパック50個見つかったって。あの役者は、『カポーティ』ははまり役だったね。

M : あと、最近だと『マスター』。

M’: あれも怪演だったね。新興宗教の教祖みたいな。マトモな役なんてやんない。

M : 『脳内ニューヨーク』もいい。あとなんだっけな、ポルノ・スターの話しのにも脇役で出てて、なんだっけな? ハリウッド映画に出てたけど、彼はハリウッドが嫌いだったんだよ。36だもんね。若すぎる。残念だね。CNNは凄く大きく扱ってた。

M’: 人間の弱さとか、病んだとことか、それ凄くリアルに演じられる稀有の役者でしたよね。

M : なりきり型だね。

M’: カポーティ役の印象だったかもしれないけど、ウォーホルの一派って感じした。

M : メニュー、見せてください。(メニューを見て)ピータン豆腐ください。

服務員 ピータン豆腐は終わりました。

M : (再度メニュー見て)じゃ、鳥肝の唐揚げ、食う?

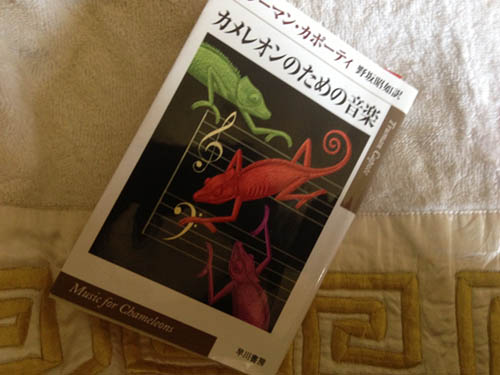

M’: うん。それでね、この間、好きだったシーモアが死んで、なぜだかカポーティを読みたくなって、『カメレオンのための音楽』という短編集読んだのね。これが、このクラシャンみたいなダイアローグの小説集で、めちゃくちゃ面白い。ウォーホルのインタビューみたいな感じもした。中でも、『うつくしい子供』っていう題の、マリリン・モンローとのダイアローグは最高でね。葬儀所からカポーティとモンローが抜け出して、中華屋行って、酒飲んで、ふたりでこんな風に話しててね。あの作品は素晴らしい。翻訳は野坂昭如なんです。

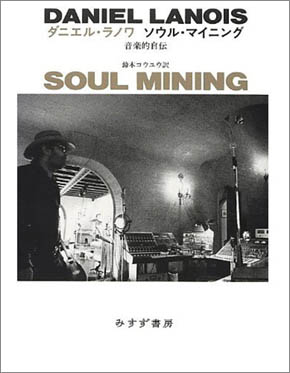

M : その話し聞いて思うんだけど、同じ種族って言える人たちがいるんだよ。でね、この間、京都の里中が、ダニエル・ラノワの自伝、面白いからってくれたのね。それでわかったんだけど、ネヴィル・ブラザースの『イエロー・ムーン』もダニエルがプロデュースしてるのね。

M’: 確か、そうですよ。そのころディランも、ニューオリンズでやってる。

M : ディランは『オー・マーシー』と『タイム・アウト・オブ・マインド』が、そう。あとさ、いつのころからか、あまりスタッフ・クレジットとかチェックしなくなったから気づかなかったんだけど、ウィーリー・ネルソンの『テアトロ』も、そうなんだ。で、前、マッケンがなんでぼくがウィーリー・ネルソン好きなのって聞いたじゃない。それで、わかったんだけど、ダニエルはウィーリーの音楽に子供のころからスパニッシュの香り感じてたと。だから、この間、ぼくらスパニッシュの話をしただろ。同じ感覚なんだよ。つながってるの。ぼくらがいいなって思うものはみんなつながってんだよ。でも、そこから外れたものには途端に興味なくす。

(ここで、鳥肝の唐揚げが運ばれてくる。食べ)

M : うま!

M’: うまい! 巷の味!

M : 最高だね、これ!

M’: そのつながってる話だと、最近、試写でホドロフスキーの最新作の『リアリティのダンス』と「ホドロフスキーのDUNE』って見たんです。ホドロフスキーが超大作の『DUNE』を撮ろうとして、ギーガーやメヴィウスたちとチーム作るんだけど、結局資金が尽きて頓挫するっていうドキュメンタリーなのね。それ、彼らが作った絵コンテ見るだけで、デヴィッド・リンチの『DUNE』よりぜんぜん面白い。で、ホドロフスキーの最新情報読んでたら、『オンリー・ゴッド』はホドロフスキーに捧げられた作品だったのね。もう、ビックリですよ!

M : あれ凄いよ!今年、ナンバー・ワンだね!

M’: 監督、『ドライブ』撮った人なんですね。

M : そう。ニコラス・W・レフン。ぼくは試写で見たんだけど、最後エンドロールにホドロフスキーに捧ぐってあったんだよ。でもプレス・シートのどこにもホドロフスキーのホの字もない。あれはひどいよ!

M’: ぼくは、そのホドロフスキーの試写を見る前に札幌の映画館で偶然見てたんです。仕事で行って、時間あまったから、映画でも見ようって、その映画にしたんです。バンコック・ロケのハード・コアものっていうだけで、もう見たいと思って、札幌駅ビル内の映画館で見たんです。でも、もの凄くヘヴィーで、ダークな作品でしたよね。

M : ああいう作品に、ダイアン・ゴスピンみたいな俳優が出るのが凄いね。しかし、マッケンも外さないね。

(ここで、最近見つけた昔の『ポパイ』をMに見せて)

M’: この78年の『ポパイ』の巻頭が20本ほどの音楽コラム特集で、ライターの筆頭がミックなのね。どれ書いたか、覚えてる?

M : このころ、膨大な量、書いてたからね。いちいち覚えてない。連載、月に十何本も抱えてたしね。

M’: それでも評論家になろうとはしなかった?

M : なんかさ、リアルなとこにいたいと思ってたね。

M’: 最初はリアルでしょ?

M’: タイガースの田園コロシアムとか、フードブレインとか。でも、あるとき、そんなに音楽詳しいんなら、レコード会社の人に書いたほうがいいよっていわれて書きはじめた。つまりさ音楽評論家の人って、ほとんど楽器は弾けないだろうし、レコーディングのこともわからなかったんだよ。たとえば、クリムゾンがメロトロンという楽器使ってたんだけど、みんなそれがなんだかわからないまま書こうとしてたから、無理があってさ。だけど、ぼくは、メロトロンをコスモス・ファクトリーで買ってたからね。

M’: コージ君たちと、相当ハイ・レベルのプレイもしていたしね。

M’: そう。ベース・キャンブに行っても、将校クラブになると、ジャズっぽいのやったほうがウケいいから、それこそハービー・マンの曲とか。ジャズ・ロックのハシリだったんだよ。やっぱり、前にも話したと思うけど、コージさんのオルガンは凄かった。

M’: (近田)春夫ちゃんの前ね。

M : ぜんぜん、前。だって、近田はさ、ぼくが20歳になって計画通りにバンドやめたときに会ったのね。そのころ亀渕由香さんから、カルメン・マキがロックをやりたいって言ってるんだけど、誰もやってくれないのよ、やってあげてくれないってたのまれてさ。マキはフォークだって思われてたから。

M’: あの頃、ロックとフォークが対決してたころだしね

M : それで、本人に会ったらいい子だし、それじゃ、しょうがないからぼくがバンドつくるかなって、近田とドラムは金沢純の3人でマキのバックについてロックやってたんだよ。それがカルメン・マキとタイムマシーン。それで70年の12月、日劇でロック・カーニバルっていうのをぼくが演出してやったとき、自分でブッキングして出演させたの。

M’: ミックの演出だったんだ、日劇は。

M : そう。何回かつづけたよ。B・Bキングもやった。

M’: そのとき、まだ20歳?

M : 21だね。タイガースの田園コロシアムが70年8月。それがめちゃくちゃ注目されて新聞にも大きく取り上げられたんだ。

M’: 新聞、見た。

M : それを見たキョードーの上條さんが会いにきて、「これからうちでもロックをやるんで、演出やってくれないか」って話があって、それが日劇のロック・カーニバル!

M’: 最初の出演者は?

M : メインがジョン・メイオールにハービー・マンデル、ラリー・テイラーのトリオで、ほかにはミッキー・カーティスさんとか稲垣次郎さんとか。

M’: そのころもう、ビル・グラハムのことは知ってた?

M : 知ってたよ。ああいう風にやれたらいいなとは思ってたね。

M’: 音楽評論も、変わっていった時代?

M : だってさ、ぼくが書きはじめたころ、ロックの世界に強力にアートがからんできてさ。

M’: アート・ロックですね。

M : そのひと時代があって、そのあとピンク・フロイド、クリムゾンがくるわけよ。プログレッシブ・ロックのハシリね。

M’: じゃ、そのへんの評論に関しては、ミックがハシリといってもいい?

M : ぼくとコンちゃん(今野雄二)だね。コンちゃんも下地にジャズがあったから。あと、マグリットとか好きだったしね。最後にビーフン、食べようか?

M’: いいすね。

M : じゃ、桜海老のビーフンにしよう。でもさ、今日、『ガラスの墓標』の前にちょっとだけ、併映の『アンタッチャブル』のデ・ニーロ見たけど凄かったね。

M : 法廷のシーンでね、十何年の実刑を食らったアル・カポネの役でね。ぶち切れたデ・ニーロの演技、いや、おそろしかった。やっば、デ・ニーロは暴力物で見せる迫力はピカいちですね。『レイジング・ブル』でぶち切れる演技も凄かったね。好い人役なんて、ぜんぜん似合わない。『アンタッチャブル』って、マーチン・スコセッシ?

M : いや、ディ・パルマだろ。

M’: あれ、案外、傑作かもしれない。駅構内の銃撃戦で、階段すべる乳母車のシーンは『戦艦ポチョムキン』のモンタージュをまんまやってるでしょ。

M : それでね、新作なんだけど、デ・ニーロとスターロン共演の『リベンジ・マッチ』っていう、話しは劇画なんだ。でも、これがめちゃくちゃ面白い。引退してた元ボクサーが何十年ぶりかで因縁の対決するのね。で、デ・ニーロはもうめちゃくちゃヤクザな元ボクサーで、スターロンはストイックな役柄設定なんだ。ふたりがマジに戦うんだよ。

M’: 組み合わせが笑えますね。

M : (桜海老のビーフンを食べ)うまいな!

M’: うまいですね!桜海老と白菜、合う。

M : しかしさ、マッケンに案内されてさ、今日来てみて、新橋、いいね。ここも。

M’: この店は台湾からきた人がはじめたんです。厨房の棚の、あの食器の並べ方が綺麗なんです。それにあそこの壁の、あの龍の刺繍絵、台湾から持ってきたんですよ。

M : 凄いね!

M’: ちょっとインディ・ジョーンズみたいな感じで、あの中に、実はものすごい宝物が隠されてたりして。いつも気になってしょうがないんです。

映画館に入ったのは5時30分。7時30分からは台湾料理屋でクラシャン・トーク。桜海老のビーフンを食べ終え、9時前。まだ新橋の空気を吸っていたい。駅ビル斜め向かいの〈宮越屋珈琲〉に誘った。

しかしMとふたりで珈琲屋に入るなんて、長いつきあいではじめてのことではないか。そんな気分になったのは、そこはエスプレッソが抜群なのと、何よりも最高品質の音響で、ディランを聴けるからだ。

店にはいり、席に着く前に、北中正和さん似のノッポのウエイターに「ディラン、お願いします」と注文したら、「いいね。ディランお願いしますって」とMは笑いながら席に着く。

ヴィンテージのアンプとスピーカーから再生されるディランのリアルな声を聴きながら、極上エスプレッソを飲みながら、ここでも対話ははずんだ。

ディランの歌は〈宮越屋珈琲〉みたいな空間に適度の暗さと密度を持った街角のコーヒー・ショップがよく合う。そこに流れゆく時間にディランの年輪が刻まれたような声は魔法のようにしみこんでいく。

ここからは、そう、併映作品はジャームッシュな『クラシャン@コーヒー・ショップ』、サブ・タイトルは『ぼくらはまだ新橋にいる』って、感じかな、ミック!

M : いま、ディランにはまってるの。さっき話した92年のマジソンのDVDに、サイド・トラックっていって、なんかアウト・テイクの音源を集めて2枚にしたCDがついてたのね。それ聴くと、65年ころに、アル・クーパーやロビー・ロバートソンとやってた曲がめちゃくちゃいい。『寂しき四番街』とか、いま聴くといい!

M’: ディランって凄いと思ったのは、2枚目の『フリーホイーリン・ボブ・ディラン』のジャケットにディランといっしょに写っている女性、そのときのディランの彼女だもんね。自分のガール・フレンド!

M : すごいぶっ飛んでる。ギターも、うまい。

M’: クライブ・デイヴィスの本読むと、ディランは何事も人まかせにしないで、営業にも積極的だったって。けっこう、ビジネスマンなんだ。

M : だってね、ミュージシャンのなかでいちばん不動産持ってるんだよ。

M’: なのに、あれほど金の匂いのしない人も珍しい。

M : でも、持ってる。

M’: 会ったことある?

M : あるよ。バック・ステージでね。

M’: どんな感じ?

M’: そんときね、国際フォーラムだ。えーとね、『マルサの女』のアメリカ版つくるっていう話しがあってね。その音楽をデイヴ・スチュワートがやることになった。そのデイヴがディランを追っかけて映像を撮ってて、日本に来たから、伊丹さんにデイヴに会いにいこうと誘われて、行ったんだ。で、バック・ステージに行ったとき、ディランが普通に歩いてきて、「あっ、ディランだ」って。なんか、通訳の女かな、口説いてた。

M’: ぼくもバック・ステージで本人みたけど、独特な存在感、あった。

M : でも、つくってる。

M’: あと、ディランほど、いろんなミュージシャンとやってる人もいないですね。アル・クーパーからはじまって、グレイトフル・デッドでしょ。

M : マーク・ノップラーともトム・ペティともやってる。

M’: あと、バンドとも。

M : 選択能力が凄い。

M’: バーズともやってる?

M : やるはずだったんだけど、行き違いで、実現しなかった。でも、マジソンでは、ロジャー・マッギンとディランが『ノッキング・オン・ヘブンス・ドア』をデュエットするシーンがあって、ロジャー・マッギン、凄くカッコいい。『ミスター・タンブリンマン』歌ってるときのポーズとか。絶対、マッケン、好きだよ。

M’: デビューしたときディランもバーズもみんな若かったよね。なんで、あんなに凄いことができたかな? オールマンだって、若かったよね。

M : 若い。全員、20代。でも、自分たちだって、若いころからやってたじゃない。

M’: あれは見てます? ジャニスとかデッドがいっしょに旅するやつ。

M : 見てる。『フェスティバル・エクスプレス』だろ。あれも面白い。ドアーズのもいいよ。

M’: それ、何?

M : 2、3年前、映画館でやって、いまはDVDになったドキュメンタリーでね。ジョニー・デップがナレーションやってるんだよ。原題が『ホヘン・ユーア・ストレンジ』、邦題が『まぼろしの世界』。

M’: そんなのあったの?

M : それ、今度、貸してあげるよ。編集、うまいよ。ジム・モリスンが自分でプロデュースして制作したフィルムがインサートされててね。

M’: ジム・モリスンって、もともとカリフォルニア大の映画学科だもんね。コッポラと同級生でね。『アメリカン・プレイヤー』の感じ?

M : その感じでてる。

(ずっとディランが流れてる)

M’: ディランはコーヒー・ショップが合うね。

M : めちゃ、正しい。

M’: ホント、変な声だね。

M : だいたいぼくらと同じくらいの女の子は、ディラン、きらいだったでしょ。

M’: ディラン、好きなんていう子、ひとりもいなかった。

M : 女の子からすれば、汚らしい、何か、変態っぼいっていう印象でしょ。だって、『風に吹かれて』なんて、同世代の女の子はピーター・ポール&マリーのが好きだったわけだから。

M’: ディランは魔法使いの声だね。

(ここで、注文したエスプレッソが運ばれてくる。ミルクもついている。Mが飲み方を訊ねると、はじめはストレートで、二杯目はミルクをそそいで、と言われる)

M’: 今日は煙草、吸わないの?

M : やめたというか、吸わなくなった。なんでかっていうと、最近、吸えないとこが増えてきて、そうすると、吸ったり吸わなかったり、ね。それがいやで、ちょっと吸わないでみようとやったら、意外と吸わないで平気になっちゃったんだ。エスプレッソ、めちゃくちゃうまいね!

M’: こんなの普通飲めない。コクあるでしょ。

M : 本店、札幌なんだ?

M’: そう。この間は札幌で、1962年開業っていうジャズ喫茶に行ったの。〈ジャマイカ〉っていう。レコード2万枚あるんです。オーディオもよくて、そこでチェット・ベイカーをリクエストして聴いてたら、もう、快楽ですね。けっこう、シックな店、札幌にはある。

M : こういう店で、夜、本を読んで過ごすのもいいね。ポール・オースターの新作、『写字室の旅』、よかったな。

M’: ミックは、オースター、好きだもんね。

M : 凄い好き。

M’: ほくは最近だと、もうダントツに面白かったのはナチものの『HHhH』!このHって、ユダヤ人虐殺の首謀者だったハイドリッヒのことなのね。そのハイドリッヒを暗殺するまでの話しで、悲惨な話しを、襲撃戦をリアルに書き込んで、エンタテイメントにして、読ませるんですよ。あと1942年のプラハと作者の今を自在に往還してて、こんな物語、いままで読んだことない。ブック・デザインも最高!

M : それ、厚い本なの?

M’: 普通。

M : やっぱり、このぐらいのボリュームでディラン聴いてるといいね。今日も昼間、車運転しながら聴いてた。ディランってさ、自作はもちろんだけど、カバーもいいよ。

M’: カバーだけのアルバムってある?

M : 『セルフ・ポートレイト』は、そうじゃないか?『ブルー・ムーン』歌ってたと思う。

M’: ディランはリッキー・ネルソンのファンだったんです。

M : あと、ディランはリトル・リチャードが好きだったんだよ。

M’: いろんな人が自分の歌のカバーやってるけど、リッキー・ネルソンが一番いいって、ディランは自伝に書いてた。

M : そういえばさ、4月に〈ブルーノート〉で、リサ・マリー・プレスリーがやるのね。なんで、〈ブルーノート〉なんだと思ったけど、店の新聞に、新しいアルバムのプロデューサーはT・ボーン・バネットだと出てて、納得したんだ。

M’: リサ・マリーってプレスリーの、何か?

M : プレスリーの息子と結婚して、そのあとマイケル・ジャクソンとも結婚してて、本人がアメリカン芸能史ですよ。それで、リサ・マーリーはT・ボーン・バネットがプロデュースしたロバート・プラントとA・クラウスの『ライジング・サンド』聴いて、もういつか絶対にT・ボーン・バネットにプロデュースしてもらいたいと思ってたと。その夢がかなったという話しね。

M’: いい話ですね。

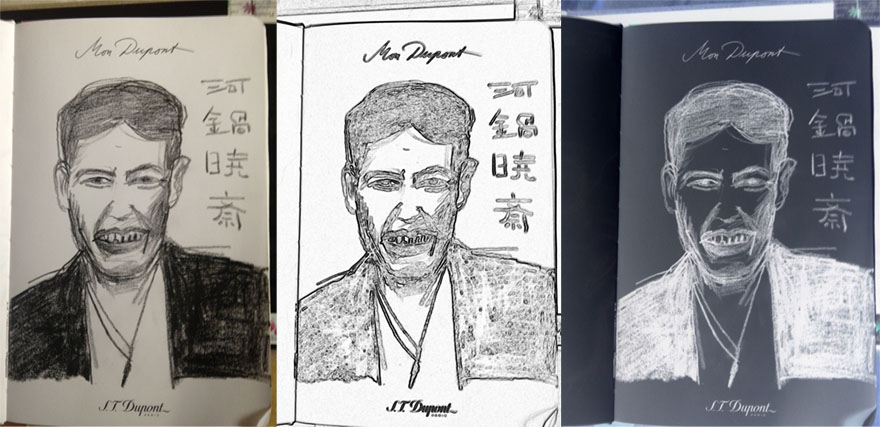

M : いい話っていえば、この間、テレビで河鍋暁斎の特集やっててね。

M’: 江戸のころの?

M : 江戸から明治にかけて。すごいのはジョサイア・コンドルっていう、鹿鳴館とか三菱財閥の旧岩崎邸とか設計した近代建築の有名な建築家がいるじゃない。そのコンドルが暁斎の絵に惚れて弟子入りしてるんだよ。それで、暁斎が死ぬまで弟子で、死ぬ瞬間も見とっている。

M’: 暁斎の写真とか、残ってるの?

M : 残ってる。すごい出っ歯で、奇怪なオヤジですよ。でもさ、凄いのは、8才のとき、川に流れてきた生首、描いてんだよ。あと、15才のときに、家のそばが火事になって、暁斎はオヤジに怒鳴られながら、火の粉描いてるだよ。絵、うまいんだ。もう、万能でね。着物の柄の書き込みとか、凄いんだ。それで、今度、早乙女、喜ばしてやろうと思うんだけど、席画っていうね、ライブ・ドローイングみたいなことやってんだよ。

M’: 早乙女も、うまいと思うな------

いくらでも話題はでてくる。ぼくらは、あまり知人の噂話しはしない。世にいうコンテンツの話しに夢中になっているのだろう。それも江戸時代のことだから古いとは思わないし、逆に、再開発地区のトレンディーな店を新しいとは思わない。『HHhH』の作家の名は言い忘れてたが、ローネン・ピネ。これがデビュー作。ノーベル賞作家のマリオ・バルガス・リョサが「ギリシャ悲劇にも似たこの小説を、私は生涯忘れないだろう。傑作小説というよりは、偉大な書物と呼びたい」賛辞を寄せている。ディランも、こういう本が好きなんだ。

一時間ほどのコーヒー・ブレイクを終え、路上にでた。「じゃ、また」、シェイク・ハンドをして、それぞれの世界へと別れた。およそ、5時間ほどの名画座、台湾料理屋、焙煎珈琲屋をめぐるクラシャン・トリップ@新橋、何かいつもとはちょっとちがう新境地の楽しみ方をシェアした一夜だった。