- TEXT:

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

TACHIKAWA“MICK”NAOKI

&

MORINAGA“MACKENZIE”HIROSHI’S

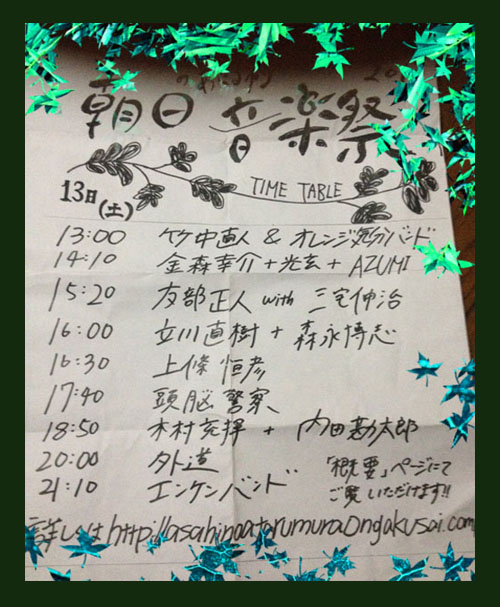

CLUB SHANGRILA 17

2013/7/13収録

@朝日村音楽祭(長野県)

昨日まで自分は沖縄にいた。うえちグループ代表に会い連日連夜痛飲しなが ら仕事の話を進め、最期の夜は沖縄市(旧コザ)から那覇へやってきた紫のドラマー宮永英一とも飲み、瞬間最大風速70メートルが予報される台風7号が接近する中、沖縄を脱出した。

Mは昨日京都ホテルで、ムッシュ&Charのディナー・ショーをプロデュースしていた。

自分は沖縄から、Mは京都から。午後1時すぎ中央本線塩尻ステーションに着いた。改札口に立つ迎えの人らしき中年男性に名を告げると、「立川さんも、すぐ到着いたします」というので並んで Mの到着を待った。

5分後、ルイ・ヴィトンのバッグをふたつ手にした Mが現れた。

ぼくのアロハシャツを「それ、カッコいいね」とほめてくれた。HONGKONG あたりのスーベニア・ショップで売っていそうなバンブー&タイガーといった チープなプリントのアロハシャツだ。

迎えのワゴンにのって朝日村へ向かう。スモールタウンを抜けると、妙に平べったいカントリーがひろがっている。行く手にマウンテンがそびえている。 あの山の中に会場があるようだ。

数ヶ月前、Mより7月13日長野県朝日村で開催される〈朝日村音楽祭〉にライブ・シャングリラで出演しないかと誘いがあって、その日になった。

「ここがテロの最大のターゲットになったところです」と地元の人が言う。走る車の左側に、中部電力の変電所がつづく。巨大な施設だ 。

「テロっていうと、あの9.11の?」(M)

「そうです。あのあと、この変電所がテロリストのターゲットになった」

「なんでですか?」(M')

「ここで電流を東日本と西日本の電圧に変電してるんです。だからここが破壊されたら日本は終わる」

「ヒエーッ!そんな重要な。ミック、知ってた?」(M')

「いやー、知らなかった!」(M)

カントリーに見る変電所はもうそれだけで“超現実的”だ。

「デレク・ジャーマンの世界だ」(M')

「ほんとだね。デレク・ジャーマンだ」(M)

会場に着く。楽屋に入ると頭脳警察のパンタがいた。

「おーお」、パンタとの再会をよろこぶ。すでにステージでは出演陣一番手の竹中直人が歌っているようだ。

主催者からタイムテーブル表をもらうと、ライブ・シャングリラは4:00出演。

会場は冬はスキー場になるヴァレーだった。

「山が綺麗だね、色」と M は感心する。

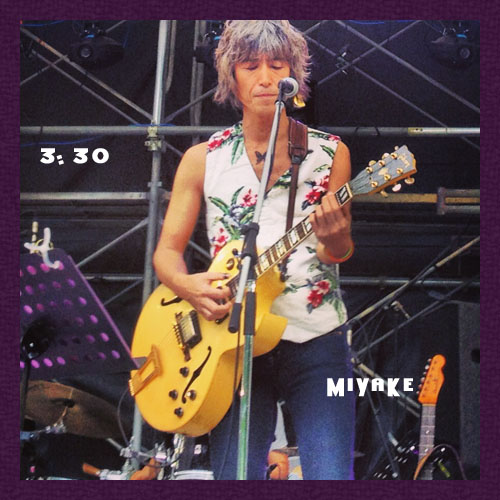

4:00、ぼくらはステージに。長椅子に座り各々マイクを手にトークをはじめる。

M のロックの衝撃的初体験は、FEN で聴いたアニマルズの『朝日のあたる家』、ぼくは米軍基地の町のスナックでジュークボックスから流れてきたストーンズの

『黒くぬれ!』を聴いたとき―――。

あとはオフレコの業界裏話をした。もう業界は破綻しているっていう話を。

「でも考えてみたら、70 年代前半まで、ロックのレコードは売れるっていった って、1万枚がマックスだったでしょ。それで、沖縄の紫が初めて4万枚売ったんだよね」

とぼくは宮永英一と飲んだエピソードをまじえてステージで話す。M は、

「ビートルズだってディランだって、そんなに売れてなかった。枚数を変えたのは『サタディー・ナイト・フィーバー』のサントラとピーター・フランプトンの『フランプトン・カムズ・アライヴ』だよ」

30分程のステージを終え、ぼくらは屋台が立ち並ぶマーケットに行き、突然の竜巻に仮設テントが吹き飛ぶ状況下、シャングリラ・トークをはじめた。

M’(森永博志) :凄いね、この屋台。もの凄くアングラだね。

M(立川直樹)花園神社だね。

M’: 大竹伸朗のインスタレーションみたいだし。

M : かなり変だね。

M’: ところでムッシュとCharのディナー・ショーは、どういう企画ではじまったの?

M : ぼくはムッシュを好きだったしね。特に〈俳優座〉で日野(皓正)さんとやったセッションとかね。やっぱり只者じゃないと思うんだよ、ムッシュ。そのわりには『どうにかなるさ』とか。

M’: 『我がよき友よ』とか?

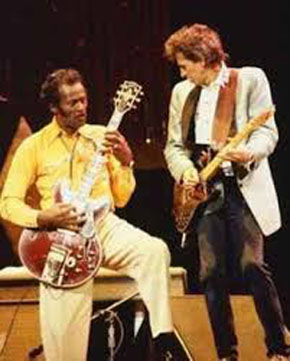

M : あっち側の人になっちゃったから。でもムッシュはティーブ(釜萢)さんの息子だから、ぼくのなかでは絶対的なリスペクトがあった。いつかムッシュとは仕事をしたいって思ってたのね。それで、ムッシュにディナー・ショーの話をしたとき、Charとやりたいと。それ聞いてぼくの頭の中に、チャック・ベリーとキース・リチャーズっていう図式がフラッシュの如く浮かんで、

そうなるとはじまるのが早い!

M’: チャック・ベリーとか B・B キングとか黒人たちはアメリカでディナー・ショーやっている?

M : B・Bキングはニューヨークに自分のクラブを持ってるからね。

M’: ぼくはけっこうムッシュのライブ主催したんだけど、ムッシュはいい曲を持ってるよね。

M : 持ってる。『バンバン』とか『ゴロワーズを吸ったことがあるかい』とか。

M’: ぼくは『ノーノーボーイ』が好きですね。

M : 『ヘイ・ボーイ』もいい。

M’: ムッシュは曲数は多くないけど、名曲が多い!

M : 『あの頃、君は若かった』とか。ムッシュが凄いのは、いっさいプライベートを見せないで、ヴィジュアルの都市生活者として自分をアピールしてるじゃない。その魅力は大きい部分だと思う。

M’: そうですね。70 代になるとだいたい好々爺になって私生活、見せるもんね。

M : 私生活を売り物にすると、自分を演じなきゃならなくなってきてね。

M’: Charも、確かに戸越銀座に生棲してるって知ってても、私生活は見せな い。高倉健もそうだね。

M : 高倉健の神話性って、それに支えられてる部分が凄くあると思う。だって、役者として、どうかって言ったら。

M’: ワン・パターンだしね。でもカリスマ力はある。キース・リチャーズは自伝で私生活をさらしてたけど。

M : それはいいと思うんだ。でも週刊誌には出ないじゃない。

M’: TV のバラエティーにもね。不倫スキャンダルとかないもんね。

M : 週刊誌に出ると普通になっちゃうじゃない。

M’: 京都の話だけど、京都って60年代の終わりから70年代の初め京大の西部講堂とか、ロック・カルチャーが東京を凌いだときがあったでしょ。キーヤン(木村英輝)たちが中心になって。

M : ディナー・ショーにはキーヤンの作品を舞台セットにしたんだ。だってね、京都ホテルの中にキーヤンのショップがあるのが凄い!

M’: 東京だと一流ホテルとアヴァンギャルドなアート・シーンとはリンクしないよね。

M : 自分が関係してるから言うんじゃないけど、京都ホテル・オークラが、いま凄く面白いかもしれない。ムッシュとCharの〈KYOTO SUPER ROCK SESSION〉の次には『エルビス・オン・ステージ』を観ながら、そのショーの時のディナーを再現して食べるというフィルム・ディナーショーもやるんだよ。

M’: 京都は京大の中に西部講堂の〈モジョ・ウェスト〉っていう聖地があった。東大じゃありえない。芥正彦の〈劇団駒場〉はあったけど、ロックの聖地は。

M : もともと(俵屋)宗達とか淋派とか狩野派とか、あの人たちってプロダクションを作ったんだよ。最初に日本でアートにプロダクション・システムを導 入した。細川藩のサポートがあったわけじゃない。だから金箔をあれだけ使えたんですよ。あと、お寺がパトロンになって曾我蕭白に描かせたじゃない。

M’: やっぱ江戸のほうは北斎とか浮世絵師達は在野だったんだね。いまでもキーヤンは寺とカンケーしてる?

M : キーヤンは青蓮院とかに描いてるよ。

M’: 長谷川きよしも京都のお寺でライブやってたでしょ?

M : NHK のドキュメンタリーのために清水寺で歌ったんだよ。それも成就院っていう奥の院の、そこに秀吉がつくった〈月の庭〉っていう名園があって、その庭で長谷川きよしが歌ったんだよ。

M’: この谷間のコンサートもバリバリのロックより、長谷川きよしみたいな方が趣深いよね。

M : そうだね。

M’: その京都の文化形態から考えればムッシュとCharのディナー・ショーは自然の流れだね。

M : 京都だからできたって、Charもいってた。やり方としてはホテルの宴会場を夢のロック・クラブに変えてしまうというコンセプトで一切“ディナー・ショー”っていう言い方はしてないんだけど。

M : 京都だからっていうロマンチシズムはある?

M : ある。

M’: 京都は60年代にはキーヤンたちが「世界市京都」宣言して、サンフラン シスコに直結してた。ビートニクともヒッピーとも。京都はカウンター・カル チャーの聖地だった。

M : 文化都市ですよ。

M’: 村八分もいたし。アンチ・ナベプロもあったしね。

M : ナベプロは江戸時代でいったら幕府みたいな存在で、それに対する反抗ってあったんじゃないの。しかし、このショーガ、旨いね。(と、主催者のスタッフがさしいれてくれたショーガの酢漬けを口にし)

M’: 旨い。サックリして、甘酢感も抜群だしね。

一杯500円の生ビールを安価なタラバ蟹の天ぷら、宇都宮餃子、さしいれのショーガなどを肴に飲んでいる。緑の濃い山景が何やら志賀直哉の随筆にでもでてきそうな風情を放ち、「なんか、来てるお客の感じとか、72年頃みたいだな」とM :はタイムトリップ感を愉しんでいる。

ぼくらは、どんな状況でも愉しめるのだ。

M’: しかし変電所には驚いたね!

M : ちょと、ウォシャウスキー兄弟の世界だったね。迎えに来てくれた運転手が事もなげに、テロの標的になったって言うところなんて。

M’: 知らなかった。そこが日本の文明社会の心臓部だって。

M : 運転手がフツーに話してるのが凄い。

M’: 確かにいくら発電しても、変電しないと使いものになんないもんね。

M : それを知ったっていうだけでも、来た甲斐があったね。

M’: 秘密かな?

M : まったく知らなかった。

M’: ところで、今日はじめて聞いたけど、『朝日のあたる家』が、ミックの最初の衝撃だったんだ?

M : やっぱりラジオから流れてきた音楽を聴いていた世代じゃない。でもエルヴィスだと、ぼくは7,8歳。母が聴いてた。自分がリアルに音楽に反応する のって、16,17歳だから、やっぱりディランとアニマルズとストーンズだった。ただストーンズはマッケンは『黒くぬれ!』だったけど、ぼくは『テル・ミー』だったんだよ。

M’: ぼくは『黒くぬれ!』と、やっぱり『19回目の神経衰弱』だね。

M : あの2曲だね。あと『マザー・イン・シャドウ』、『アイ・ウォア・ビー・ユア・マン』をラジオで聴いたけど、それほどインパクトはなかった。

M’: ビートルズは?

M : 最初、『ラブ・ミー・ドゥ』だよ。でもポップ・ミュージックなんだよ。ところが、アニマルズの『朝日のあたる家』はあのコード進行の、ダンダンダンダンダーンっていう、そこにアラン・プライスのキーボードが乱入してきて、エリック・バードン「There is s house in New Orleans They call the Rising sun~」ってあのだみ声で歌うわけじゃない。あの黒っぽい音楽は只ならぬものだった。

M’: 原曲は結局、何だろう?

M : ニーナ・シモン、ボブ・ディランも歌ってる。

M’: 民謡?

M : この前、『ソング・オブ・ソウル』っていうBSでドキュメントやっててね、それで『朝日のあたる家』をひもといていた。凄く面白い。ディランがこの曲を歌った背景とか。

M’: 娼婦館の歌でしょ?

M : もともとアラン・ロマックスっていうフォーク・ブルースの音源を収集していた人が発見した歌なのね。トラディショナル・ブルースで作詞・作曲は不明なんです。

M’: アニマルズで脚光をあびた?

M : ダントツに早かった。ホントにあの一曲で世界を変えたぐらいに。ディランが歌ってたことなんて、吹き飛んじゃったくらいに。だから逆にあたりすぎて、アニマルズにとってはこの一曲が重荷になっちゃった。(餃子のタレが足りなくなって)ちょっとタレもらってくるわ。

ステージでは演奏が続いているが、ぼくらは会場へは行かず、屋台村で生ビールを飲んでいる。いちおう、頭脳警察とエンケン・バンドは見ようと、ふたりで決めていた。M、タレをもってもどってきて、

M’: そのアニマルズの『朝日のあたる家』のインパクトとミックが音楽評論をはじめたことはカンケーある?

M : カンケーあるといえばある。あのころ、ビートルズもアルバムの半分くらいはカバーだよね。

M’: ビートルズだと、『プリーズ・ミスター・ポストマン』がマーヴェレッツ、『マネー』がバレット・ストロングだもんね。でも、原曲があったなんて知らなかった。

M : あとチャック・ベリーやキャロル・キングだったり。ポップス系でしょ。だけど、アニマルズの最初のアルバムに入ってた、ムッシュも歌ってる『ブーン・ブーン』はオリジナルはジョン・リー・フッカーだよ。それに『悲しき叫び』は原曲がサム・クックだって知って、アニマルズからジョン・リー・フッカー、サム・クックへと入っていく、ある意味ディベロップしていくとこは、いまマッケンがいった音楽評論的アプローチを無意識のうちにしていたのかもしれない。

M’: あの時代の名曲は、ほとんど原曲、黒人音楽なんだよね。

M : どっちかっていうとみんな R&B かソウルだった。でもアニマルズは完全に ジミー・リードとかブルーズの方からきてる。

M’: ストーンズも R&B かな?

M : R&B とブルーズの中間だね。アニマルズが一番ブルーズだよ。

M’: ロンドンにはジョン・メイオールとかいたのに。

M : アニマルズはいま思うと変なバンドだね。エリック・バードンが変なんです。

M’: 生き方も変だもんね。

M : 黒人ミュージシャンを集めてWARを結成したり。

M’: ネイティブ・アメリカンに傾倒したり。

M : インディアン居留区に住んでた。ジミー・ウィザースプーンとアルバムつくったり。

M’: 世界観が独特だったんだね。

M : これ前に話したと思うけど、何年か前にグラミー賞の授賞式でジョン・ボン・ジョヴィが、「今日は自分たちにとってサイコーの男を紹介したい。レディス&ジェントルメン、ヒー・イズ・リアル・アニマル!」って、そこでエリック・バードンが登場するわけね。それで、エリック・バードンをリード・ボ ーカルにボン・ジョヴィがうれしそうに『朝日のあたる家』のバックを演るのね。それはCharがムッシュと『バンバン』やってるときに見せたうれしさも同じ。あんなChar、見たことないってくらいうれしそうだった。

M’: 音楽は、そこが凄いね。

M : 映画は共演ていったって、そこまでのよろこびはないよね。

M’: アドリブはないだろうし。

M : 音楽は特にジャズは共演の至福感ってある。

M’: それはプロデューサー冥利に尽きる?

M : 昨日はそうだった。

M’: Charの曲はやらなかったの?

M : やらなかった。その代わり、Charのリード・ヴォーカルで『ライト・マイ・ファイヤー』、『クロスロード』をやった。

M’: Charのヒット曲をやっちゃったら、やっぱちがうかな?

M : それやってたら、ホテルっぽくなっちゃたね。Charは今回仕事をして、めちゃくちゃ頭がいいと思った。こんな風に音楽の話しをしてても、Charは 誰が何年に何々してたとか、ものすごくくわしい。あそこまで理論とテクニックの両方を持っているミュージシャンっていないね。

M’: さっきも、音楽業界はCDのセールスがガタ落ちの状況だけどと話してた けど、ロックはもともと1万枚ぐらいだったわけだからね、売れても5万枚と か。それ思えば、元にもどったってことかな。

M : レコードが何枚売れたかどうのっていうより、ライブってサイコーだよねって思えるものがでてきてさ。

M’: ちょっとステージ見てみます?

近くにテロの最大の標的がある村で『銃をとれ!』とパンタはシャウトしていた。ほとんど筒井康隆のSFのようだった。

だけど、およそ40数年前にミックは頭脳警察のマネージャーをしていて、ぼくもそのころパンタと会っている。

「継続こそ力だ」というのは、別にユニクロが継続するようなことではなく(だって、もっと安く良質のメーカーが代わりにでてくれば、それはそれでいいのだし)、代わりがきかない文化のことだろう。

40数年の時を経てぼくらは頭脳警察のステージを見ている。

つづく元憂歌団の木村充揮と内田勘太郎には心底感動した。『サマータイム』 にはじまったステージは実にソフィストケイトされ、ギター2本のセッションは谷間に霊妙感に満ちた弦音をひびかせ、ぼくらはため息をついていた。

ちょっとそれは崇高をさえ感じるショーだった。アコースティック・ギター2本で充分、響宴を生み出せる。谷間や森、という環境が音に生命力をもたらしていた。

外道は、キッチュなロック・ミュージカル・ショーのようだったし、エンケンはその独自のパンク唱法に声の衰えを感じさせなかった。

深夜10時終了。主催者側の車で塩尻町へと向かった。変電所は異様に暗い闇にのみこまれていた。行けども行けども深い闇だ。ホテルへと車は走る。途中、台湾料理屋の ネオンが目に入る。

駅前のホテルにチェックインし、すぐに町に出る。タクシーに乗って、

「何処か、軽く食事ができて飲める店はないですか」(M)とドライバーに訊くが、「11ßß時には何処もしまっています」という通り、町をめぐるが、どの店もすでに終わっていた。

「台湾料理屋があったと思うんですけど」(M)と、ドライバーに告げ、そこに向かうと、まだネオンが灯っていた。

こういうときM :は絶対外さない。

執念のような気迫で、店を見つけだす。まるで、それが人生の一大事のように。入ると、中国人が働いていた。メニューを見ると台湾料理ではなく東北地方の料理とあるから、中国の吉林省の方の肉系のメニューだ。

M :が、豚の内臓、耳などの料理を選び、紹興酒のボトルを一本とった。もう時間は11時30分をまわっている。

M’: 何か最近面白いのありました?

M : (立川事務所の)増田が100円で買ったキューブリックの本があってね。本人のインタビューとか、映画術とか、みんなが『2001年宇宙の旅』を深読みしてるのはおかしいよねってキューブリックが淡々と語ってるの。これが面白かったね。

M’: ぼくは最近見て面白かったのは昔の作品で、『黒いオルフェ』。あれは全篇、初めから終わりまでサンバが流れてて、改めて、ちょっとありえない作品に思えた。狂ってる。

M : あれはいいね。映画ではね、最近見たのでは出色だったのはゲンスブールのドキュメンタリー。『ノー・コメント・バイ・ゲンスブール』ていう。

M’: それは昔の映像を使って?

M : 今までの映像を、全部使ってる。凄いのはゲンスブール以外の声はいっさい聴こえてこない。

M’: 聴こえてこない?

M : 第3者の証言はいっさいない。

M’: それで、ノー・コメント?

M : ゲンスブールの言葉と歌しかない。その作り方が画期的なのね。

M’: 言葉は何から?

M : いろんなインタビュー・テープだったり、テレビの番組だったり。だからものすごい編集作業なんです。

M’: 時代を追ってるの?

M : 生まれてから死ぬまで。ゲンスブール伝になってる。

M’: ゲンスブールはダリの秘書をやってた?

M : 秘書はやってない。ダリのところに遊びに行って、ダリにおまえは面白いねって言われてたんだね。

M’: ぼくは最近、京急蒲田の駅前商店街に中古のVHSの店があって、よく行くの。

M : 掘り出し物あるの?

M’: そこに3軒ビデオ屋があって、一本50円ですよ!

M : 50円!

M’: そう。それでこの間、ラッセル・マルケイの『シャドー』と、ブラット・ピットのデビュー作の『ジョニー・スウェード』と『ベティ・ブルー』を買ったんです。

M : そこ、今度、行こうぜ!

と深夜12時もまわり、町のはずれの中華料理屋で、紹興酒を飲みながら雑談している。

10数年前、一緒に行った中国タイゲンの夜を思い出していた。店を出て、夜道を歩いてホテルへ帰る途中、コンビニに寄り、アイスを買った。

昨日、Mは京都に。自分は那覇に。

それがいまはアイスをかじりながら見知らぬ町の無人の夜道を歩いている。

そんな時間にさえもシャングリラを感じるのだった。