- TEXT:

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

TACHIKAWA“MICK”NAOKI

&

MORINAGA“MACKENZIE”HIROSHI’S

CLUB SHANGRILA 26

2014年5月27日収録

@はるみ(芝浦高浜橋)

真夏日を思わせる天気がつづいていた。

ぼくらはもう異常気象とは思わない。

ガタガタのガラス戸も窓も開け放ち、風が車道の騒音とともに暑気を運びこんでくる。空調機は不要だ。

そばには運河が流れ、〈はるみ〉に隣接する、冗談としか思えない店名の焼肉屋、〈シー・パラダイス〉はどぎついネオンを点灯している。

宵闇迫る時間、国境の町への郷愁をかきたてられるかのような気持ちになる。

店内には常連客の丸さんと佐々木さんが端の席で向かい合い、ぼくらは反対の端の席で向かい合っていた。

10人程で満席になる店は、その日、列車の客車ーーそれは内田百閒の阿房列車かエルヴィスのミステリー・トレインか、会話は時空を走って行く。

端の席のふたりはその気になればそばの運河でも釣れるボラを話題にし、丸さんは「ボラの餌は苔なんだよ」と大声を張り上げている。

ぼくらは生センマイとチャンジャ、豚足を肴に、オランダ産のビールを飲み、夕涼み気分にひたっている。

M’(森永): 季節、ちょうどいいね。蒸し暑いけど。

佐々木: 沢田研二っぽい。

M (立川): なんで、沢田研二なの!?

ママ: 佐々木さんの会話、通じない。

佐々木: これから梅雨に入るし。

M’: 沢田研二、梅雨っぽいの?

佐々木: ジメジメしてる。 (爆笑が店内にはじけ)

M : 季節の変わり目に沢田研二、いいね。ジメジメしてる沢田研二。

M’: なにいってんだか、サッパリ、わかんない。(窓の外を見て)

丸 : きれいになったね。

ママ: あ、丸さんとこ?

丸 : ビル、塗りかえ、6000万。

M’: 6000万! ぼくのとこのビルもやってたけど、3000万だった。塗装職人がいないっていってたな。

丸 : 20年ぐらいたつと、いろいろ問題がでちゃうわけ。

M’: そりや、傷む。地震も多いし。

丸 : そう。だからマンション買うじゃないですか、何千万も払って。だいたい、15年で手入れなきゃならない。もう、マンション、うっかり買ったら、金、のこんないですよ。

M’: うっかり買ったらっていいね。(笑)

M : うっかり買っちゃうんだよ。人は勢いだから。

M’: 金魚鉢で充分だったのに、つい、うっかり熱帯魚の水槽買っちゃって、もう手入れが大変みたいな。

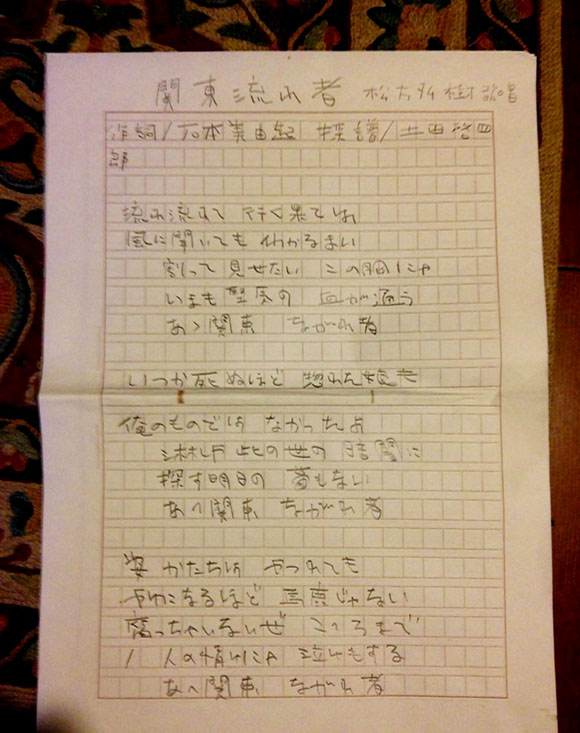

M’: 昨夜、コルトレーンの『ジャイアント・ステップ』とか『ソウルトレーン』とか何枚か聴いてみたら、一番難しいといわれてた『至上の愛』が一番聴きやすかった。

M : 『至上の愛』って、それまでコルトレーンが実験的なことさんざんやって、あれで、ふっと抜けた感じがする。フレーズひとつとっても。だから、いま聴いても抜けてんだよ。

M’: あれは海外でも最初、難しいって不評だった。

M : だけど、いま聴くと、めちゃくちゃ精神的で心地いいから、オーソン・ウェルズといっしょですよ。『市民ケーン』と同じ。

M’: けっこうポップで。

M : ポップ!

M’: われわれが、この先に体験するであろうカルチャーを暗示してた。そういうこともいまになってみないとわからないから、もう一回見聞する必要あるね。あのころじゃ、わかんない。

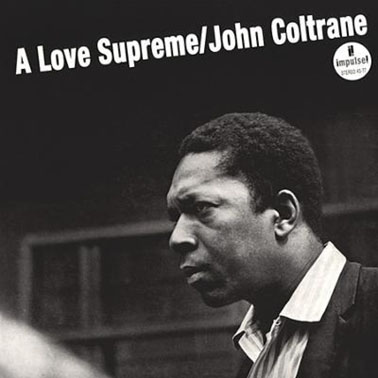

M : コルトレーンとエリック・ドルフィーは近未来ですよ。あのね、エリック・ドルフィーの『ラストデイト』に名曲『ユー・ドント・ノウ・ホワット・ラブ・イズ 』がはいってるわけ。それ、バスクラで11分52秒秒だよ。やばいよ。

M’: あとね、最近、トム・ウエイツの伝記本、読みなおしたのね。それで、何がおもしろいかって、トム・ウエイツがニール・ヤングとかイーグルスを名指しでさ、あいつらなんであんな甘っちょろいポップス歌ってんだってこき下ろしてんの。西海岸のロックのシーンを馬鹿にしてんの。それもあってか、トム・ウエイツはコッポラの『ワン・フロム・ザ・ハート』の映画音楽をやったんだろうけど。

M : 『ワン・フロム・ザ・ハート』は忘れ去られた名作だよ。あれは素晴らしい。あれはラスベガスに対する最大のオマージュだからね。

M’: トム・ウエイツはネオンが似合う。再開発地区は、どこもネオンがないよ。ネオンはアムスですよ。そういえば、近藤(等則)さんと最近よく話して、ライブも見てるんです。

M : 近藤さん、いまもアムスなの?

M’: いまは、18年間のアムス暮らしをやめて帰国したんです。それで、帰国したらもう音楽業界の右も左もわからない。森永君、いったいどうなってんのかねって連絡がきて。ぼくだって、わかんないですよ。それで、自宅録音した音楽、聴いたんですけど、メチャクチャ凄い。今度、それ、送ります。

M : あっ、そう。聴きたい。

M’: いまはどこのレコード会社にも所属してない。

M : 近藤さんなんか、レコード会社でやることない。

M’: アメリカからはビル・ラズウェル、ジョン・ゾーンたちが「近藤、ニューヨークに帰ってこい」っていってて、レッチリのドラマーのレコーディングに参加したりしてるんです。

M : それね、ミュージシャンからペインターから映像作家から、何もかも、ジャンルを超えてアーティストが集結してね、例えば〈東京アンサンブル〉とかのレーベルをつくるんですよ。そこからレコードもだす。展覧会もやる。映像もつくる。それがメジャーと対抗できる唯一の手段で、でも、それはメジャーで仕事してた人たちがやらないとつまんない。だから、そこには近藤さんとかマッケンとかぼくがいることが意味があって。結局、そうじゃないと、メジャーでできない人がやってるって、鈍臭いですよ。

M’: それでいうと、70年代にクリス・ブラックウェルのアイランドとか、デヴィッド・ゲフィンのアサイラムとか、オルタナティブのレーベル、あったじゃないですか? アイランドは60年代には、キング・クリムゾンも所属してた?

M : EGレーベルっていうのがあって、ロキシー・ミュージックも、そう。クリス・ブラックウェルが一番先進的だったね。

M’: あのへんがロックの理想だったかな? アイランドからはボブ・マーリーもでてきて。

M : すいませーん、ハイ・ボールください。

M’: 蒸し暑い日はハイ・ボールがいい。すっと、体温さがる。それで、なんだっけな?

M : アイランド。

M’: そうそう。それで、ミックがコスモス・ファクトリーとかやってるときには、当然、クリス・ブラックウェルのことも知ってて?

M : うん。

M’: 意識してた?

M : 何か新しいことができる予感とか、やれる土壌があるって思わせてくれたかも知れない。でも、ぼくの場合はアップルだね。みんな知らないけど、フールっていうアーティストたちがいて、アップルは音楽だけじゃなくて、アートと一体化させる動きがあって、それは意識してた。だから、ぼくがフードブレインをやったときも、アート・ディレクターは木村道弘だから。ぼくはタージマハール旅行団とも関係してたからね。

M’: そうなんだ! タージマハール旅行団もやってた?

M : やってた。なんか青山にあった変な店で、タージマハール旅行団の別プロジェクトがあって、それを木村さんとやってたんだよ。

M’: やっぱ、そうか。ぼくらの発想の原点には、そのころのことが確実にあるね。けっこう、実験的なことやってたもんね。ぼくら過去のことよく話すけど、それって懐古もあるけど、過去というにはあまりに近い感じがするの。普通、歴史の習いからすると、60年以上も生きてれば、世界大戦とかあって、流れがナタで断ち切られるんだけど、ずっとつづいてるから、まだそのへんに気配が漂っていて、場合によっては戻った方がいいんじゃないかって思う。『ゼロ・グラビティ』も、カントリーが流れてて、インパクト、あった。古いカントリーですよ。

M : あれはいい映画だった。ぼくは宇宙ものはダメなんだけど、あれはホントに好き。無重力空間感がよくでてた。

M’: カントリーってことは、あれ、『2001年宇宙の旅』へのオマージュですよ。で、ぼくらけっこう、いろんなものを見聞してきた方だけど、いまになってみると、カントリーもそうだけど、片鱗に触れてただけだったかなと思うことも多い。

M : いま、前のLP出して、聴いてるんだけど、やっぱり、けっこういいのって、60年代、70年代のものがいい。それも、ジャズもロックも関係なくて、制作に気合いが入ってたんだよ。

M’: 気合い! 入ってた。ロックでも、ロキシー・ミュージックぐらいまでね。

M : ロキシーは、そう。

(ここで、ママと、某イタリア料理店がバブルのときに高いワインをあけて悦にいってる偽セレブたちにより、店の歴史的風格がそこなわれていった話になり)

M’: そこ事業の拡大してないからいいけど、流行って、店を全国的に何軒も増やして、結局全部ダメになったところも多い。元の木阿弥っていうけど、元に戻れないことも多い。戻れたらいいですよ。先日も、事業縮小した人に会ったら、憔悴してた。

M : いま、マッケン、いったとおり、拡大しちゃって失敗したとき、元に戻れたら、笑える人がいいね。でも、だいたいみんな、あんなに自分はやってたのに、いまはこんなに落ちぶれちゃってって思っちゃうんだよ。

M’: 拡大って帝国主義だね。それは滅ぶ運命にある。

M : やってれば、当たることもある。でも、これは間違って当たっちゃったんだ、自分はここいらだと分がわかってたら、ぜんぜんいいと思う。前にも話したと思うけど、伊丹さんと仕事してるとき、ふたりになると、「立川君、ぼくはね」って本音を語るのね。それで、「昔の映画って、二本立てだったじゃない。ねっ。ぼくは基本的にB面が好きなんで、ようは二本立ての併映作品をつくりたかったのに、いつの間に単館ロードショーになっちゃって、何か腑に落ちないんだよ」って聞いて、ぼくも気分はいっしょだった。

M’: 普通は失うことが怖くなって無理しちゃうのかな。

M : 仕事してればね、今年は損したなっていうときは必ずある。そのとき、ぼくは、人間なんだから、そういうこともあるって思えるよ。それが、そこで、損した分を必死になって取り戻そうとした奴は絶対、ダメになるね。失くなっちゃったら、それは失くなっちゃったもんなんだよ。

M’: ぼくらみたいな仕事にそういう拡大はないですね。ただ、ミックがいった、アーティストの連合には可能性は感じますね。

M : だからさ、ジャズ・ミュージシャンでも、もう活動やめちゃってる人っているじゃない。半引退してるとか。で、ぼくらと3人で、ジャズ・クラブに行ってみようと。でも、彼は「エーッ、立川さん、森永さん、俺、いまさらジャズ・クラブなんて行きたくないよ」「いいじゃん、行こうよ」って行ったとき、ステージで吹いてる奴がイマイチだと、「なんだ、こんな程度かよ」ってぶつぶつ呟いたりするじゃん。映画のシーンみたいけど。そこで、「そんなこというんならやればいいじゃん」っていった瞬間に、彼が「俺、またやろうかな」っていうようなことの中に、きっとぼくらはいるんだよ。

M’: 確かに。そういう場面はある。

(話してると、丸さんが、カバンから何か取り出し)

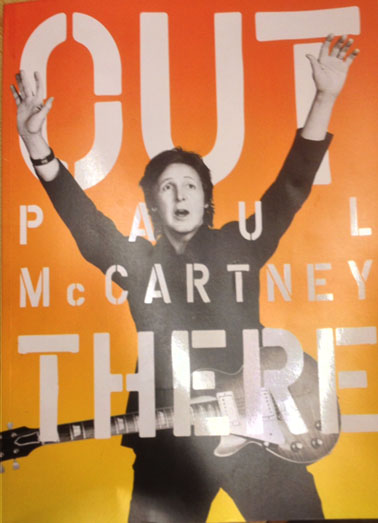

丸 : これ、聴く?(とCDを見せられ、それは松方弘樹だった)

M : 聴きたい。 (ラジカセにセットし、松方弘樹の歌が流れてくる)

M’: これはいいや。ジメジメしてない。

ママ: 丸さん、日本酒、もう三杯、飲んでるから、酔ってんですよ。

丸 : 松方が大変なときに支えてあげたから、それで、俺に感謝するって、このCDサイン入りのくれたんだよ。息子も、いまはおかしくなっちゃったけど、子供のころ、面倒みてたんだよ。

M’: 声がいいね。もの凄い艶がある。やっぱ、遊んでただけのことはある。

丸 : 松方が俺も歌いたいんだと。

M’: そうですね、みんな歌ってた。裕次郎、小林旭、高倉健、鶴田浩二、渡哲也。

M : 歌う映画スターですよ。

M’: 勝新も安藤昇も。

丸 : 勝新もよく知ってた。昔、俺、悪いことばっかやってた。

M’: そうでしょうね。80にもなって、そんなに飲んでるなんて。

丸 : これはレコード会社がだしてくれなかった。

M : 音、大きくしようよ。

丸 : これは非売品なんです。

M : ようは私家版みたいなもんだ。

丸 : そう。自分でお金だしてつくってね。

M’: 幻のCDだ。ここじゃなきゃ、聴けないね。ぼくね、松方弘樹の本、つくったことあんです。

M : そう?

M’: 超カルト本っていわれてる『松方弘樹のきつい一発』。取材で会ったけど、本物の不良ですね。この間、千葉真一と共演してた『沖縄ヤクザ戦争』見たけど、あと『北陸代理戦争』とか、凄いのは『県警対組織暴力』かな。

M : 凄くいいのは松竹でつくった『恐喝こそ我が人生』だね。

M’: 監督、深作欣二だ。

M : いま絶対、公開できないよね。そのタイトルからして。

M’: ホントに高倉健以降のヤクザ映画はひどいですよ。だいたい、強姦だもんね。ビデオにもなってないの多い。映画館だと、浅草でやってたけど、もうなくなっちゃったから、映画館じゃ見れないね。ビデオだと蒲田に行けば、まだ売ってるよ。

丸 : な、だから松方、たのむよ。

M’: でてくるかな?

丸 : 俺がいえば、でてくるよ。

M’: じゃ、クラシャンのゲストに。

M : (北野)武さんだって、クラシャンの人たちと話したいってきたしね。しかし、いい風がはいってくるね。

丸 : ご主人たち、いろんなこと知ってそうだから、聞くけど、モンチッチ、知ってる?

M&M’: 知りません。

丸 : エー、知らないの! それ、おかしんじゃないの。モンチッチ、知らないの!

M’: ミック、知ってた?

M : 知らない。

ママ: お猿さん。

丸 : そこの社長、むかし知ってんだよ。ダメだよ知らなくちゃ。

M’: すいません。

M : モンチッチおやじの写真、撮ろうよ。

M’: 丸さん、撮らせて。

丸 : 俺、撮ったって、意味ねえじゃん。

M’: 丸さんと佐々木さんのツーショット!

佐々木: やだよ。

M : モンチッチおやじとジメジメおやじ。いいと思うよ。

佐々木: みんな、バカなこといってないで、早く帰って寝た方がいいよ。

ママ: それ、佐々木さんがいうのがおかしいわよ。

M’: そうですよ。いつも佐々木さんがみんなにいわれてて。出て行っちゃ戻ってきて、何度もそれくりかえして。道路までのちょっとした斜面、あがれないの。

佐々木: ヤアヤアヤア。(ヤアヤアヤアは佐々木さんが酔ったときの口癖だ)

M’: それ、ビートルズだよ。

丸 : あいつら、髪ながくして、最初、女かと思ったよ。

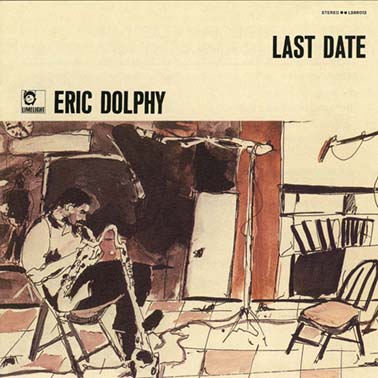

ママ: あたし、ポール、見に行ったんです。会場に4時に入ったら、中止だっていわれて、見れなかった。

M’: ミックは行ったの?

M : 行かない。ストーンズも行かなかった。

M’: なんで?

M : この間も、誰かとその話して、なるほどなっていわれたんだけど。ポールはビートルズの曲からやるって、それはファンには嬉しいことかも知れないけど、ぼくからすると、それは演歌の花道みたいな気がするわけ。オール・ヒットパレードでしょ。もうノスタルジー一色でしょ。それは、ぼくの興味じゃない。

M’: ポール、嫌いなの?

M : それは才能あると思うよ。新作も嫌いじゃない。いいんだけど、やっぱり、彼の立場でファンから望まれていることは、ポールはみんなから愛されているポールをやらなきゃいけない。それはストーンズも同じで、公演でやる曲は新曲は数曲で、あとは『サティスファクション』とか、ファンから望まれてる曲をやらなきゃならない。

M’: ディランは新曲をやる。何が、違うの?

M : なんだろう? 自分の姿勢かも知れない。ディランにノスタルジーはない。昔の音楽聴くんなら、ビートルズやストーンズより、エリック・ドルフィーのアルバムの方がぜんぜんカッコいいよ。

M’: 過去を感じさせないって、凄いことだね。

M : ポールはね、みんな忘れてるけど、ウィングスのデビュー・アルバムがすごくいいんだよ。あれ、みんな黙殺してるね。あれの中に『ワイルド・ライフ』っていう曲があって、それ、めちゃくちゃカッコいい。ソング・ライターとしては、ぼくはジョン・レノンよりも才能、あると思う。話かわるけど、ぼくね、フェイス・ブックやめようかと思ってるの。

M’: そう!

M : ぼくらは、何がいいか、いろいろ考えて、選択して、時間をつくって足をはこんでね。こんなふうに話をしながら、やってるわけだよね。だけど、何か書くと、イイネって押すだけの人たちのためにやるつもりはもうない。

M’: それ、拡大しすぎたんじゃないのかな。いまは拡大の時代だから、逆にカルトの価値、高まる。密会ですよ。

M : 何か書いてチェックすると、500人の人が同意してます、と。そんな誰だかわかんない奴に同意されても、意味ない。それでやめてね、最近なにやってるかわかんないって、なにいわれてもいいと思ったよ。

M’: いま、ここには5人しかいないけど、時間の密度は濃い。時間を共有しててね。響きあうものがあるじゃないですか。フェイスブックとかは、コンビニエンス文化ですよ。すごく人がはいってくるんだろうけど、ただ、通りすぎるだけ。

M : ただ、見にきてるだけなの。

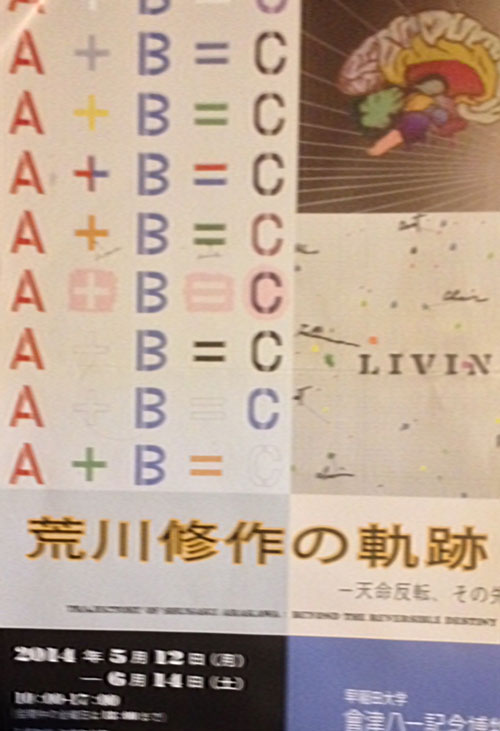

M’: 例えば、いま〈新橋文化〉で『フリークス』やってるけど、イイネなんて押してたら、よっぽどバカですよね。一週間だけスクリーンに映されて見たい人だけが見て、静かに消えていく。あと、図書館にあったチラシ見て、行こうと思ったのが、早稲田大学の構内の美術館でやってる荒川修作展。ぼくは美術館行かない人なんだけど、これは、ひっそりやってる感じがたまんないです。

M : それ、行こう!

M’: 早稲田に行って、荒川修作をゆっくり見て、あの辺の界隈でいい店見つけて、酒飲む。それだよな。

M : 周辺なんだよ。ずーと、ぼくらいってるけど、外へ出かけて行く。

M’: そこにはイイネなんてないね。

(〈はるみ〉にはトイレがない。隣の〈シー・パラダイス〉のトイレを借りに行って、戻ってきたMは)

M : 隣の内装、カッコいいね。レコード・コンサートやったらいい。

M’: もの凄いでしょ。アングラ感、半端ない。〈天井桟敷〉みたいだもんね。

M : それで、会費でさ。トム・ウエイツとかオールマンとかかけてさ。イベントやるには凄くいい場所だね。ライブじゃないな。レコード・コンサートだな。

M’: じゃあ、プレイヤー2台用意する?

M : いや、一台でいいよ。この曲、かけますって、一曲づつでいい。DJじゃないんだからさ。レコード・プレイヤーもいるね。アナログしかないのもあるし。デレク&ドミノスは、絶対アナログですよ。あと、J・Jケイル。あと、ノッティング・ヒルビリーズ、知ってる?

M’: 知ってるも何も、ぼくのフェイバリットです。マーク・ノップラー。この20年、ずっと聴いてる。このクラシャンでも確か紹介してるよ。

M : 2、3週間前に聴いて、泣いたね。

M’: あれ、ロカビリーの連中には名盤です。

M : 日曜日の昼寝時なんて聴いたらたまんないね。男と女が別にセックスしなくても、裸でまったりしてるときに流れてたらサイコー。最近の音楽に、そういうエレガンスでデカダンスなのはないね。

(明日、朝から港の倉庫会社で朝礼があり、佐々木さんは25名ほどの社員に訓示を述べなきゃならないので、「帰る、帰る」といっては、店を出ていくが、道路までの傾斜面を自力であがれず、ヨロヨロと体が戻ってきてしまう。それを見て)

丸 : 酒飲んで、車道に寝ちゃうと、いまたいへんな罰金とられる。

M’: 丸さんは町内会の会長だから、何でも知ってるね。

丸 : たいへんな罰金だよ。30万はとられる。

M’: そんないまどき車道に寝る人なんているの?

丸 : 海岸通り、みんなそう。

M : マッケン、それいれろよ。「海岸通り、みんな、そう」。いや、面白いね。すぐ、何処かに行っちゃうぼくらが、ずっといるもんね。

M’: なんか、悪役商会見てるみたい。しかし、丸さん、よく飲むね。

トーボウ: (いつの間にか、隣の主人がいて)丸さん七人兄弟の一番下。80歳。全員、いらっしゃいます。上は93。

M’: エーッ、丸さん末っ子?

トーボウ: そう。この子がって、いけねえ、この方が一番下です。若い。みんな酒飲む、煙草吸う。で、健康。

丸 : 病気したことない。

M : その七人の男女の比率はどうなの?

丸 : 女はひとり。

M : それ、テレビ番組できるね。

トーボウ: 集まると、一升瓶、何本もあけます。

ママ: ホントに凄いです。

M : 横山大観は、80代後半まで毎日一升飲んでた。

M’: 足穂あたりも、そうじゃないですか。だいたいみんな体、やられるけどね。鬼みたいに強いのもいる。

M : 画家とかって、いいなと思うのは、年重ねれば重ねるほど価値があがっていくでしょ。

M’: ピカソなんて完璧そうね。

M : 役者とかミュージシャンって、年とってから転機にこまるじゃない。画家には、その葛藤がないんだよ。バルテュスなんて、若いときは、そのへんのジゴロみたかったのが、年とったら偉そうに見えるわけよ。これ、ある画廊のひとから聞いた話でね。梅原龍三郎さんていたじゃない。これ、実話ね。女の子たちが、梅原先生の身の回りの世話をするのね。熱海にアトリエがあって。で、女の子たちはみんな可愛くてね、羽衣みたいな薄手の着物を身につけてるだけなのね。梅原先生は丸さんみたいに昼間から酒を飲んでて、庭の景色見てる。しばらくすると、「そこに座れ」って、女の子を座らせて、スケッチをする。すると、そばにいる画廊の者が「先生がいまスケッチ、描きました!」っていって、もうそこで凄い値段がつくわけ。しかも、それに色でもつけたら、値段ははねあがる。そこには画商が何人か控えてて、美味しいお酒、先生の好みの酒のあてとかを用意する。でも、やりすぎると「お前は!うるさい」と嫌われるし、気が効かないと、相手にもされないし、その間尺に合う者だけが出世してた。

丸 : それは仮説かもしれない。事実かもしれない。わかりますよ。偉い人は、みんな妾を持つんです。

M : それ、ぜんぜん、話、ちがいます。

丸 : それは男として当たり前のことだった。英雄色を好むってね。

M’: ぜんぜんちがうよ、丸さん、ミックのいってること。

M : ま、でも、そうだよね。丸さんのこと、夜の長老と呼ぼう。

M’: 夜の蝶だったら、ラドンだな。

M : むかし今東光っていう作家いたじゃない。丸さん、似てるよ。

M’: 清水次郎長みたいな感じもするしね。七人兄弟、凄いね。七福神だね。ありがたいことです。

なんだ、この感じ?

その「列車」のなかではエリック・ドルフィーと松方弘樹が共演する。

Mは何度もサイコーだねと感心する。

「ジャズの即興だよ。Aのコードのブルースみたいな」

人が喋るのは演奏だ。

プレイだ。

プレイは遊びだ。

遊ばないと、人格は破綻していくらしい。

それが、『シャイニング』の主題だった。

PLAY。

LAYの意味は深い。

国境の南を〈はるみ〉号は、夜の果てへと快走する。

客車には、近所の芝浦生まれ女が子供を寝かしつけてやってきた。また、話がはじけていく。すでに3時間経過。そろそろオフレコ話の時間だ。