- TEXT:

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

TACHIKAWA “MICK” NAOKI

&

MORINAGA “MACKENZIE” HIROSHI'S

CLUB SHANGRILA 3

2012/1/30収録

@CORE(三田)

草森紳一の『記憶のちぎれ雲』を再読していたら、作家デビュー前の草森氏と、まだ出版社勤務の身の村松友視氏が、よく赤羽橋や三田で会っては、いっしょに食事をしたり酒を飲んだりしながら歓談していたという思い出がつづられていて、夢にさそわれる気分になった。

Web版CLUB SHANGRILA3回目、今月はどこの町で会おうかなと想っているときに、その一文にふれたので、三田で会うことにした。

店は〈CORE〉。

ある日、道を歩いていて見つけ、たちまち虜になってしまったレストランだ。

よく通っているのに、店に関する情報を何も知らない。

ただすべてにおいてBestを感じる。

その日、ミックとは三田通りの路上で待ち合わせ、昭和の風情が濃厚にただようダウンタウンを散策したあと、闇の濃い一角にひっそりと店を開く〈CORE〉に着いた。

パーティーがふたつもはいり、店内は喧噪につつまれていたが、窓際のカーテンで仕切られたテーブル席に座り、ジャンゴ・ラインハルトの話からスタートした。

M’(森永博志)このあいだ知り合いの女の子からジャンゴのCDもらったのね。輸入盤で、『ジョージア・オン・マイ・マインド』から『スターダスト』まで、コンピレーション・アルバム。バンドでやってたんでしょ。

M(立川直樹)そう。フランス・ホット・クラブ五重奏団。ステファヌ・グラッペリがヴァイオリンで、他にギタリスト、ベーシストだね。

M’そのころみんな若かった?

Mまだ20代だった。

M’いま聴いてみると、古く感じるけど、当時はロック・バンドみたいなものだったかもと思って。

Mだから1930~40年代だよ。まだボリス・ヴィアンも若くて、ボリス・ヴィアンからすればアイドルだったんだよ。

M’斬新だったんだろうな。

M当時のフランスのジャズってエレガントな、それこそアメリカン・スィングみたいなジャズが主流でね、それからすると傍流だよ。

M’アンダーグラウンドの匂いするものね。

Mグレイトフル・デッドのジェリー・ガルシアが一番尊敬するギタリストがジャンゴだった。

M’その話、知ってます。60年代の終わりころですかね。ガルシアが公けに、ジャンゴをリスペクトするっていったら、翌日ベイ・エリアのレコード店からジャンゴのレコードがすべて消えたっていう。

Mガルシアにとってもアイドルだったし、ボリス・ヴィアンなんて、自分の本にハッキリ、自分が本当に心からリスペクトしてたのはデューク・エリントンとフランス・ホット・クラブだけだって表明してた。

M’ミックが初めて聴いたのはいくつのとき?

M15ぐらいかな。そのころもう生意気に『スィング・ジャーナル』を読んでたから、そこでジャンゴ・ラインハルトっていう名前を知って。まず名前がカッコいいなと。それと“3本指のギタリスト”っていうのにも惹かれたんだよ。

M’火傷で指うしなった?

M3本指なんで独特の奏法になった。

M’そうか。ジミ・ヘンが左利きなのに、そのままギターの弦を右利き用のままで弾いてたから、あの奏法になったのと同じような。

Mそうそう。それと、MJQに『ジャンゴ』っていう名曲があって、ぼくはMJQ大好きだったから、『ジャンゴ』って何だって調べたら、ジャンゴ・ラインハルトに捧げた曲だってわかった。いまでもおぼえてるけど新宿の中古レコード屋の〈オザワ〉って店があって、そこで買ったんだよ。

M’どんなルックスしてたのかね。あのショーン・ペンの『ギター弾きの恋』みたいな。

Mだってあの映画、ジャンゴをモデルにした伝記物だろ。与太者感のある存在に、ぼくら惹かれるだろ。

M’そのもらったCDのジャケットがね、古い地図の上にギターとワインがのってる写真で、めちゃくちゃカッコいい。ロマンチックなんです。

Mそれってやっぱ、酒、ジャズ、女って3拍子そろったフランスのジャズ観なんだよ。アメリカのジャズだとオーソドックスなちょっとむずかしいこと言われそうなところがあってね。

M’ジャンゴはギターとワインだものね。

Mそのころアメリカだとジャズはホテルのボール・ルームで、オーケストラでやってたんだよ。でもジャンゴたちは全員弦楽器だからどこでも演奏できる。それで酒場でもやってた。それこそ売春婦がいるような店でね。

M’ひさしぶりに音楽に酔った。ジャンゴで。それ若いDJの子からもらったんだけど。

Mあ、そう。ボリス・ヴィアンもパーティーのとき、ジャンゴのレコード持っていって、いまでいうDJみたいなことしてたんだよ。

M’いまは何をいいと感じるかわからないね。

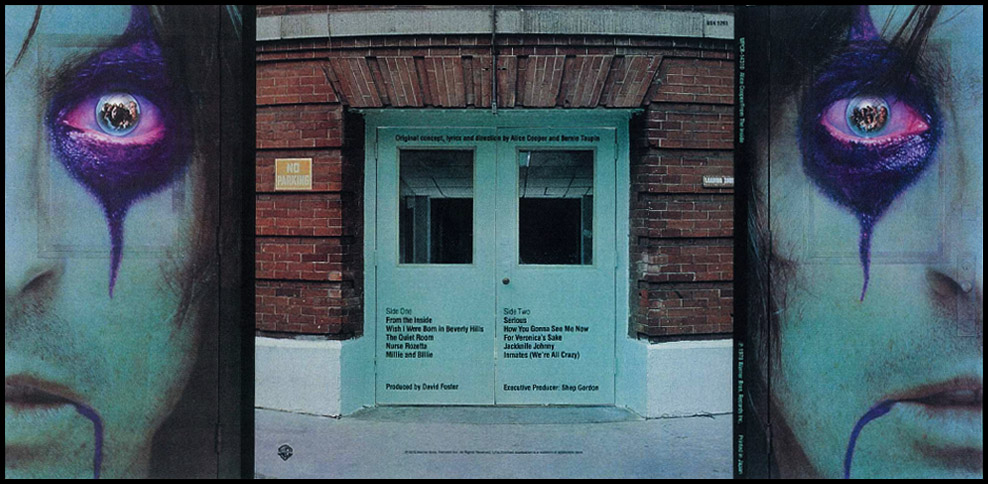

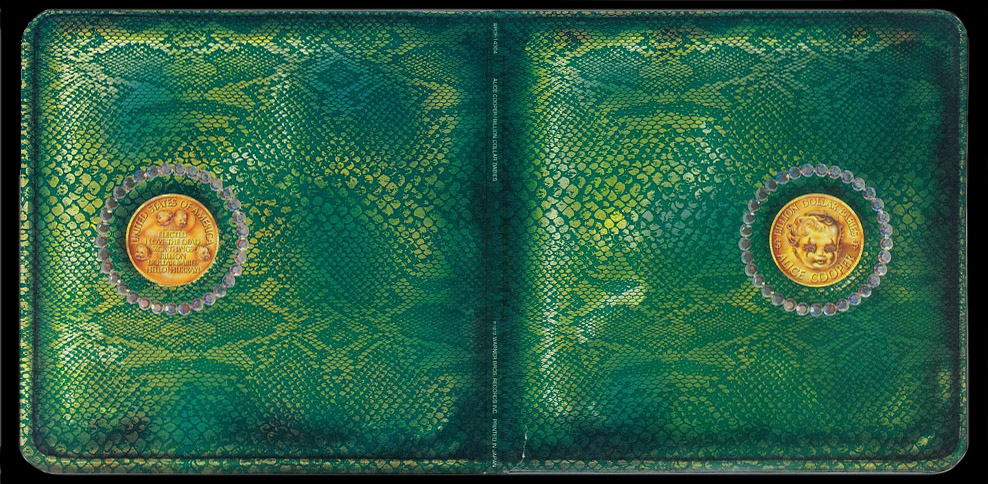

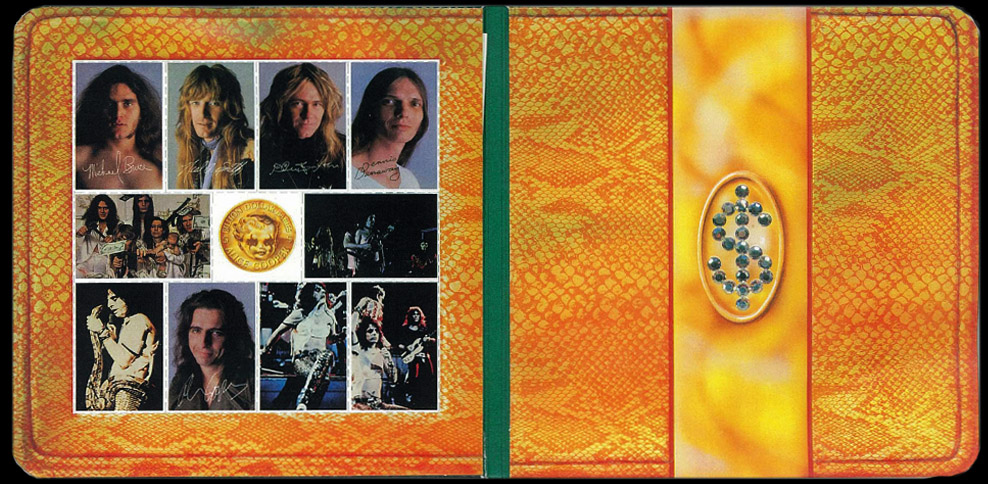

M最近、アリス・クーパーのアルバムが紙ジャケで復刻されたんだよ。全タイトル。いままで再発っていうと変なジャケット多かったじゃない。

M’そう。ぼくは見てないな。

Mそれをフランスのレコード会社がオリジナル版のジャケットを完全復元した。

M’音に関してはリ・マスターで精度を追求してるけど、グラフィックは手抜きしてたよね。

Mそれもあって紙ジャケにしたんだろうけど。それで、アリス・クーパーって変態系に想われてたじゃない。ところがいまあらためて通して聴くと。

M’どう?

Mライザ・ミネリがゲストではいってたり、アメリカン・エンターテインメントなんだよ。ボブ・フォッシーの『キャバレー』みたいな、ブロードウェイ・ロックだね。

M’ロキシー・ミュージックみたいなところがある?

Mある!完全に!

M’要するにロキシーにしろ、トーキング・ヘッズにしろ、ブライアン・フェリーもデヴィッド・バーンももともとアート・スクール出身で、現代アートにひどく失望してね。幻滅してね。大衆音楽なら実験的なことができそうだって方向変換した人たちでしょ。

Mその前に遡れば、ウォーホルがヴェルヴェット・アンダーグラウンドとコラボレートしたのがはじまりだね。その後、デヴィッド・ボウイが『ジギー・スターダスト』、その前の『ハンキー・ドリー』で可能性示した。名曲「チェンジズ」がはいってるヤツね。ボウイもアート・スクールの出身だし、彼らは現代アートへの失望もあっただろうけど、自分たちの表現の可能性をロックに見い出して、大量に流れこんでいった。

M’ビートルズは?

Mちがうね。ビートルズにしろストーンズにしろ、彼らにはハッキリ、ロックンロールやブルースっていう音楽的ルーツがある。ひとつの系譜がある。

M’ルーツがあるね。旧世代ね。

Mそれにね、ビートルズ、ストーンズは〈キャバーン・クラブ〉で一晩5ステージやってたけど、デヴィッド・ボウイやブライアン・フェリーはそんな下積みみたいなことやってない。もっとサークルっぽいっていうか、友だちのパーティーでやっていて、そこにグラフィック・デザイナーやカメラマンやファッション・デザイナー、アーティストの卵がいて、なかまで音楽をつくりあげていった。

M’まさにそうだね。ロキシー・ミュージックもトーキング・ヘッズも。

M何から影響うけたかってすごく重要で、クィーンがでてきたとき、フレディ・マーキュリーは「ライザ・ミネリとメイ・ウエストが大好きだ」って答えてた。それは相当すごいことで、当時はロック・ミュージシャンのほとんどは黒人音楽の影響うけてた。そこで「ライザ・ミネリ」って言われちゃうと。

M’冗談かみたいな。

Mアリス・クーパーもライザ・ミネリをリスペクトしてたんだよ。

M’そう言われてみるとアリス・クーパーを聴いてみたくなる。そうやって想えばCD、DVDの複製品って、素晴らしいね。いまになってわかるっていうことあるもんね。

M前からふたりで言ってるけど、もう新譜とか旧作とかの区別なんてないよ。70年代にはさ、新譜追っかけてたけど、いまそんなものないからさ。マッケンが言ったみたいにジャンゴ聴いていますごいなとか、ぼくがアリス・クーパー再認識みたいな、前よりぜんぜん楽しいわけよ。

M’そうそう今日持ってきたんだけど、ツェッペリンの2枚組CD。『マザーシップ』というの。小笠原の友だちが船便で送ってきてくれたんだ。(とミックに見せる)

M知ってる、知ってる。

M’ジミー・ペイジが2007年にプロデュースしたベスト盤なんだけど、DISC1はヒット曲オン・パレード。DISC2がマニアックな曲で構成されてて。アナログ盤時代のA面B面みたいな。DISC2がすごい。

M今日このあとどこかの店に行って聴いてみよう。

M’ジャケット、ロシア・アヴァンギャルドで、コレクション物ですね。

Mぼくも今日、CD持ってきた。

M’何?

Mコレ。アイ・ジョージだよ!

M’(ジャケット見て)ワッ すごい!ロカビリーだ。エディ・コクラインみたい。

Mすごいだろ!

M’変なこと訊きますが、本人は生きてるの?

Mそれが謎の人なんだよ。突然姿を消した。ヤクザか何かからんで表に出てこれなくなったみたいで。

(ここでミックがラジオ番組のナレーターのように、その経歴を読みあげた。語る声は、運命に翻弄され数奇な人生を送ったひとりの歌手の孤独な姿を浮きぼりにした。パーティーの客の喧噪がアイ・ジョージがうけたであろう喝采にも聞こえ、アイ・ジョージという「記憶のちぎれ雲」の行方を想った。以下がミックが語った経歴である)1933(昭和8)年、サン・フランシスコ生まれ。本名・石松譲治。父は長崎出身の外交官、母はスペイン系フィリピン人だが幼児期に死別した。父に従ってマニラ、香港、上海と東南アジアを遍歴。大連小学校2年終了後、大阪の小学校へ。大阪で父の死に遭い、天涯孤独となった。

長野の果樹園主に拾われ、飯田中学へ。2年にして中退、上京。東京銀座の鳳月堂に洋菓子工として入店、六年間ケーキ作りに従事した。歌手を志してテイチクのオーディションを受け、54(昭和29)年、黒田春雄の芸名で流行歌を歌ってデビューしたが、歌謡曲は自己に不向きである事を覚ってフリーになった。

大阪・堂島の毎日新聞社の裏の安宿に起居しながら、北新地界隈を流し、中南米に興味を持ち、歌及びギターを独習。59(昭和34)年、芸能界の育ての親といわれるターゲットプロ社長の古川益雄にスカウトされ、大阪のナイトクラブ『アロー』の専属になって、その援助を受けた。

59(昭和34)年、トリオ・ロス・パンチョスの日本公演の舞台に歓迎出演で前座を務めるラテン・シンガーとしてデビュー。世間をアッといわせた。坂本スミ子と一緒に各地を巡演、大いにメキシコの歌を吸収、パンチョスから共演歌手としてその才能を認められた。

60(昭和35)年、テイチクへ専属として再入社。従来シンガーには見られなかった、見るからに精悍な風貌とダイナミックな歌唱で、自ら作曲した「硝子のジョニー」(毎日テレビ「硝子のジョニー」主題歌)の大ヒットで、61年の第三回日本レコード大賞歌唱賞を受賞。64年の「紅子のバラード」、65年の「赤いグラス」(志摩ちなみと共演)などの歌謡曲、「ラ・マラゲーニャ」「キサス・キサス」「シェリト・リンド」などのラテン・ナンバー、それにトム・ジョーンズのレパートリーが得意で、男くささと強烈なバイタリティを持つポップス歌手の座を確立した。

63(昭和38年)、アメリカ人でもなかなか立てないニューヨークのカーネギーホールで、日本人として初めてのワンマン・ショーを行い、話題を集めた。興行的には必ずしも成功しなかったが、以後、続々とつづく歌手の海外公演の先鞭をつけた。ギター片手に、世界28ヶ国チャリティ・コンサート旅行を行い、音楽は万国の共通の言葉ということを実証して見せた。

M’すごいもの掘りだしたね。どうやって見つけたの?

Mムード歌謡のイベントやったとき、フランク永井とか松尾和子とかいろいろ聴いてみたんだよ。そのなかにアイ・ジョージもはいっていて、もう「別の惑星のひと」みたいにショックうけて、それで新聞広告で見つけて即買いしたんだよ。

M’代表曲が『硝子のジョニー』でしょ。あれが何年?

M1961年。第3回日本レコード大賞。

M’一回目が水原弘の『黒い花びら』だ。すごいダークな世界だね。

Mいや、もうダークさがすごい。これほどダークな歌謡曲を聴いたのは初めてだよ。水原弘どころじゃない。実人生でしょってたものがすごくて、そのすべてが声、歌に映しだされている。えらいものと出会っちゃった気がしたよ。

M’いまの時代にリンクする?

Mするね。

M’戦後の歌謡曲史の中では相当に異端?

Mもうぜんぜんメイン・ストリームじゃない。だって、1971年に“THE JAPANES”っていう外人混成バンド結成してるんだけど、メンバーに加藤ヒロシがいたんだよ。

M’エーッ、あのリンド&リンダーズの。ロンドンに渡った。

Mそう。加藤ヒロシ以外はメンバー全員外国人なんだよ。それで普通、こういうベスト物だと、ライナーで現在の消息にふれているもんなんだけど、もう何の情報もない。ただ、生きてることはわかってる。

M’音楽はいま聴くと、どうなの?

Mちょっとアニマルズっぽい。ダークさがね。

M’トム・ウェイツっぽくは?

Mトム・ウェイツにも近い。

M’この間も話したけど、ぼくら若いころ、60年代を体験して、よく知ってるなんて思いこんでいても、じつはひとかじりしただけで、じつは何もわかっちゃいなかった。

Mだから、『硝子のジョニー』が61年っていったら、ぼくら12、3歳だから知ってはいたよ。あと紅白も見た。でもそんな印象しかなくて、その歌唱力とかまったくわからなかった。

M’だってアルバム聴いてないし、ましてコンサートも行ってない。

M『白いマットに眠れ』っていう歌はボクサーの歌だよ。

M’寺山修司みたいだね。

Mこれ部屋で聴いたとき、部屋で聴くもんじゃないと思った。

M’街の中で?

Mあとでツェッペリンとアイ・ジョージ、どこかで聴こう。

M’この間も話したけど、斉藤耕一の『約束』もあまりのすごさに衝撃うけて、そのあとDVDで『津軽じょんがら節』も見て、コレも江波杏子の余りのすごさにビックリして。前に2本とも見てたのに、いま改めて見て、ものすごい映画だったんだなぁってわかった。

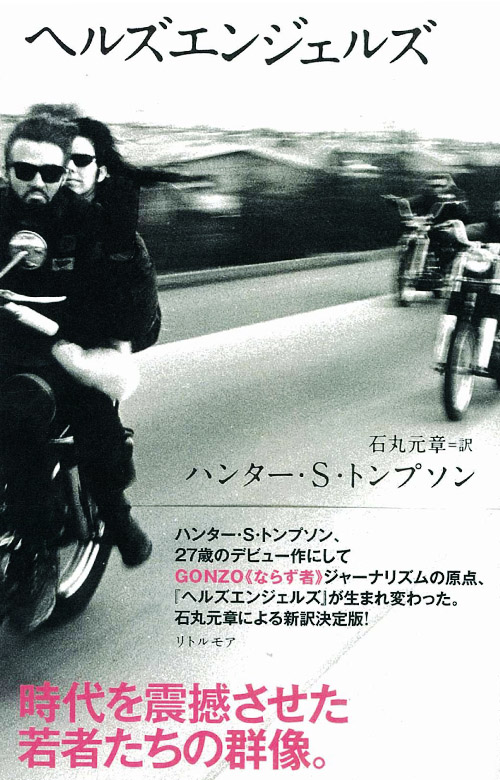

Mだからすごいものがじつはいっぱい遺されていて、本だって、ぼくら前から言ってたけど、ハンター・トンプソンのね、『ヘルズエンジェルズ』も、いま読んだ方が面白い。

M’そう。

Mあれをさ読みながらクィック・シルバー・メッセンジャースを聴いてれば、もうわざわざつまんないとこに出かけて行く必要もないって思うよ。

M’旅してるようなもんですね。

Mもっと言っちゃえば、ユーロで統一されちゃった世界やどこ行ってもスターバックスの世界なんて行く気しないだろ。もうぜんぜん興味もないし。それより今日マッケンがジャンゴいいって言って、ぼくがアイ・ジョージの話してる方がけっこう楽しいと思うよ。

M’だからさ、いまはもう新しいものがいいんだっていう神話なんて原発の安全神話の崩壊みたいなもんで。古いっていうだけで葬り去ちゃったのが大きなまちがいですよ。ところでミック、うつって漢字で書ける?

M書けるよ。

M’エーッ!書けるんだ。じゃ、バラは漢字で書ける?

M書けるよ。

M’おぼえたの?

M子供のころから漢字好きだったから。だって憂鬱って漢字で書くと、ちゃんと伝わってくる。

M’確かに。

M中学のころから谷崎潤一郎とか三島由紀夫、好きだったから。

M’谷崎の『陰翳礼讃』とか?

Mそうそう。陰とか翳とか、すごく好きだった。

M’美意識だ。

M窮屈とか、ああいう字も好きだね。

M’怖れいりました。『硝子のジョニー』もガラスがカタカナじゃ伝わらないね。で、ぼくはここんとこずっと田中小実昌の本を読んでいてね。文章、ほとんどひらがななのね。

M知ってるよ。

M’その文章が気持よくって。音楽聴くみたいに何度もくりかえし読めちゃうの。それでね、田中小実昌っていうとゴールデン街の住人みたいなイメージ強いけど、本当はいつも世界中フラフラしてて、特に、しょっちゅう行ってたのはアムステルダムとシアトルですよ。

M最期は、L.Aのリトル・トーキョーで客死したんだよね。あそこの葬儀屋だもんね。いつも半ズボン姿で、AC/DC みたいな。

M’ハッハッハ、そうそう。どこでも半ズボンで。ニューヨークの話が面白くてね。いつもチェルシー・ホテルに泊まってて、黒人ミュージシャンといっしょにいたのね。ある日、チェルシー・ホテルの前の路上にその黒人ミュージシャンといたら「レゲエの神様」に会って、「レゲエの神様」が田中小実昌の友だちのこと尊敬してるらしく声をかけてきたと書いてて。その「レゲエの神様」ってボブ・マーリーのことでしょ。

Mすごい話だね。

M’そう。ジミー・クリフの『ハーダー・ゼイ・カム』も絶讃してましたから。すごいひとなんだけど、どれも本の装丁がひどいんだよな。植草さんは装丁で得してるけど。

M僕も植草甚一は好きで読んだけど、植草さんはどこかに知的コンプレックスあったと思うな。田中小実昌は、そんなのひとつもなかったよ。

M’田中小実昌はいってますよ。「見えないものは、あるとはおもわないのが、ぼくの習慣だ。見えないものを信じたりすると、ときには観念的になる」って。それで世界中ウロウロしてた。この間、深沢七郎は元祖ビートニクだってミック言ってたけど、田中小実昌は元祖ヒッピーです。そうやっていま自分の認識を組み変えてる最中なんです。

Mそれ、共感できる。再会と再編集、再認識、再構成。自分の記憶のね。たとえば僕はいまダイナ・ワシントン聴くと、すごいと思う。でも世間的にはビリー・ホリディのほうが評価高くて、ダイナ・ワシントンをいいって言うひとは少ない。

M’そうやって言われると、ダイナ・ワシントンも聴いてみたくなる。だから新しいものを追ってる時間もなくなる。

Mだけど、ぼくらは新しいもの避けてるわけじゃないものね。

M’そうそう。映画だと『アリス・クリードの失踪』は衝撃的でしたよね。36歳のイギリスの監督が撮ったクライムサスペンス!

Mアレはすごかったね。3人しかでてこないんだものね。

M’密室劇でね。

Mじゃ、アイ・ジョージとツェッペリン聴きに行くか?

M’何処にします。〈PB〉はCD聴けないし。

M十番に行こう。ピッタリのバー、ある。

麻布十番商店街通りの〈豆源〉前でタクシーを降車し、ミックに案内されてエレベーターで2階のバー〈Serieta〉に。

コンクリート打ちっ放しの吹き抜けのクールな空間。どこかしら聖堂のイメージがうかぶ。

カウンターの中には、女の子ふたり。ジャンゴのCDをくれたDJの子とほぼ同年令の若い娘だ。

さっそく、アイ・ジョージを聴く。

「オペラのようだな」と第一印象がきた。

でも声は黒々としている。黒々と何かをたたえている。

娘たちも、その名を初めて聞き、歌を初めて聴くアイ・ジョージに声もなく耳を傾けている。

やがて黒衣のひとみママが現れ、自分の店にアイ・ジョージが流れている想わぬ状況に、「ここにあう」と感じいっている。

「アイ・ジョージは殉教者みたいだね」

とインスピレーションがきた。

だから、聖堂みたいな空間にあうんだ。

リサイタルを堪能したかのような時間が終わり、ツェッペリンにCDをかえた。

『天国への階段』のイントロが流れてきた瞬間、娘のひとりが、「あっ、これ、わたしのお父さんが家でいつも弾いてた曲だ」と声をあげたので、ぼくらは爆笑した。

「誰ですか、この音楽?」と訊かれ、

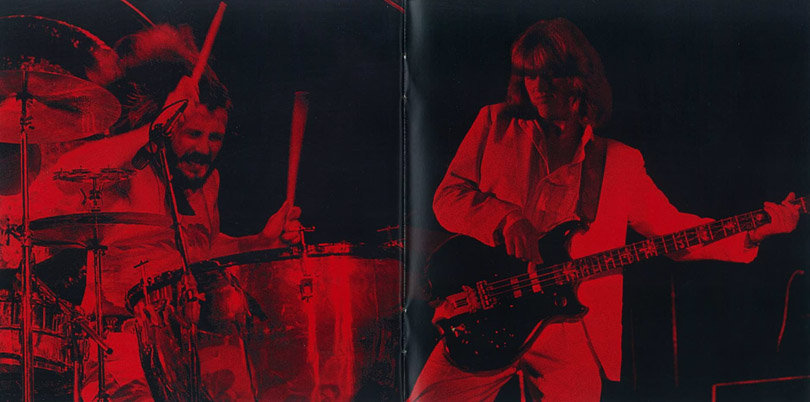

「レッド・ツェッペリンだよ」とミックが答える。「『ミュージック・ライフ』の写真撮ってたカメラマンの長谷部宏さんが言ってたけど、スタジオ撮影のとき、メンバー4人、裸にベスト着てるだけ。ファッションもヘッタクレもない。こいつら“ロックの獣”だと思ったんだって」

「でたー、名言!“ロックの獣”!」

と、CSの大ファンだというひとみママが叫んだ。「もう赤ワイン、おごっちゃう」

2012年にコンクリートの聖堂で聴くレッド・ツェッペリン&アイ・ジョージ、たっぷり異界を味わった。

[後記]後日、ミックから『アイ・ジョージ全集』(BOX入りCD全6枚セット)を借りて聴いた。“魅惑のラテン・ナンバー”収録の『キャラバン』は、そのヴォーカルはロバート・プラント、ロック・サウンドはツェッペリンそのものだった。エキゾチシズムとサイケデリックが合体していた。

バンドはTHE JAPANESだ。日本でいえば、その声はジョー山中、バンドはフラワー・トラベリン・バンドをも想わせた。驚異だ。(HIROSHI MORINAGA)