- TEXT:

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

TACHIKAWA“MICK”NAOKI

&

MORINAGA“MACKENZIE”HIROSHI’S

CLUB SHANGRILA 6

2012/6/6収録

@トンキン(新宿)

ずっと港区のお気に入りの店をめぐってきたCS、6回目を迎え、ついに港区をでて新宿に向かった。

店は、ぼくらが敬愛してやまないノボさんが主人の〈トンキン〉。2丁目の暗がりの外れに、怪しくアカリを灯す中華料理屋だ。

中に入れば、壁面はブラディーなレッド!状況劇場の紅テントを想い出させるアンダーグラウンドなその色合いは、他の町には決して見ることのない夢想的空間をつくりだしている。

その夜は隣りのテーブルに、旅行者っぽい4人の若いフランス人客。いったい彼らの頭の中では、〈トンキン〉はどんなイメージの飛躍へいたっているのか。

ミックはそんな店の光景を眺め、「パリだよ、パリ」と御満悦だ。

異空間と類い稀なる料理によって陶酔へと導かれての対話は、どこまでもスパークする。

M’(森永)今日、スタンダード通信社っていう広告制作会社の伊藤サンっていうひとが、あとできます。

M(立川)あ、そう。

M’出会いが面白いんだ。前に一緒に渋谷ののんべえ横丁の〈ピアノ〉バーに行ったじゃない。そこで飲んでて、共同便所に行ったら、あの路地で声かけられたの。初対面なのに「森永さんですか?」て。「そう」って答えたら、「クラブ・シャングリラのむかしからのファンです」って。すごいロック好きなのね。

Mロック族っていうの。そういうひと、信用できるよ。

M’どんな仕事しててもね。ずっとロック好きっていうひとね。

M知り合いで会社やってるひとがいてね。そのひと、55歳になったら会社をひとにゆずって、新しくアナログ・レコードの復刻とか、オーディオ機器の開発とかやりたいから協力してくれって話、きて。

M’グレートフル・デッドからマーケティングを学ぼうなんて言う時代だもんね。考えてみればロックはものすごく巨大なビジネスを樹立しちゃったんだものね。会社員でロック好きがいたって何の不思議でもない。ストーンズもそうだよね。

Mストーンズは5、6年前に経済誌にでていたんだけど、“悪のディズニーランド”って戦略立てて、バッドイメージを構築して、ツアーも、すべてうまくやってるわけじゃない。

M’今年、デビュー50周年?何か大きな動きある?

Mストーンズは噂だと、ロンドンのO2アリーナで、50周年記念コンサートやるらしく、それも1ヵ月間だよ。

M’何、そのO2アリーナって?

MO2アリーナって、ロンドンにできたコンサート会場で、このまえレナード・コーエンも何日間かやってたけど、2万5千人ぐらい収容できる。そこで1ヵ月だよ。

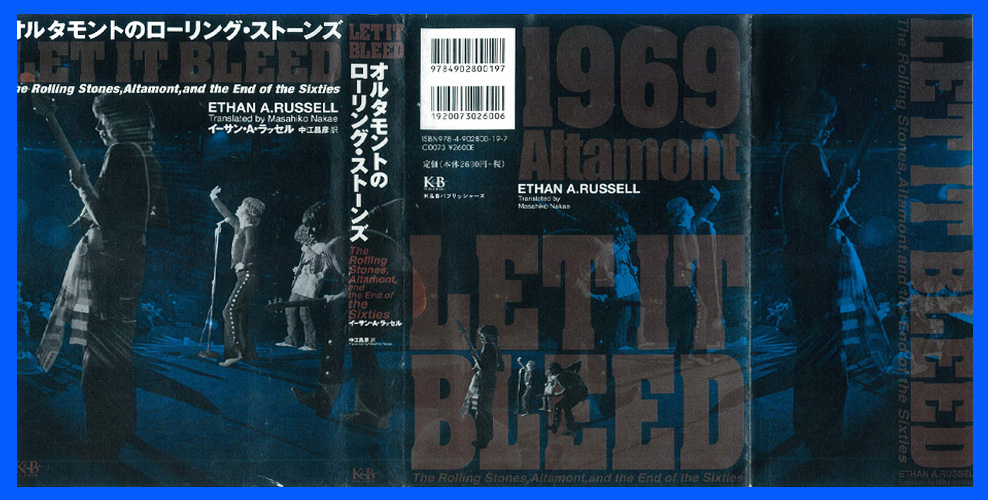

M’ストーンズ、すごいね。去年でた『オルタモントのローリング・ストーンズ』っていう本があるのね。オルタモントのドキュメントなんだけど、イーサン・A・ラッセルっていう、ずっとストーンズについてた写真家が著者の。それ、30年以上経ってから書いてるの。60年代のことは、ミックの『TOKYO1969』もそうだけど、そのぐらい時間が経ってみないとわからないね。

Mわからない。「何だったんだろう?」って思わないと。

M'2007年だかに、著者がオルタモントのコンサートの跡地訪ねるのね。いまは更地になってて、「あの夜の事は本当にあったのか?」みたいな回想するんだけど、めちゃくちゃ面白い本だった。それにハイドバークのことも触れていて。

M69年の7月か。ブライアン・ジョーンズが死んで、3日後だよ。

M’あれはブライアン・ジョーンズ追悼コンサートになってたけど、ブライアンが亡くなるずっと前から企画されてたんだね。

Mそうそう。だからあれはもともとハイドバークでフリー・コンサートやるつもりだった。で、前座はキング・クリムゾンだよ。

M’それも知らなかった。

Mオルタモントは前座、ジェファーソン・エアプレーンだよ。

M’で、ブライアン・ジョーンズが死んで、代わりにミック・テイラーが入った?

Mミック・テイラーはもう入ってた。すでにブライアン・ジョーンズはストーンズをクビ状態になってた。で、ミック・テイラーが入って、そのお披露目のコンサートやるはずだったのが、急遽、追悼になった。じゃなかったら、あの規模のコンサートはできないよ。

M’そのとき、ミック・テイラーはまだ20歳ぐらい?

Mそうですよ。20か21だね。

M’つまりぼくらと同世代でしょ。ミックやキースは25、26ぐらい?

Mそうだね。

M’ものすごく若い!

M成熟してたんだよ。

M’それで、またその本の話にもどると、イーグルスに関する記述があってね。

Mなんて書いてあるの?

M’ドラッグの話なんだけど、イーグルスのまえは、まあ60年代、LSDやマリファナだったと。それでサイケが生まれてきたり、想像力とむすびついてたけど、イーグルスは“コカインと快楽主義”にどっぷりおぼれた初めてのスーパーバンドだったと。

M頽廃的だった。デビュー・アルバムはプロデューサー、グレン・ジョーンズだよ。ストーンズと同じ。

M’そっち系なんだよ、本当は。

M有名なエピソードだけど、イーグルスはツアーのときキングサイズのベッド運んでグルーピーと乱交してたっていう。

M’本当に頽廃的だよ。

Mだから、あの『ホテル・カルフォルニア』の頽廃がかもしだされたんだよ。それも、L.Aのバンドだったから、ちょっと乾いた頽廃感があった。それなのに、イーグルスをカントリー・ロックの音楽様式だけで解説していった音楽評論家はバカだった。カリフォルニアだからとかさ。

M’音楽評論家だけでなく、ものすごく『ホテル・カルフォルニア』はヒットして、カラオケで歌っちゃうぐらい。それって、どうなのっていう話だよね。

Mそうだよ。サイモンとガーファンクルだって、実際はアメリカの暗部というか、人間の心のダークサイドにあるものを歌ってたのに、ハーモニーがきれいだから叙情的なグループと思われちゃった。ママス&パパスだってジョン・フィリップスはドラッグ・ディーラーだったんだから。

M’オルタモントが象徴だけど、1969年あたりから、そのダークサイドにロックが入っていったんだね。

M69年だね。いまね、むかし読んだ本をまた読んでみたりするのね。それで、『レッド・ツェペリン物語』っていうのを読んだら、前書きがサイコーだった。

M’何って書いてあるの?

Mロックの歴史をひもといてみると、「70年代だけがロックの黄金時代だった」と。

M’ゴールデン・エイジだ。

Mその時代をツェペリンは駆け抜けた、と。

M’ビートルズとかじゃないんだ。

Mその著者はツェペリン的なハードでヘヴィなサウンドがロックであると規定していて。

M’ビートルズはポップスだしね。

Mヘヴィでハードで重量感のあるサウンドなんだよ。70年代はピンクフロイドしかり、そういうサウンドが評価された。でも考えてみたら、81年にMTVがはじまって、デュラン・デュランやマイケル・ジャクソンの人気がでて、またアイドルの時代にもどっちゃうんだよ。

M’69年にストーンズは全米ツアーやって、そのとき、初めて音楽をちゃんと聴く客が現れたってビックリしてるの。

Mそう。69年にキング・クリムゾンの『クリムゾン・キングの宮殿』が登場するわけですよ。スイマセーン!

M’スイマセーン!

Mスパークリング・ワインください!

M’紹興酒の8年物もありますよ。

M今日はスパークリング・ワインにしよう。

M’弾けた感じね。

Mそう。

M’でね、また1969年にもどると、先にウッドストックがあって、そのあとオルタモントでしょ。

Mオルタモントは69年の12月だよ。

M’それで、当時はアメリカのことよくわかってなくてね、ウッドストックは写真で見たら会場に森もあって、「愛と平和の祭典」なんていうから、カルフォルニア的でしょ。で、オルタモントは、ああいうケネス・アンガーっぽい事件が起きて、ニューヨークっぽいなと。

M逆なんだよ。ウッドストックはニューヨークの郊外で、オルタモントはカルフォルニアで、イーグルスじゃないけど、暗部そのものだよ。ヘルズエンジェルズとか。

M’その後の人民寺院とかね。

Mチャールズ・マンソンやハンター・トンプソンとか。いまさ、やっと歴史がわかってきたという時代じゃない?

M’だからいつも言ってるように、その時には何にもわかんない。

M浮かれてただけだよ。

M’で、実際アメリカに行くようになって、初めて空気に触れてね。

Mだって、そうじゃない時は、ハリウッドっていうのはハリウッド映画のハリウッドのイメージしかなかっただろ。ディズニーランドとか。だけど実際にロスに行ったときに、わかっただろ、あのダークな空気。

M’ものすごいですよね。この世の果てみたいな。

Mその象徴がイーグルスだった。でもポコとかフライング・ブリトー・ブラザースとかと同じカントリー・ロックのイメージでくくられてた。

M’イージー・ゴーイングみたいなね。

Mドゥービー・ブラザースもぶっ飛んでたけど、デカダンじゃない。アッパラパーだと思うけど、イーグルスはダークサイドに入ってた。

M’金まみれ、ドラッグまみれ、オンナまみれ。なのにスキャンダルがない。

Mあったんだけど、あんまり表にでなかった。だからなお悪い。本当に悪い奴っていうのは、悪く見えないっていうのでいくと、ドン・ヘンリーはかなり悪い。 (ここで伊藤さんが登場。年齢56歳)

M’お父さんがグラフィック・デザイナーでね、宇野(亞紀良)さんと仕事やってたんだよね。お父さんは制作会社にいたの?

I(伊藤)もともと白木屋の宣伝部にいたんです。

M’あの火事の?

M白木屋ね。百貨店だよ。あれから女の人が着物にパンツはくようになったという。

Iそれで東急に買収されたときに独立したんです。

Mどんな仕事やってたの?

Iマックスファクターとか。

M’サイケデリックなポスター、作ってたんだ!?

M結局、アレだよね。白木屋が東急に買収されたっていう話でいうと、60年代の頃にはまだ、映画会社も百貨店もレコード会社も、ちいさいからっていうんじゃなくてそれぞれ何は何だって存在できてた。

M’社風があってね。

Mところが合併がはじまって、合併っていうのはまず利益追求のためにするわけだから、それでいろんなものがなくなっちゃうってことにみんな気づかないで、どんどん合併していって、結局世界はこんなことになってしまったんです。

M’帝国を目指したわけですね。王国で充分だったのに。

M王国でよかった。それこそルードリッヒ王みたいな人がね、余った金で何かつくらせてくれればよかった。映画なんか完全にそうですよ。

M’ブラッド・ピットの『マネーボール』はきっとそういう世界に対するアンチだね。

Mアメリカのベースボールは巨大なビジネスになってしまったから、逆にああいう人物がでてくる。

M’野球界の話なんだけど、あのスカウトマンの部屋にはクラッシュのポスターとジョー・ストラマーの写真が飾ってあってね。主人公とどう関係があるのかまったく説明なしにね。

Iそうそう。そうなんです。何度も何度もポスターがでてくる。

M’そこにあの映画のスピリットが如実に語られてる。

Iでも、クラッシュの音楽は流れない。

M’それがまたいい。ポスターと写真で充分、スピリットが伝わってくる。

Mむかしだと、部屋にはってあるポスターで、何かがわかるみたいな映画、あったね。そういう映画、減ったね。だから『マネーボール』はすごくうれしいよ。

M’『宇宙飛行士の医者』っていうロシア映画があって。

Iそれ、渋谷で見ました。

M’あの映画に、まだアメリカと敵対してる時代なのに、主人公の部屋にヘミングウェイの肖像画がはってあってね。あの映画も面白かったね。ソ連が初の有人飛行を実行するっていう時の、6週間前からの話で。全体ものすごく暗くてね。アメリカの宇宙開発の対極。宇宙飛行士たちがノイローゼになっちゃうのね、恐怖で。医者もおかしくなっちゃうの。

I最後、医者の死に方も不思議だった。

M’ピンクフロイドの『鬱』みたいな映画だったね。そこもこの世の果てなんだね。舞台はカザフスタン。だからラクダもでてくる。

Mアレクサンドル・ソクーロフの新作『ファウスト』もすごく暗いよ。もう救いようがないくらい。

M’やっぱロシアものはドストエフスキーからの伝統みたいなものがある。

Mロシア系はすごいよ。

M’映画の中の暗さって、何か惹かれますね。

Mだってさ、そのへんにあるような話なんてどうでもいいじゃん。もうすぐ公開されるけど、ジョニー・デップ主演の『ラム・ダイアリー』がすごく面白いよ。ハンター・トンプソン原作の。

M’初期の作品だ。

Mジョニー・デップはハンター・トンプソンのフリークなので、その作品、いずれ自分で映画化したいってトンプソンと話してて。それでトンプソンが死んじゃったから、自分で制作した。プエルトリコが舞台なの。

M’時代はいつ?

M60年代。

M’『宇宙飛行士の医者』も60年代だ。 (ここで注文した“タコの頭のマリネ”が運ばれてくる)

M’すごいきれいだね。写真撮ろう。

Mそうしよう。撮ってから食べよう。ショーン・ペンのも面白かったな。(と言いながら一口食べて)旨!

M’(つられて食べて)旨!

M昨日の試写会見に行ったんだよ。原題『This Must Be the Place』。トーキング・へッズの曲のタイトル。いやー。カッコいい!好きな映画だね。

M’ミック、ショーン・ペン好きじゃなかったのに。

Mいや、よかった。ショーン・ペンは『ギター弾きの恋』以来よかった。

M’誰か、モデルがいるの?

M誰も。20年前に引退したロック・スターの物語で。

Iボノの娘がでています。

Mボノの娘が、引退したそのロック・スターの家の近所に住んでるロック・フリークの娘役でね。

Iイタリア人の監督ですね。

M『イル・ディーヴォ』の監督。ショーン・ペンが『イル・ディーヴォ』見て気に入って、いずれ一緒に撮ろうなって話してて、これをやった。そういう意味ではメジャーの会社が上からバカみたいな制作費使って、こういう本だったら当たるって制作したんじゃなくて、本当にアーティスティックに自発的に作った映画なんだよ。

M’前だったらハリウッド映画でロック物なんて異端だったじゃない。

Mそれを変えたのはデニス・ホッパーとハーヴェイ・カイテルですよ。だってハーヴェイ・カイテルは『季節の中で』みたいなのにでていたり。

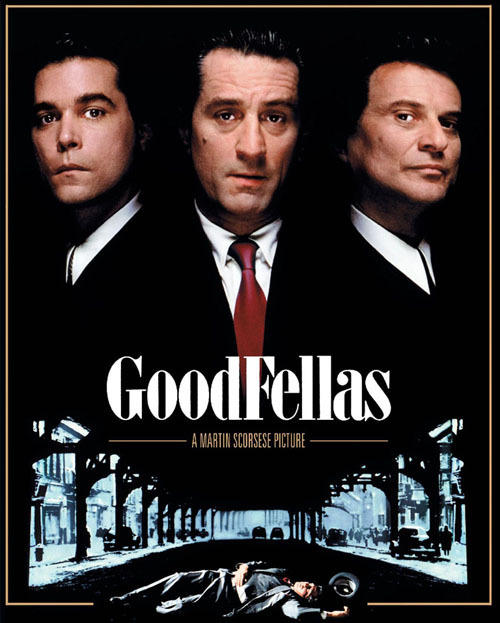

M’プレスリーをモデルにした『グレイスランド』でも主演やったし。最近、改めて見てすごいなーと思ったのはマーチン・スコセッシの『グッド・フェローズ』。ギャングスター物だけど、あれこそロック・スピリット炸裂だな。デ・ニーロのカッコいいこと。あの映画のデ・ニーロが一番カッコいい。

Mスコセッシでいうと、みんな『ディパーテッド』が一番いいっていうけれど、『グッド・フェローズ』だよ。いまのメジャーの監督で一番ロックわかってるのはスコセッシだよ。

M’伊藤さんはサラリーマンなのにロックDJなんだよね。

Iロックだけじゃなくて歌謡ナイトもやりますけど。もう19年やってますけど。

M’気楽でいいね。

Iいやー、サラリーマンやりながらDJつづけてくのってけっこう大変ですよ。みんなやめてっちゃいます。

Mそれはぼくらもよくいってるんだけど、夜出かけるやつがどんどんいなくなって、ぼくらが絶滅してくインディアンみたいのと同じ。「元気ですね」っていわれる筋合いはないよ。

Iぼくも「相変わらず、まだやってんですか?」っていわれちゃいますから。

M’それでもロック系は町でがんばってるね。

M一番ダメなのはニューミュージック系だよ。下手したら田舎で野菜つくっちゃってるから。エコとか、ファームとかさ。

M’ジャスは?

Mまだ平気だよ。

Iフュージョンはやばいですね。ホントやばい。時代がとまっちゃってて、ワケわかんないカッコしてますからね。

Mでも、ジョニー吉長、死んじゃったね。

I左トン平の『ヘイ・ユー・ブルース』のドラムはジョニー吉長で、あれがレコーディング・デビューらしいです。

M’ときどきDJがかけてる。

Iそれでレコードの値段があがっちゃったんです。

(ここで、〈トンキン〉の超自慢のメニューのひとつ純レバー炒めが運ばれてきた。すでにその味の衝撃を知っている3人は口を揃えて、「すごいわー」と声を発する)

M’これも撮ろう!

M撮ろう。旨!

M’旨!

I旨!

(何の話をしてたのかわかんなくなってくる。スパークリング・ワインも2本目に入っている。しかし酒の酔いを軽く超える強烈な味に感覚は弾けてゆく)

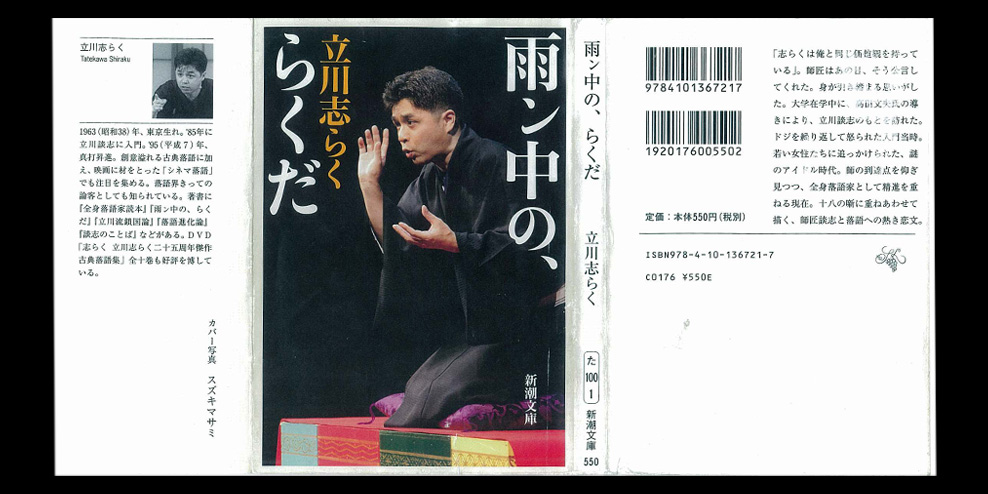

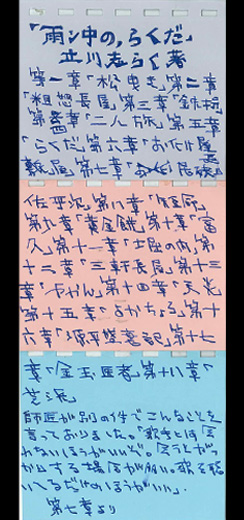

M’ここんとこ志らくの『雨ン中、らくだ』という師匠の談志のこと書いた本、読んでて、談志の奇人ぶりがよくわかるの。いま奇人変人って減ってきたね。テリー伊藤とかまじめだもんな。

M面白いのは高田純次だけですよ。

I高田純次は大きくブレイクしてないところがいい。

M奇人に見えたら、もう奇人じゃない。高田純次ぐらいだと、そのままフランス料理店にいても平気そうな微妙なねじれ方してる。

M’そうですね。ちょっとモンティ・パイソン系の。

Mティム・バートンのにでてもいけちゃうようなところがあるね。

I極普通のスーツに、普通のネクタイですよ。

M一見、極普通のエレガントなオヤジですよ。でも、けっこういっちゃってる。

M’日常も。

Mゲンズブール好きなんだよ。

I(ここで伊藤さんがカバンからカラーコピーをひっぱりだし)立川さんの原稿ですごくおぼえているのがあって、コレ、(とコピーをひろげ)『ヤング・ギター』っていう雑誌に書いてたクリス・スペディングの記事です。

Mそんなのおぼえてない。

I71年の雑誌で、探したんです。コレ、目次なんですけど、タイトルがやたらとカッコよかったんです。

M何ていうの?

Iとにかく長い。(といって読みあげる)『クリス・スペディングって一体ロックとジャズのことについてどんなことを考えているのかと思って調べてみたらイギリスのジャズやロックについておもしろいことが見つかった』という。

M’長いね。植草甚一みたいだね。

M影響うけてたからね。

M’クリス・スペディングか。ぼくが布袋寅泰に詞を書いた『さよならアンディ』は、クリス・スペディングのギターで、ロンドンで録音してるんだ。

Mその記事のことは忘れてたよ。

M’よく知らないんだ、クリス・スペディングの経歴は。

Mぼくが初めて書いたライナーノーツはピート・ブラウンとバタード・オーナメンツっていうバンドの『ダーク・レディ』っていうシングル盤なんだ。それだけはよくおぼえてる。ピート・ブラウンってクリームの詞を書いていたビートの詩人で、彼のポエトリー・リーディングを発展させたバンドがバタード・オーナメンツっていうすごくカッコいいバンドだったのね。クリス・スペディングは、そこで実はギター弾いてたの。

M’ミックは、いくつの時?

M21かな。

M’それも成熟してたってことだね。伊藤さんはぼくらと6、7歳ちがうから、まだ子供の頃?

Iぼくは高校のころはロック・コンサートばかり行ってた。B・B・キングがサンケイホールでやったオールナイトのコンサートにも行ったんです。

Mあれ、ぼくもいたんだ。あのときB・B・キング、めちゃくちゃカッコいいと思ったのは、大きなビニール袋にカセットテープ100本ぐらい持ってたの。

M’B・B・キングが?

Mそう。ジョニー・ウィンターのテープとか。それ聴くんだよ。それ見て、すごいと思った。で、たまたまルー・ロウズが遊びに来ていて、B・B・キングが「ルー・ロウズ、呼ぶから」っていって、最後ステージにでてきた。

Iぼくそれ見てますよ。

MそれでB・Bキングがカセットテープを洗濯物いれるようなビニール袋にカセットいれて聴いているっていうのを知って、やられたな。ケースなんかないんだよ。そのままアーティスト名が。

M’そういうのでいうと、マイルス・デイヴィスがね、芝浦インクスティックでやってたマーカス・ミラーのステージ見に行って、客席でチャチなカセット・テープ・プレイヤーまわしてたのね。それで、いっしょにいた人が、マイルスに友だちなんだから、テープもらえばいいのにっていったら、「こうやって録音するのがいいんだ」っていったっていうの。それもすごいね。

Mだからそういうことなんだよな。

M’むきだしの感じ。

(ここで、〈トンキン〉最強のメニューのマーボードーフが運ばれてきた。見るからにヘヴィでハードなその表情!新宿2丁目に店をかまえ、精魂を傾け奇蹟の風味を追求する主人の、その気迫が輝きさえ見せる。ここでまた激写し、3人、レンゲにすくって口に運ぶ。サンショーの香味が、脳に炸裂する)

Mヤバッ!

M’ヤバッ!

Iヤバッ!

M’ハアー。エクスタシー!

Iしびれますね。

M’ところで、スタンダード通信社って、何か昔の東宝映画みたいな会社名だね。

M太平洋テレビとか、そういった時代のね。

M’音楽好きって感じだな。どんな仕事してんの?

Mもともとは日本の企業の広告を海外向けに制作してたんです。沖縄にも会社があったんです。

M’返還前?

Iそうですね。米軍がいっぱいいたんで、マーケットととしては大きかった。基地の中に米軍向けの雑誌があって、それにSONYの広告とか掲載していたんです。そこからはじまった会社なんです。

M’やっぱ変わってるね。

I会社に音楽好き多いですね。サル・パラでDJ仲間だった奴とか、ミュートビートのA&Rやってた奴も、いまうちにいます。

M’ますます変わってるね。

Iうちの会社のロビー・レセプションって全部DJブースなんです。それでアナログ盤3000枚ぐらいある。多分、電博より多いだろうと。何かひとつぐらいナンバーワンになってみたいじゃないですか。

M’社長がそういうひとなの?

I社長は箱根アフロディーテに行ったといってました。

M’いまいくつ。

I63ですかね。

M’じゃ、ぼくらと同世代だ。なんかさ、ぼくらは60年代とか70年代の過去のことがずっといまもつづいてる世代なんだね。この間もボブ・マーリーの孫娘と会ったしね。過去から断ち切られてないの。

Mその時代が攪拌されてるんだよ。もしかしたら、終わってなくて。

M’そうかも知れないな。

Mだから懐かしんでるんじゃなくて、いまでもいいっていう話でね。スピリットがあったんだよ。音楽でも映画でも。

M’ここの料理みたいなもんかも知れないね。古いも新しいもないよね。

M音楽はいいよ。

Iぼくらの仕事もゴルフとかのつながりじゃないですから、音楽です。

Mそれ、それ。ロック!

食べ終え、飲み終え、語り終わったとき、店内に流れてきたのはクリス・アイザックの『Baby Did A Bad Bad Thing』。スタンリー・キューブリックの遺作『アイズ・ワイド・シャット』のテーマ曲だ。できすぎだ。

できすぎといえば、その日はCS6回目、そして6月6日(ロックンロールの日)!

6・6・6だった。

何が起こってもおかしくない…。

〈トンキン〉を出た。

伊藤さんに案内され表通りを新宿外苑側へと渡り、路上にラスタカラーの灯を浮かべる〈OPEN〉にもぐり込んだ。

その地下空間に入った瞬間、目にしたのはフロアーに積みあげられたサウンド・システムだった。巨大スピーカーがウォールをつくっていた。

店内何ヶ所にもボブ・マーリーの肖像画を見る。そして、ガラーンとした地下空間を満たすダブ・サウンド。ベース音が重厚に響く。

テーブルに座り、サウンド・システムの音に耳を傾ける。この感じ、何か記憶にある。遠い時間、土地。やっと記憶が甦る。バリだ。ミックに言うと、「クタの〈サンドバー〉だよ」とうなづく。

「フロアーに砂があってな。クラプトンの「コカイン」がよく流れてただろう?」

「『ワンダフルトゥナイト』ね。あと、10ccも。あのレゲエの曲」

「『ブラディ・ツーリスト』ですね」と伊藤さん。

「あとロキシーも」とミックが思い出す。

「『アバロン』ね」、ぼくも思い出す。

「やっぱ、音楽はいいよ」とミックは全身全霊を音にゆだねたように言う。

珍しいな、ミックが、そんな状態になるのは。音楽は10代のころから、ミックにとっては生業のひとつだったから、いつも、どこか冷めた表情をしているのに、今夜に限って、没頭している。

本当に70年代のバリにトリップしてるのかも知れない。

港区をでただけで、感覚や意識に異変が起こっている。

DJがかける音を浴びてテーブルに座るぼくら3人は、完全にトラベラーになっていた。

劇的な体験を満喫したあと、路上にでて今度は表通りを2丁目に向かって渡り、さらにクタの空気をかもしだすストリートを歩いて、〈アイララ〉に向かった。

〈アイララ〉では30年ぶりにDJのコウジさんに会った。DJブースからぼくらの席にくると、コウジさんはミックに「久しぶりだね」と笑いかけた。

「コウジさん?」、ミックが訊く。

「そう」

ミックの前に現れたのは、サミー&チャイルドのキーボード・プレイヤーだった古田皓士だった。

「いっしょにバンドやってたんだよ」とミックがいう。40数年ぶりの再会だった。

時間は、ここでも攪拌されていった。