- TEXT:

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

TACHIKAWA“MICK”NAOKI

&

MORINAGA“MACKENZIE”HIROSHI’S

CLUB SHANGRILA 21

2013/12/24収録

@ 〈Va-tout〉六本木

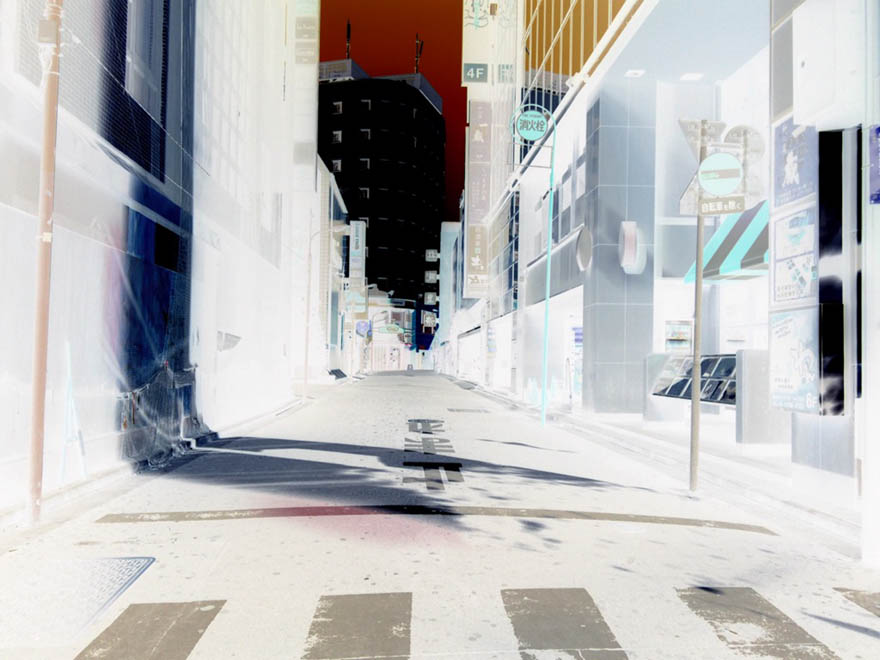

お互い12月は多忙で、Web版シャングリラでは初の「真昼の決闘」ならぬ対談となった。しかも24日のクリスマス・イブ。12時にVa-tout。30分前に六本木に着き、まったく人影を見ない無人の街を散策する。異様に濃い、それこそ漆黒の闇のような影が街角を塗りつぶしていた。

路地ゆけば 色褪せた記憶のような瀬里奈や金魚。角を曲がれば谷間の遺跡のような墓地。坂をあがればハンバーガー・インはとうに消え、向かいのフーゾク店の入ったビルも空き地になっていた。

Va-toutに着くとフロアーの真ん中ではクリスマス・ツリーがその日の夜に店におとずれるであろう喧騒にそなえ起立している。店にはリトル・オデッサの亡命者を想わせるロシア系の肥満の老婦人がひとり。髪にスカーフを巻いていた。なぜか、東京タワー下の伝説のヴォルガを思い出す。

Mが予約していた奥の席に案内されイタリアのリキュール、リモンチェットのショットガンとエスプレッソで二日酔いの頭を覚醒したとき地元のMがやってきた。

2013年、最後のCSトークがはじまった。

現在執筆中のぼくの自伝に20歳のMが登場し、本人の確認をとりたい記述があった。テキストを読んだMは「いんじゃないの、あれで」と承諾してくれ、「凄いよ。ヒッチハイクでトラックの運転手との会話するところ。サイコーだよ」と、まるで、それがクリスマス・プレゼントであるかのようにお褒めの言葉を頂戴した。

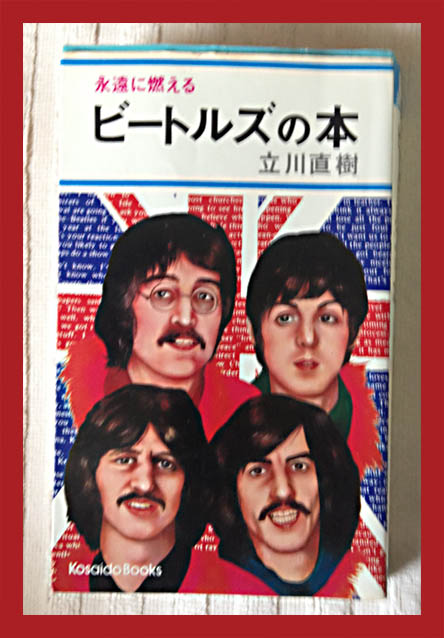

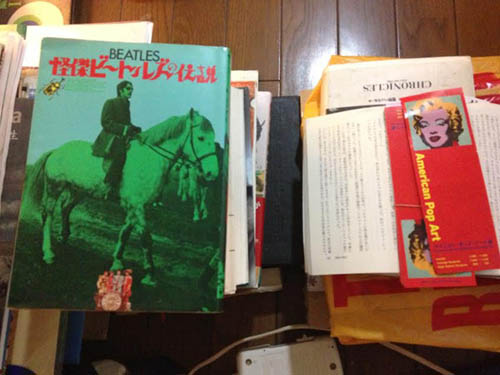

テーブルにはMの著作であるビートルズ本二冊を置いてある。

森永(以下M’) : この間、神田のサブ・カル系の古書店で、この二冊見つけたんです。他に『虹色の望心鏡』もあったけど、あれは高い。

立川(以下M)あ、そう。あれはいい本だよね。

M’: ミックが著者で、ぼくが編集で、ぼくらが最初にやったエディトリアル・ワークです。しかもアート・ディレクターは田名網(敬一)さん。

M : あれはやっぱりマッケンのセンスだよ。

M’: あのころ、ぼくは田名網さんとものすごく仕事してたけど、そのなかでもあの本は秀逸だな。

M : でもさ、考えてみたら、アレ、本のレーベルっていう発想は早かったね。〈ルーティー・ブックス〉っていう、70年代に本のインディーズ・レーベルをやってたんだよ。

M’: それで、ミックの本と、あと泉谷(シゲル)の『生き娯楽主義』と。

M : 細野(晴臣)さんの『地平線の階段』。

M’: その前に八曜社は、ぼくの編集じゃなかったけど、コンちゃん(今野雄二)の『恋する男たち』とズズ(安井かずみ)の『東京人形』っていうの出してて、それはブック・レーベル的なコンセプトもないまま出してたけど、ミックと組んだところから、〈ルーティー・ブックス〉という方向へいった。

M : そのときマッケンが〈ルーティー・ブックス〉の思想を書いた企画書が凄いんだ。探せば、見つかると思うけど、自伝にいれた方がいいよ。探しとくよ。

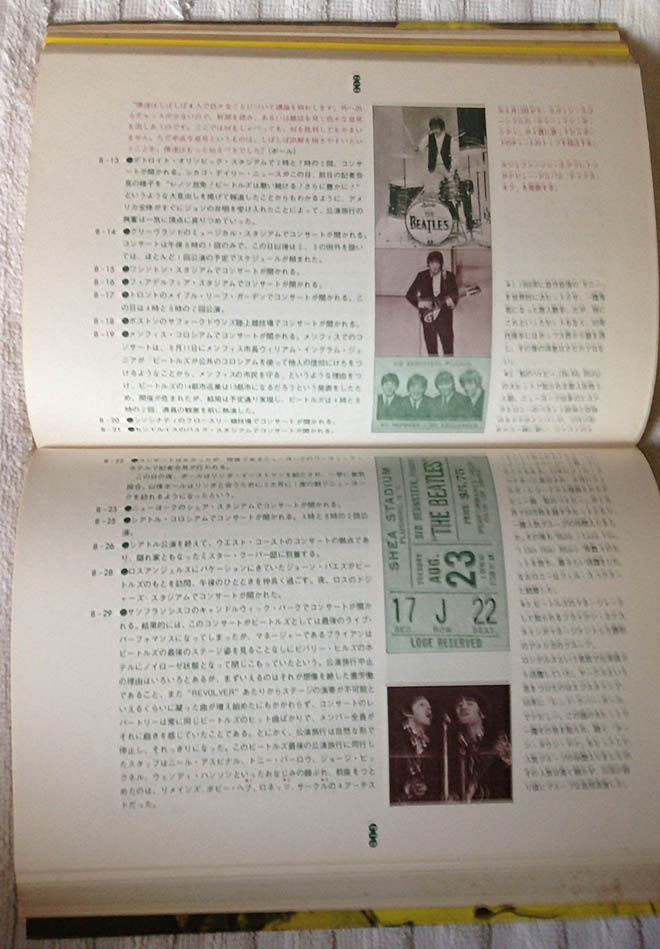

M’: でも、今日の話しは、このビートルズの本ね。『 怪傑ビートルズの伝説』は76年。『 ビートルズの本』は77年なんです。ということは、〈ルーティー・ブックス〉をふたりでやってたころですよ。で、読んで感じたけど、完全に植草(甚一)さんですね。つまり、音楽を論じるんじゃなくて、海外の最新情報を翻訳して伝えるっていう。植草さんはジャズだったけど、ミックはロックでそれやってた。

M : そういう意味では、ライナー書いてたときも植草さんの長めのタイトルの影響受けて、リードを長くしたりね。

M’: でも、この本の何が凄いかって、その情報量ですよ。いまみたいにインターネットのない時代によくこれだけマニアックな情報を入手できたな。驚異ですよ。特に『怪傑ビートルズの伝説』の年表は、異常。情報源は何?

M : ぼくは定期的に『メロディ・メーカー』と『ミュージカル・エキスプレス』はとってたからね。〈イエナ〉からね。『ローリング・ストーン』は〈島田洋書店〉で買ってた。あとは『ミュージック・ライフ』読んでると、例えば、何年何月何日、ジョン・レノンが何したとかって記事があるじゃない。それを全部取り出して、年代記作ってたんだよ。それは農耕作業に近いとおもう。

M’: それ、いつごろからやってたの?

M : 高校だね。そのころから『ビルボード』も見てたんだけど、なんか業界紙っぽくてなじめなかった。そのとき『クロウダディ』とかああいうサブ・カルっぽいロック・マガジン読んだら、すごい肌に合ったというか、カッコいいとおもってね。

M’: 『ローリング・ストーン』は?

M : 読んでた。でも、ぼくはそっちより『メロディ・メーカー』や『ミュージカル・エキスプレス』のイギリス系の方が好きだった。

M’: あ、そう。ゴシップがはいってる方が?

M : 『ミュージカル・エキスプレス』には、ビル・ワイマンが若い女の子とどうしたみたいなゴシップがのっててね。好きだった。

M’: 要するに、『L.Aコンフィデンシャル』じゃないけど、あの感じね。

M : そう。探偵気分なんですよ。だから調査してたの。

M’: 難しく論じたり、分析したりじゃなくて。

M : そう。だからライナーは基本的には探偵の調査報告書みたいなものに自分の考えをいれてたんだよ。それで、ピンク・フロイドの『狂気』が日本で出るとき、石坂(敬一)さんが「何か、面白いものつけたい」って言うんで、「年表はどう?」って言ったら、「それは面白い」って、ピンク・フロイドの年表を作ったのも、そうなんだよ。それで、調べるっていったって、いまみたいにインターネットがあるわけじゃないし、雑誌を漁ってけっこういろんなものがでてくるたびに、新しい発見があった。それがきっかけになって、写真集とかに年表がつくようになったんだよ。

M’: それで、この本にミックの経歴があって、桐朋でクラシックを勉強してたってあるけど。

M : してないよ、全然。

M’: でも、ここには書いてあるよ。(と、本を手渡す)

M : (読んで)あっ、ホントだ。というか、普通にやってたんじゃないの。

M’: 譜面は?

M : 譜面は全部読める。でも、勉強ってほどじゃないよ。

M’: ビアノは?

M : ピアノはやったね。だから、バンドやったときはちょろいなとおもったね。

M’: じゃ、チャーと同じだ。チャーもピアノ、やってたもんね。

M : GSとか、ホント、下手だとおもった。コウジ君とサミー&チャイルズやったとき、アニマルズのチェス・チャンドラーのベース・ライン全部弾けたからね。

M’: ベーシストでは誰が好きだったの?

M : ぼくはクラウス・ヴアマンだったね。

M’: プラスチック・オノ・バンド!

M : そう。元はマンフレッド・マンだよ。

M’: マンフレッド・マンも、そうだったんだ!

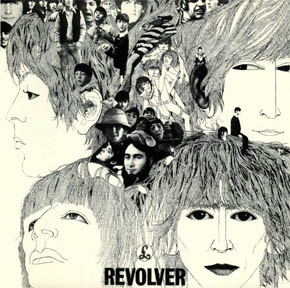

M : それで、ビートルズの『リヴォルバー』のアルバム・ジャケットのイラストをヴアマンが描いていた。いいなとおもってたら、『ミュージック・ライフ』にヴアマンの写真がでてて、めちゃ、美形なのよ。

M’: ドイツ系だよね。

M : ハンブルク時代のジョンの友だちだからね。それで、美形で、ベースも弾けて、イラストも描く。ぼくとしてはモロ好みだったわけ。

M’: 確かに不思議な存在感がある。

M : だろ。知る人ぞ知るっていうところがね。

M’: 表のようで裏のような。

M : 行こうとおもえば表に行ける美形なのに、そんなことよりも、うつむき加減に。そっちに惹かれた。

M’: で、いまヴアマンはどしてるの?

M : 2年前、ドキュメンタリーが公開されて、いまもカッコいい。そこでヴアマンは自分は60歳になったんで、むかしいっしょにやったミュージシャンたちとセッションやって、アルバムを一枚作りたいと。そのレコーディングを追っかけたドキュメンタリーなのね。本人は渋くなってるんだけど、やっぱ、漂うものは男の色気でね。カーリー・サイモンとも共演してんだけど、できてたなって感じ。

M’: この間、高浜橋の<はるみ>で話した色気ね。

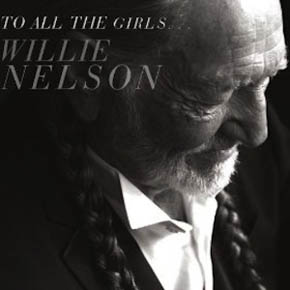

M : そうそう。レナード・コーエンとか、ああいう。だから、もっと年とると、ウィーリー・ネルソンみたくなるんじゃない。ウィーリー・ネルソンの今度のアルバム、凄くいいんだ。『デュエット』っていうの。18人の女とデュエットしてるんだよ。めちゃくちゃいい。

M’: トニー・ベネットみたいな。

M : あれほど力はいってないの。アリスン・クラウスとの『 ノー・マス・アモール 』なんて、はじめて車の中で聴いたとき、5回つづけて聴いちゃった。何でもないんだよ。ただデュエットで歌ってるだけで。

M’: でも珍しいね、ミックがアメリカのそのての音楽が好きっていうのも。

M : ウィーリーだけは別格的に好きなの。『スターダスト』とかあのへん聴いたとき、あの腹八分目みたいなもの作りの姿勢がね。

M’: ライブは見てる?

M : 見てるよ。日本公演と、あとアトランタでも見てる。それは日本公演が決まったとき、ウィーリーの方はCFもやりたいと。それで、当時のCBSソニーから仕事たのまれて、アトランタでウィーリーに会ってくれと。だけどね、そのときローマで加藤(和彦)君と中山ラビのレコーディングの仕事がはいってたのね。だから無理だったんだけど、どうしてもアトランタに行ってウィーリーに会って欲しい。ローマへ行くスケジュールをずらしてくれたら、アトランタからアムス経由ローマ行くファースト・クラスの旅費をもつとソニーに言われてね。

M’: で、行った?

M : 行った。まずニューヨークに行った。そしたらウィーリーの事務所が手配したリムジンが迎えに来てて、ホテルに着くとカンパニー・カードが置いてあったんだ。そこにメモがあって、「今夜は明日早いんで接待できませんが、このカードで好きに過ごして下さい」と。で、翌日アトランタに着いたら、空港にやっぱりリムジンが迎えに来ていて、リムの中にシャンパンが用意されてたんだよ。で、7月4日、独立記念日のコンサートで、ウィーリーがメインで、前座がリンダ・ロンシュタットとハンク・ウィリアム・ジュニアでね。ウィーリーの事務所のやつは「外は暑いから、ウィーリーだけ見てくれればいい。中でシャンパンでも飲んでてくれ」ってね。

M’: それでウィーリーには?

M : 会った。めちゃくちゃいいオヤジで、「日本は、どうだ?」って話して。日本では確か、武道館で一回公演やったんだけど、客が入ったのか入らなかったのかおぼえてない。

M’: それ、いつごろ?

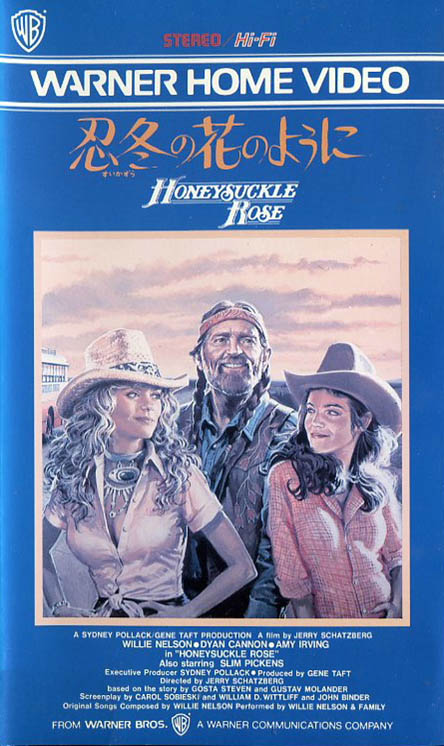

M : 『忍冬の花のように』というウィーリー主演の映画が公開されたころだから。

M’: シドニー・ポラック制作の。80年ころですね。で、ライブはよかった?

M : よかったよ。声に何か独特のヴァイブレーションがある。

M’: ウィーリーはネイティブ・アメリカンっぽいね。ジョニー・キャッシュはたぶんアイルランド系だとおもうけど。

M : 『ライダーズ・イン・ザ・スカイ』とかのノリがあるね。ジプシーっぽいよ、哀愁感が。ピーター・フォンダとウォーレン・ウォーツの、あの映画みたいな。

M’: 『さすらいのカウボーイ」。

M : ああいう感じする。正しいホーボーの感じかな。

M’: そういえば、『オースチン・パワーズ』に本人役で出てて、お茶目だったな。

M : お茶目ですよ。茶目ジイって感じ。

M’: かまやつ(ひろし)さんみたいな。

M : ちよっと、ムッシュっぽい。

M’: 話変わるけど、この間のフラメンコ、インパクト、あった!

M : 凄いでしょ!

M’: 前半と後半になってて、後半のフラメンコ・ダンスも凄いけど、インパクトはなかった。でも前半の演奏は衝撃的だった!

M : 前半がいいでしょ。

M’: それ見てわかったけど、フラメンコ・ギターって、ピカソに影響与えたアフリカの抽象芸術とスペインの闘牛的なパッションがミックスしたものなんですね。

M : みんなが日本でイメージしてるフラメンコ・ダンスとは全然ちがうよ、音楽は。

M’: ピカソとかダリに並ぶ、あれは音の彫刻だね。

M : むかし、ジプシーのギタリストでマニタス・デ・プラタっていたの。彼はピカソとも交流があってね。ジプシーとフラメンコはめちゃ近い。

M’: いやー、久しぶりに身震いしたな。

M : 〈はるみ〉のママにも見せたかったよ。

M’: それでね、いままでこのクラシャンでロックのルーツはブルースだって話してきたけど、フラメンコ・ギター聴いて、わかったことあってね。

M : 何?

M’: 文化圏はスペインでしょ。メキシコもそうでしょ。で、カリフォルニアも元々はスパニッシュでしょ。メキシコだったんですから。サンフランシスコって地名自体ね。だから、やっば、カリフォルニアのロックには、そっちの流れがあって、それでサンタナとか、イーグルスの『ホテル・カリフォルニア』なんて、モロ!

M : あるある。だから『ホテル・カリフォルニア』にはティファナ・ブラスっぽいホーン・セクションのイントロからはじまるバージョンがあるんだよ。それが、凄くいい。

M’: 要するに哀愁感ですね。

M : だからイントロにホーンでピャピャピャーンピャーってあって、それからあのギターの前奏にはいっていく。その『ホテル・カリフォルニア』はいまマッケンが言ったまんまだよ。

M’: カリフォルニアにはスペインからきてる情感ありますよ。それが、この間わかったのと、そのカリフォルニアの話で、国立の古本屋で面白い本見つけたんです。それ、竹下夢二の本で、1933年、夢二がカリフォルニアにいたときの行状記なのね。29年の大恐慌後夢二の人気は凋落して、再起をはかるために渡米する。その話なんだけど、もう全然夢二は乙女チックな絵描きじゃなくて、『20世紀少年』に出てきたあの手のひらに眼のやつももう描いてる。デザインも絵もめちゃいい。夢二再発見!

M : だから、あのころの人って、泉鏡花の挿絵描いてた小村雪岱という画家も歌舞伎の舞台美術もやって、商業的なイラストも描いてる。そうすると商業的絵描きってことで、権威的画壇からは蔑視されるんだよ。でも、ぼくらには日本画家の大家の絵なんかよりも全然いい!

M’: その人は外国の影響も受けてる?

M : もう、凄くモダンなの。あと浮世絵の影響も受けてて、それで自分は芸術家なんてこれっぽっちも思ってないから、あからさまに浮世絵風なの描っちゃってて、凄くぼくらの性にあってる!やっぱさ、毅然としてる人なんてつまんないでしょ。

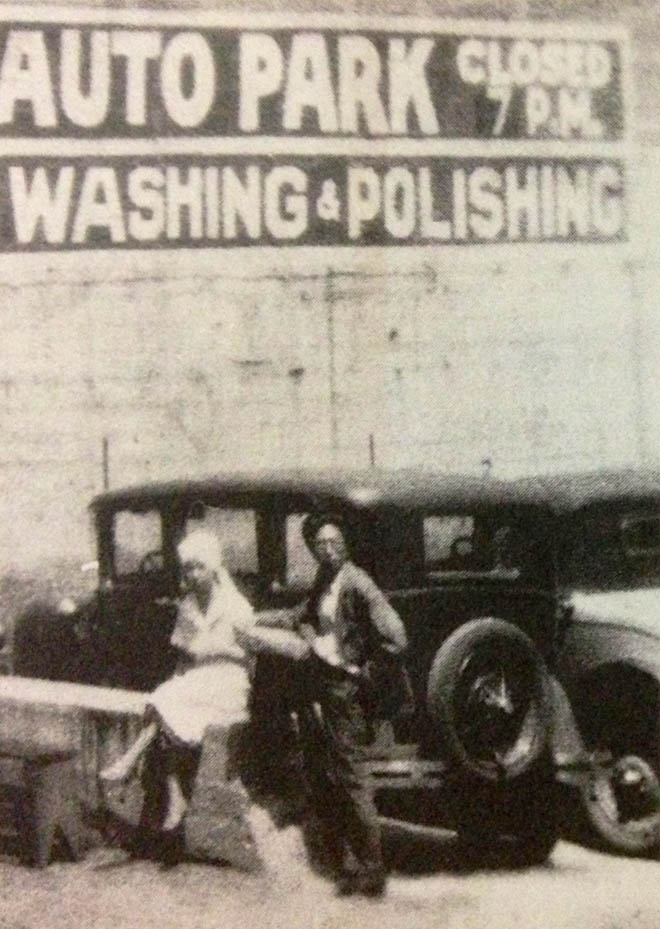

M’: で、その夢二の本に一枚凄い写真がのっててね。夢二はアメリカでも絵が売れなくて、パトロンに食わせてもらってたのね。それが日本人街にホテル経営してる女傑で、夢二は男妾みたいなもんですよ。そのふたりがフォードの前に立つ写真が、もうヤバすぎ!『俺たちに明日はない』のボニー&クライド、まんま! めちゃくちゃカッコいい。乙女チックの夢二のカケラもない。1933年のカリフォルニアは、まだ無法地帯だったのかな?

M : だって考えてみたら日本だって、そのころ文壇だってあっただろうけど、谷崎とか、みんな放蕩者だよ。オンナも食物も含めて。やっぱりさ、そのころって普通の価値観や道徳観とは違った人たちが仕事してた時代なんだよ。ぼくらは幸せなことに、そういう人たちと直にかすってたじゃない。

M’: それはホントですね。戦前の人と仕事してたから放蕩は凄いなと、教えられたしね。

M : 服ひとつとっても仕立てたり、靴もね。家だって、家賃がどうのなんてことより、たとえボロ・アパートでも、空間を自分なりの美意識で作りあげるとか。それが、いまは安っぽいデザイナーズ・マンションに住むのがオシャレなんて恥ずかしいよ。人との出会いだって、同じマンションやアパートの住人だと、自然と親しくなってたじゃない。それがいまは見知らぬ人と付き合うのは危険だみたいな変な風潮があってさ、おかしいよ。だからマッケンの自伝のなかで、ヒッチハイクの話で、あのころ他人に対しての警戒心なんてなかったってあったじゃない?

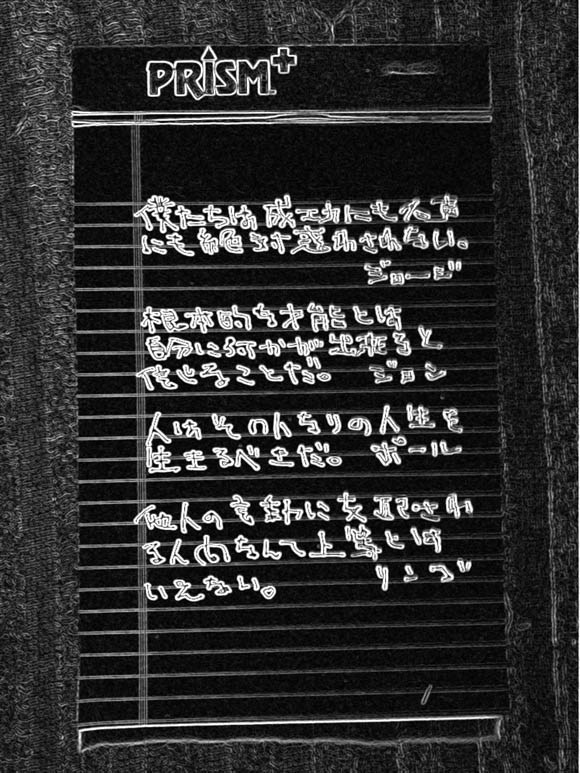

「M'の部屋」

「M'の部屋の窓辺」

「M'の部屋」

「M'の部屋」

M’: ホントにそうだった。みんな車に乗せてくれた。優しかったよ。

M : ぼくらみたいなシティ・キッズとかボヘミアンみたいな人間に好意的な人っていたでしょ。

M’: 大人がね、すごく鷹揚だった。仕事、やらせてくれたし。それでいまの自分がいる。

M : この『ビートルズの本』だって、廣済堂だよ。

M’: しかし、共に名著です。『ビートルズの本』は旅に持っていってパラパラ拾い読みしてると、ダイレクトに、あの時代に出会える。

M : それはあるね。

M’: それと何が凄いかって、『怪傑ビートルズの伝説』に収録されている写真の数! 今じゃ権利がうるさくて何も入れられない。

M : あのころ権利なんてないよ。作ったもん勝ち!

M’: それにしても、この情報量はありえない。いまでも10人は必要だね、収集に。でも、ミック、ひとりでしょ?

M : うん。しかも他のことやりながらだからね。

M’: しかもデザインの凝り方もハンパない!

M : それ、たぶん(羽良多)平吉だよ。

M’: このころって、単行本出すの大変だったよね。音楽評論家なんて、普通出せないよ。

M : ぼくは他にもピンク・フロイドとか、ドキュメンタリー小説っぽく書いてね。ポリスもクィーンも。そういう手法の最初だった。

M’: 今度、そのへんの話をしましょう。

M : 本、探してくよ。

M’: で、最後に映画の話なんですけど、この間劇場で、けっこう期待してリドリー・スコットの『悪の法則』見たんだけど、つまんなかったな。前、ニューヨークでぼくら教授(坂本龍一)と会ったとき、リドリー・スコットはダメなんじゃないかって話したじゃないですか。ほんとにそうだった。あっちの方が期待しないで見て、めちゃ面白かった。

M : 何?

M’: オリバー・ストーンの『野蛮なやつら』。

M : あれは面白い!

M’: あれのがね!

M : あれは凄い面白いかった! ぼくはオリバー・ストーンは好きじゃないんだけど、見直した。『悪の法則』はたぶん脚本が凝りすぎてるの。『野蛮なやつら』はB級のヌケがあって、でもちゃんとカタルシスがある。リドリー・スコットはアタマで考えすぎだね。だから当たんなかったけど、ジョニー・デップの、何だっけ、マイアミ舞台にした?

M’: 『ラム・ダイアリー』でしょ?

M : あれと、『野蛮なやつら』は似てる。

M’: あとそのてで言うと、話題にもなんなかったけど、禁酒法時代の、密造酒を作ってる伝説のアウトロー兄弟の。

M : あれも面白い!

M’: 『欲望のバージニア』! あれはめちゃくちゃ面白い! そういうの見ると、リドリー・スコットはね。

M : 凝りすぎなんだよ。ようは映画ってさ、回想シーンとか場面転換をやりすぎると、見てる方がついていけなくなってね。だからぼくは『インセプション』とかまったくダメだった。

M’: 何にも心にのこってない。

M : 難しすぎる。

M’: リドリー・スコットは『テルマ&ルイーズ』がよかったね。

M : あれは傑作ですよ。あとあれも当たんなかったけどよかった。デ・パルマの『パッション』! あれは面白い!

M’: でも、オリバー・ストーンとかデ・パルマって前は話題作の監督だったのに、いまは話題にもなんないし、単館で終わっちゃうもんね。

M : だからロック・バンドもいまはそんな感じだね。スコーピオンズの新しいのなんて、もの凄くいいのにね。MTVのアンプラグドで、ギリシャの野外劇場でやってんだよ。それ、凄くいい。

M’: それ、CD?

M : CD2枚組とDVD。それ、ハード・ロックが持ってるロマンチシズムってあるじゃない? それがもの凄くいい形で出てる。あれは最近の出色だね。

M’: 最近フリートウッド・マックの『ブラック・マジック・ウーマン』聴いたら、めちゃくちゃカッコいい! だけどなんであのバンドはあんなつまんないものになっちゃったのかな?

M : それはアメリカのショー・ビジネスって言うさ、落とし穴があってね。大金が動いて、それでメンバー仲間割れするっていう、ね。

M’: こんなとこですかね。一年、お世話になりました。来年も、よろしくお願いします。

Mと別れ、ぼくは明日の撮影のために地下鉄に乗って合羽橋に小道具を探しに行った。街はどこもガラーンとして、それこそMと出会った1969年頃の東京みたかった。

もうすぐ、Mは65歳になり、ぼくはビートルズが歌った64歳になる。

出会った時はふたりの年齢を足すと39だったが、来年にはいるとすぐ129!

おそろしいほどの時間が経過した気がする。

でも、ぼくらは会うと、何ひとつ変わってない。なぜそうなのか、答えは、共に16、7で「ロックンロール」の衝撃をたぶん真に受けたからだろう。

それが可笑しい。

そういえば、『おかしな二人』っいう映画、あったな。

何であれ可笑しい方がいい。ウィリーも夢二も、相当可笑しい。