- TEXT:

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

TACHIKAWA“MICK”NAOKI

&

MORINAGA“MACKENZIE”HIROSHI’S

CLUB SHANGRILA 25

2014年4月23日収録

@musmus(丸の内)

今月はゲストをお招きした。それもクラシャンお初の女性登場。

厳密に言えば、芝浦高浜橋〈はるみ〉のママとの偶発的対話があったから、ふたり目だ。

Mが「千恵蔵」と呼ぶグルメ・コラムニスト藤田千恵子、クラシャンの20年級の酔友にして酒豪。

場所はM指定の新丸ビル内の〈musmus〉に6時30分集合。

いつもはブルックリンじみたとこばかり徘徊しているクラシャンが珍しくマンハッタンに。

15分ほど早く着き入り口に立つと、まだ空席ばかりの店内に一組の客。よく見れば、音楽プロデューサーの近藤雅信さんと岡村靖幸だ。

声をかけ、隣の席に座る。

一ヶ月ほどまえホドロフスキーの新作の試写会場で近藤さんとは会っていた。 そのとき、事務所の代表の川添(象郎)さんのことを「どうなった?」と訊いたら、「旅に出ました」と苦笑いした。丸の内でまた会うと「さっき、岡村君がホドロフスキーと対談した、その帰りなんです」と言う。なぜか、近藤さんとは生態圏が近いのか、街場のあちこちで遭遇する。そういう縁もある。

岡村君に「ホドロフスキー、好きなんだ?」と訊くと、80年代にビデオで『エル・トポ』『ホーリー・マウンテン』を見て、それで傾倒したらしい。他に『ピンク・フラミンゴ』も。「『リキッド・スカイ』もよかったよね。じゃ、ケネス・アンガーも」「ええ」と岡村君はうなづく。

ホドロフスキーは彼が好きなビートルズに通じると彼は語る。確かに、ビートルズの『マジカル・ミステリー・ツアー』は同質のカルト性を感じる。

まるで、クラシャンのまくらみたいに、彼とアート的 雑談をしていると、千恵ちゃんが姿を見せ、「じゃあ、また」と予約席に移った。

彼女は大変貴重な日本酒を持参、今回はその飲み会というわけだ。

千恵ちゃんとは、久しぶりだな。懐かしさが色香も漂い心地よい。

「森永さんのWebの沖縄の話し、ジミー、面白い!」

しばし、沖縄の離島の話題に興じる。千恵ちゃんはシャーマンの久高島、ぼくは島民200名、牛2000頭の谷岡ヤスジ的黒島を語る。きゃっきゃっ、乙女みたいに反応する。

「シャングリラ、もうどれぐらいになります?」

「1989年から」

「四分の一世紀だ」

「そんなもんだね」

Mが、やはり、日本酒を持参でやって来る。

古い友人であり、〈musmus〉のオーナーでもある佐藤俊博もやって来て、旧友会の印象だ。すぐ場に和みの空気が生まれる。箱根〈早雲閣〉のまっちゃんとか、目黒〈ゴールデン・ブラウン〉のノブりんとか、佐藤君とか、彼らが場に混じると空気に瞬時に化学反応がおきる。

みんなけっこういい年令だけど、岡村君が今日会ったホドロフスキーは82歳! 「すごい元気で明るい人でした」(岡村)。ホドロフスキーがいまも現役バリバリで相変わらず変態的カルト映画を製作してることを思えば、まだまだぜんぜんイケル、乾杯。

というわけで、クラブ・シャングリラ@丸の内!の篇、ずずいと!

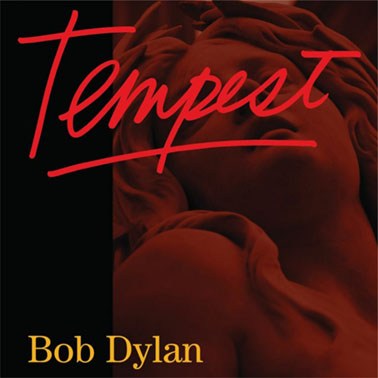

M : 昨日、大阪でディラン、見たんだ。よかったよ。

M’: 賛否両論ですね。東京公演見たノブりんは後半ぜんぜん面白くなかったって言ってた。やっぱり、ディランぐらいになると、公演先で違ってくるのかな。

M : ぜんぜん違うみたい。昨日は大阪三日間の中日だったのね。その日、いっしょに見たウドーの人が「今日はいい」って言ってたから、つまり、良くない日もあるってことですよ。

M’: 志ん生の高座みたいなもんですね。でも、そこにいればいいっていう。

M : 出てきた時のたたずまいとか、いいんだ。今回、ギターは一曲も弾かない。立って唄うか、あとはエレピですよ。その動きのすべてが、この前話した、計算され尽くされている。それは凄い!

M’: ジャケットは着てた?

M : 着てた。ジャケットと帽子。

M’: やっぱり、ディランは必ずジャケット着用だね。ニューヨーク派なんだな。ガルシアやニール・ヤングとは違うんだ。

M : でね、びっくりしたのは、ディランは前は曲順決めないでやってたんだけど、今回はセット・リストがちゃんとあるみたいでね。ほとんどは新作の『テンペスト』からの曲なんだよ。で、一部の終わりに名曲『ラブ・シック』を唄い終わったあと、ディランが大声で「ありがとう!」って言ったんだよ。もう、びっくりだよ。

M’: ありえない。どういう心境の変化なのかな。

M : だから、本人もびっくりするくらい相当できがよかった。

藤田千恵子(以下F) 基本的質問ですいません。

M : なに?

F : いまボブ・ディランって何歳になられたんでしょうか?

M : 73歳。客席、年寄りの男ばかり。女はほとんどいない。

F : へえー、そうなんですか。

M : 大目に見て、二割じゃないかな。

M’: 今回、メンバーは?

M : チャーリー・セクストンはいた。

M’: まだ、やってんだ!

M : アンコールの最後は『風に吹かれて』だけど、いままで聴いたこともないアレンジなんだよ。

F : フーーーーーン。

M : もはや原曲の形をとどめてない。

M’: でも思うんですけど、レコーディングしたときのアレンジは、そのときの時代や本人の気分もあってのことで、時代が変わったら普通に考えて、変わるよね。変わらない方がおかしい。

M : ずっと同じだったら、レターメンみたくなっちゃう。

F : 凄い! いままで読んでたことが、今日、生で聴けてうれしいです。生酒に生シャングリラ、豪華です。

M : 今日、三人で飲みたかったんだ。

F : あたし、いろいろ覚えてます。立川さんのことだと、個人的な話しですけど、こんなことがあったんです。フリーになれたのが、26で、その後、ぜんぜん休みなく働いてて、34でしばらく仕事休んでインドに行こうと思ったんです。それをまわりの人にいうと、みんな「そんな一ヶ月もインドに行って帰ってきたって仕事ないよ」とか「何様だ」とか、けっこうきつく言われて、落ち込んでたんです。で、ある日、立川さんと飲んでいっしょに帰るタクシーの中で、立川さんに「インドに行きたいんです」って言ったら、「行っておいでよ」ってすすめてくれた。

M’: それで、行った?

F : 行きました。インドから立川さんに絵葉書だしたんです。インドにも不良がいました。ネパールにもいました。そんな絵葉書。

M : カキ・フライ、食べる?

F : カキ・フライ、食べたい。で、最初に会ったときのことも覚えています。

M’: どこで、会ったの?

F : 大塚の〈生駒〉。

M’: それ、何年ぐらい前?

F : 20年以上前ですね。居酒屋研究会は、もうはじまってました。

M : 居酒屋研究会は、いまどうなってるの?

F : 太田(和彦)さんひとりでやってる。

M’: そうそう、今日、その話ししようと思ってたんだ。居酒屋研究会は、あのとき、雑誌は何でした?

F : 『DAYS JAPAN』です。

M’: それ見て、遊びが記事にできる、じゃ、ぼくたちもやろうって閃いたの。それで四分の一世紀!

F : そうなんですか、はっはっはっ!

M’: そっちが居酒屋遊びなら、こっちはクラブ遊びでいこう、と。簡単なノリ。

F : それで立川さんにおめにかかれる機会があって、そのとき「居酒屋研究会だと居酒屋しか行けないだろ。ぼくたちとだったら、料亭だって、フレンチだって、何処でも行けるよ」って言われたんです。

M’: ナンパ! ぼくたち研究はしないから。

F : そう言われて、あたし、舞い上がっちゃったんです。言われてみれば、あたし、居酒屋にしか連れてってもらってない。あたしもいろんなとこに行きたーい! その話しを馬鹿正直に居酒屋研究会の人たちに言ったら、「お前はそんなチャラチャラした女なのか!」って。

(爆笑)

M’: そんな事態になってたの!確かに、クラブ・シャングリラは『エスクァイア』連載時、悪名高かったからね。

F : そのころですよ、森永さんに会ったのは。渋谷東の〈ラ・パレット〉ビルに(村山)秀子さんを訪ねたら、上の階から大音量でロックが流れてきて、思わず、あたし、秀子さんに「高校生の息子さんがいるんですか?」って訊いてしまって。それが、森永さんだった。大音量でした!

M’: その話し、『続・シャングリラの予言』にも千恵ちゃん書いてたから、よっぽど印象深かったんだね。

F : あのころに立川さんに森永さん、それに秀子さんと会えて、なんか凄くよかったって思います。

M : 面白いね。

M’: 面白い。あのころ、古波蔵(保好)さんとも会った。千恵ちゃんも沖縄の〈美滎〉に行ったでしょ。

F : そうそう。沖縄に行く仕事があったんです、秀子さんに言ったら、〈美滎〉行きなさいって言われて、行きました。

M : 〈美滎〉は凄い!沖縄料理で、あんなにうまい料理があるのかっていうくらいうまい!

F : 琉球王朝が終わったとき、宮廷の料理人が野に下って、そこで民間の料理とまじったんですね。それを古波蔵さんの妹さんが丹念にレシピを調べて再現したんです。あたしは、秀子さんのはからいで大きな座敷でひとりで食べて、大感激! そのあと何年か前に、いま沖縄でいま一番おいしいっていう店に連れていってもらったら、その当時の〈美滎〉の料理長でした。

M’: この間の『Coyote』が古波蔵さんと〈美滎〉の大特集組んでた。レシピまで再録してた。懐かしかったな。植田正治さんとか、山川惣治さんとか、いろんな人とお座敷にあがった。あのころ、古波蔵さんが生きているころ〈美滎〉に行けたのはしあわせだった。

M : いつも言ってることだけど、こうやって20年熟成した古酒とか、その〈美滎〉じゃないけど、酒とか料理って、直接的だからあんまりごまかしきかないじゃない。だから官能がある。でも音楽や映画はギミックが普通になっちゃったから、どこまでホントだかわかんない。

M’: もう、コンピューターですからね。映画も監督の時代でもないし。音楽も、アルバム作品じゃないしね。

M : でね、最近、ル・クレジオが書いた映画の本を読んだのね。ル・クレジオが小津安二郎のこと書いてて、これが凄い! 映画をプリミティブに製作しているときの話なんだけどね。やっぱり、いいんだよ。

M’: ル・クレジオ!

M : この前、BSで三國連太郎のデビュー作を見たんだよ。『善魔』っていう。監督は木下恵介、主演は森雅之に淡島千景。三國連太郎は、このデビュー作の役の名前だったんだよ。それを芸名にした。

F : えー! そうだったんですか!

M : それ、ヨーローパ映画みたいなんだよ。それ見たとき、いまの映画から知性が失われていく気がした。映画を見て何か考えるなんてことがなくなって、ただ楽しい、カッコいい、それだけになってる。

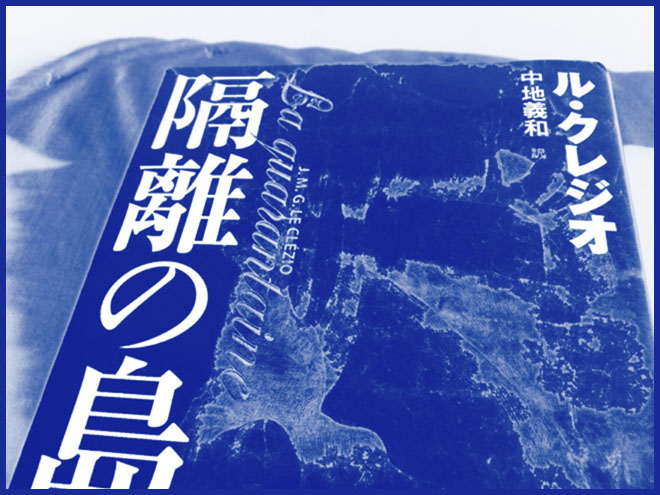

M’: たぶん、それだけだったら、若者はゲームのがぜんぜん面白いよ。ル・クレジオの話、凄いなぁ。だって、ぼくもいまル・クレジオの『隔離の島』という新刊の小説、読んでたんだ。偶然にしては、凄すぎる。

F : 凄い!

M : 小説がでたんだ?

M’: 小説というジャンルと島という場所との間には、なんか通じるものがあるとル・クレジオは言ってて、モーリシャス島の先のプラト島を舞台にした、めちゃくちゃ面白い作品です。それの何が凄いかって、冒頭、ル・クレジオの祖父が子供のころパリで本物のランボーを見てる話しがでてくるところ。その祖父の記憶と実際島であった悲劇を元にしてる。なんが『酔いどれ船』の超大作ですね。

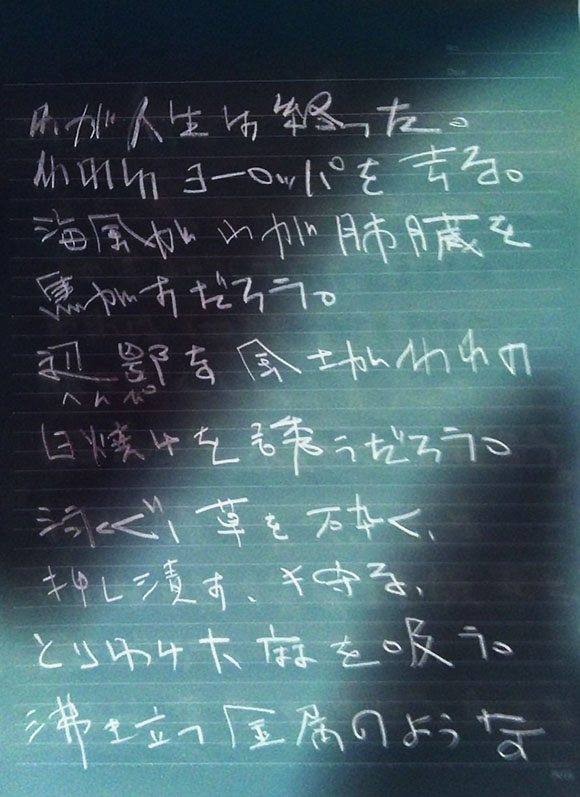

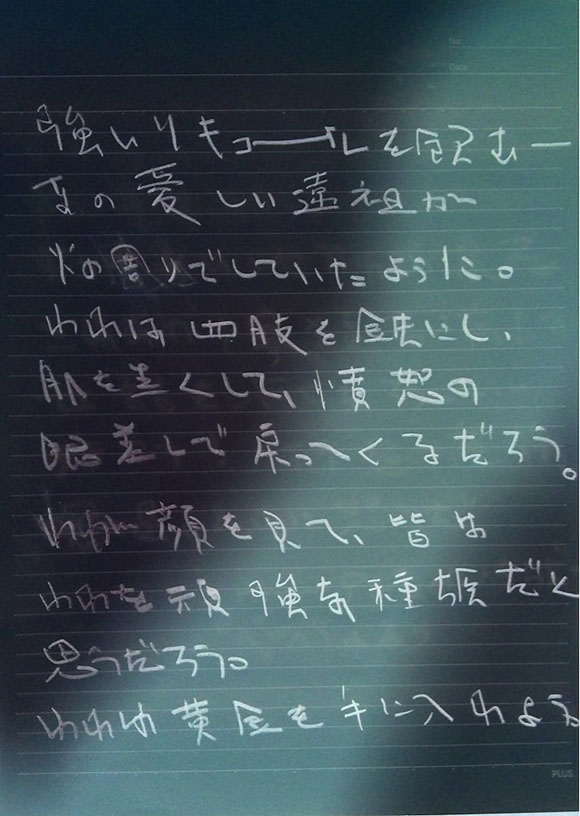

(以下、引用)

〈たばこの煙が立ちこめる、ケンケと灯に照らされたカフェに、その男は現れた。ドアを開け、そのシルエットは闇を背景に一瞬戸口に立ち止まった。ジャックはその光景を忘れなかった。頭が棧に届きそうなほど長身で、ぼさぼさの長髪、子供らしさを残す純真な顔、長い腕と大きな手をして、ボタンがひどく高い位置に付いたきちきちの上着に包まれた身体は、窮屈そうだった。とくにあの血迷ったような顔つき、酔いのせいで濁った、いかにも意地が悪そうで偏屈な視線。男は入るのをためらうように戸口にじっとたたずんでいた。やがて悪態を吐いて恫喝しはじめ、両の手を振り上げた。すると店中が静まり返った。

(中略)

「あれはだれ?」とジャックがたずねる。「あの男か? 何でもないさ。ただのごろつきだよ」それは祖母シュザンヌの編み出した言葉にちがいない。ランボーを話題にするときは決まって「ごろつき」と言うのだった。しかし祖母は、ごろつきが書いた詩を何度もよんでくれた。ぼくにはよくわからない奇妙な音楽があり、それはカフェの客たちに彼が巡らせた眼差しのように濁っていた。〉(ル・クレジオ『隔離の島』筑摩書房/中地義和訳)

M’: それ、読んだらさ、ランボーは、まるっきりシド・ヴィシャス! パンク・ロッカーの原型です。彼にすべてははじまる!

F : へぇー!

M’: それで、アブドゥラマン・アリ・ワベリというアフリカ人の作家がいて、パリで凄い人気なのね。この人の新作の『バルバラ』を読んでたら、これにもランボーがでてくるの。そっちは武器商人になったころの。偶然手にした2冊の本のなかにランボーがでてきて、けっこうビックリした。しかし、ランボーは別格ですね。

M : 夭折系の元祖かもしれない。ブライアン・ジョーンズとか、似てるじゃない。

M’: ところで、今日ここにくる前に会った人が、なんで立川さんは河野洋平とか高円宮殿下とか、ああいう普通は会えないような方たちと親しかったのか、訊いてきてくれってたのまれて。

F : うわー、面白い。訊いてきてくれっていいな。

M’: 千恵ちゃんもミックに訊きたいことあったら今日、訊くといいよ。

M : じゃ、その話ね。

M’: 拝聴。こうやって、ぼくは立川直樹の伝記を聞き書きしてるんです。(と、千恵ちゃんに)

F : ほんとに立川さんは面白いですもんね。あたしの立川さんの印象は一度も偉そうなところ見たことないし、いつも笑顔。けっこうみんな権威に弱いんです。

M’: じゃあ、一席、聞かせてください。

M : まず、河野さんは、ぼくが若いころ、マッケンも知ってる〈オー・エンタープライズ〉の小野さんと会ってね。

M’: 稲垣潤一のプロダクションね。

M : そう、そう。20代のとき、ぼくはコスモス・ファクトリーやったあと、ちょと仕事が嫌になってね。隠遁はしないんだけど、業界のルールとかのやりとりに一線引いてたんだよ。で、そのころ小野さんに会ったら、「立川さんみたいな人は仕事やらなきゃダメだよ」って言われて。でも事務所もたたんじゃってたんだ。

F : あの六本木の事務所ですか?

M : もっと前。20代の終わりのころだね。

F : えーっ! 20代の終わり! それで、隠遁って、どういうことなんですか?

M : あのね、ひとつには飽きちゃったの、いろんな人とのやりとりに。

M’: ミックはコスモス・ファクトリーのあとワールド・ミュージックのはしりのアースリングっていう凄いグループ、プロデュースしてて、そのとき業界の裏切りにあってんだ。金のことで、騙された。

M : この世界、嘘つきが多い。二枚舌を使ってね、ぼくらを利用し、平気で騙す。そういう連中に嫌になってやめてたんだ。そのとき小野さんに会って、いまぼくが事務所ないんなら、うちの事務所に所属するっていうんじゃなくて、使ってよ、人もつけるからって言われてね。好きなことやんなさいよって。

M’: 身を寄せたっていうんじゃなくてね。

M : ぜんぜん。それで小野さんが桂木文をやってて、彼女を大人の女にしたい、プロデュースしてよって言われてね。そのころ、ぼくは海外ではピエール・バルーのパリ公演やったり、セルジュ(ゲンスブール)に会ったりとか、気分的にはカンバックしてはいたのね。

F : そうだったんですか。

M : それで、ピエール・バルーの流れで、桂木文のアルバムは加藤(和彦)君とかムーンライダースとかで制作して、写真集もつくった。

M’: それが本格的なカンバックになるんですね。

M : そうだね。それで、そのころ小野さんが赤坂の、京都の料亭みたいな店の常連客でね。そのころ政治家が文化人を呼んで、歓談する朝食会があった。芸術家、新聞記者たちを呼んでね。そこの女将さんに小野さんがたまたまぼくの話ししたら、「そういう人が朝食会に参加してくれるといいわね」という話しになって、小野さんが「ミック、俺の顔たてて、行ってくれないか」って言うから、ぼくは「いいですよ」って軽いノリでね。

F : それ、おいくつのときですか?

M : 31、2だね。それで行ったら、そこにこの間亡くなってしまったけど、『毎日新聞』の岩見隆夫さんがオブザーバーでいて、他に河野洋平さんや洋平さんのお父さんの河野一郎さんの大番頭の工藤さんという政界の怪人みたいな人もいて、もうその光景は山本薩夫の映画を見るような。

M’: 『日本の首領』! それで、どんな話したんですか?

M : それで、そこに行ってね。ぼくはこんなノリで「いま新聞って難しすぎる。三面はわかるけど、一面、二面なんてまったく理解できないほど、いまの若い子とかけ離れている」って言ったら、みんな「そうか!」ってうなづいてね。その二日後に工藤さんから電話が入った。「立川さん、この前、ほんとに面白かった。それで、洋平さんが今度は夜、ゆっくりいっしょにめし食いたいと言ってるんだけど、時間つくってくれないか」と。で、河野さんと会って話したのね。そしたら、「そうか、ぼくたちのやってることと世の中の動きはやっぱり違うんだ」と言うわけ。それ、正月に近いころね。街頭演説をするんだよ。小田原の駅前でやると言うから、面白そうだって見に行ったんだよ。そしたら、もう聴くに耐えない。無神経もいいとこ。声がピーピー、ハウリングしてて、演説になってない。雑音なんだよ。で、感想訊かれたから、ハッキリ言っちゃったんだ。「何、考えてるんですか。あんな、ピーピー、ガーガー、雑音たててるだけで、馬鹿みたいですよ。ああいうの、ちゃんとしなきゃ、やる意味ないですよね」って。「じゃ、ちゃんとしてよ」って頼まれて、で、ボーズのスピーカーとか全部、揃えてあげた。それから河野さんの政治本体には関係ないことの相談役みたくなっちゃった。

M’: じゃあ、朝食会が発端だった? 別にコネがあったわけではなくて。

M : ぼくは誰かと知り合うときに、コネを使ったことは一度もないよ。

M’: 実力勝負だ!

M : 高円宮はもっと簡単だった。まどが日本舞踊協会の名誉総裁みたいな仕事しててね、けっこうアイデア・マンなんだよ。それで、草月会館で、ぼくがプロデュースしていたダンス・カンパニーのH・アール・カオスと他にふたつのグループとの共同公演会があってね。まどの企画で、ストラビンスキーの『春の祭典』を各々踊ることになったのね。けっこう残酷な企画なんだよ。やっぱり、H・アール・カオスは圧倒的に他のふたつとスケールが違うわけですよ。で、公演が終わって、まどが楽屋に来て「いやぁ、素晴らしかった。本当に感銘いたしました」って興奮してて、そのあとのパーティーで、名刺を渡したら「もしかしたら、レコードのライナー、書いてました?」って訊くわけ。

M’: おーっ!

F : それで?

M’: こういう場面がホントに、以下次号! っていうやつですね。それで?

M : 「なんで、そんなこと知ってんですか?」って訊いたら、まどが「実は、ぼく、プログレッシブ少年だったんです。だからピンク・フロイドのレコードとか、たくさん持ってるんですよ」って。ぼくの書いたライナー、読んでたんだよ。

F : ひえーっ!!

M : 「あの立川さんですか?」って、それで仲良くなった。それから、夜、「いま、何してらっしゃるのですか?」って電話がくるんだ。「飲みに行きたいんですけど」ってね。一番、おかしかったのは、デニーのバーにいっしよに行ったときね。

M’: 仙台坂下の〈STARBANK〉?

M : いや、千駄ヶ谷の〈HOWL〉。

M’: 赤坂御所の近くの〈WALK'N〉によくひとりで来てて、姿勢正してぼくらみたいなひどい不良客の中で淡々と、クイクイ、ストレートでウイスキー飲んでた。酒、強い。

M : 強い。で、〈HOWL〉で「立川さん、ここは何を飲めばいいんでしょうか?」って訊くんだよ。それでジン・トニック飲んでたから、「デニー、ジン・トニック」って言ったら、まども「ぼくにもジン・トニック、ください」ってね。喋り方はやっぱり皇族なんだよ。

M’: 王子様だ!

F : ホント、ねぇ。

M : まどが飲んで、デニーに言ったわけ。「おいしい。このジンはどこのジンを使ってらっしゃるんですか?」。そしたら、デニーが「そのへんのジンだよ」って伝法に言ってさ。 (爆笑)

M : それでまどは「この方は面白い方ですね」って笑ったら、デニーは「面白い?」って返して、そのあと凄い。まどが「また来てもいいですか?」って訊いたら、デニーが「いいよ、金、払えば、客だから」。

F : (笑い、止まらず)どっちも面白ーい!

M’: 落語だね。ところで、ミックは人に会って、緊張したことってないの?

F : それ、それ。それ、訊きたいです!

M : そういう意味では伊丹さんかな。緊張っていうんじゃないけど、ちょっと読めないって言うか。怪人としては超弩級かもしれない。だから、ぼくは伊丹さんと20年以上仕事していたから、それによってどんな人にも緊張しなくなったのかもしれない。

M’: あー、そういうことか。

M : あのひとの訳わかんない文脈でくりだしてくる技とか。気分の変化とか。群を抜いていた。それで、伊丹さんのことをよく言わない人って、そういう面で、ひどい目にあったんだろうね。そういう人、すごくいると思う。でも、ぼくは伊丹さんの勝手さが嫌じゃなかった。嫌と思ったら、絶対、嫌なんだろうな。

M’: 寺山修司も、そう?

M : 寺山修司、伊丹十三、アンディ・ウォーホルは同系ですよ。セルジュも、それに近いけど、お茶目が入ってる。

M’: セルジュはまったく問題ない?

M : まったくない。レナード・コーエンも、まったく。

F : そうなんですか? だって、すごく気難しそう。

M : 他の人にはどうかわかんないけど、レナード・コーエンからは「君はぼくに似ている」と言われた。

F : 「君はぼくに似ている」、凄いセリフですね!

M’: でも、逆に、日本では、そこまでの人はいなかったとも言える?

M : 伊丹さんとは15歳ほど年令が離れていたんだけど、伊丹さんは信子さんとか近い人に言ってたらしい。「立川君はホントに自分の若いころを見ているみたいだ。言いたいことは言う。人は生意気だと言うけど、ぼくは彼を信用している」って。銀座とか行くと、「ぼくは伊丹十三、彼はじゅうしまつ」って冗談言ってた。

M’: はあー。しかし、ミックとはもう40年以上のつきあいになるけど、知れば知るほど、謎めいてるな。怪人だな。

F : 森永さんも謎めいてますよ。

M’: ミックの謎をこのクラシャンで探索してるんだけど、深いよな。やっぱ、高円宮や伊丹さん、レナード・コーエン、セルジュやピエール・バルー、チェット・ベイカーと過ごした時間は聖域で、普通のジャーナリズムは踏み込めない。すべては80年代からの出会いなのに、ちょっと、戦前の匂いがする。

このあとはまた佐藤君と、三菱地所の泉ちゃんがやって来て、ヴィンテージの日本酒を空け、さらに日本酒を祭りの夜のように「日本酒には豚が合う」(千恵ちゃん)の指南で極ウマの豚料理や泉ちゃんが手業も鮮やかに攪拌してくれる納豆を肴に、クイクイ飲み、男三人、女ふたりの白波五人はひたすら歓談に耽る。

F : みんな日本酒にはお刺身が合うと思っているけど、豚肉が合う。

M : お刺身って日本酒よりかえってワインのが合う。

F : いまはコロッケに合う日本酒とか、豚と合う日本酒とか、いろいろあります。

M : やっぱり、ぼくね、お刺身信仰から少し抜けた方がいいと思う。

F : は、は、はっ。

M : なんか産地直送とか、ありがたがって醤油かけて食ってるけど、あれ、まちがってる。

F : あたしもそう思う。醤油かけちゃう人、あたし、その人の味覚疑います。熟成した方がおいしいお魚ってありますしね。あの鳴門にあたしの友だちでむらさんていう漁師さんがいるんですけど、その人、必殺必中仕置人みたいな人で。

M’: どういう人?

F : 釣った魚を、魚が死ぬって気づかないようにしめるんです。魚は死ぬと思うと、その恐怖感でまずくなる。だから光もささない暗闇のなかで好きに泳がせて。

M’: どう、しめるの?

F : あのね、魚って人の二本の手に触られると熱いらしい。むらさんは魚が熱く感じないとこを触るんです。他の人が触ると、魚は暴れるのに、むらさんが持つと暴れない。

M’: 安心してんだ。

F : それで、サッと持って、刺す。

M’: 魚は殺されたと思ってない?

F : そう、そう。そういう風にしたいんだって。あたし、それを見せてもらったんだけど、凄いです。おいしく食べるためというより、それはむらさんの気立ての良さです。おふたりに是非、ご紹介したい人ですね。

M’: むかしでいうと魚屋だけど一心太助みたいな。気立ての良さ。

F : そうだと思う。

M’: 前に、写真家の佐藤秀明さんとカリフォルニアに仕事で行ったとき、アメリカ人が肉食やめて、寿司食うブームになってたのね。それ見て、人間は魚を食いすぎだって怒ってた。魚のことも少しは考えろって。

F : むらさんも同じこと言ってました。むかしはうなぎに串刺すとき、お祈りして刺すみたいなことしてたじゃないですか。いまはないけど。でも、むらさんは、お祈りしてから、とるんです。四国にいっしょに御旅行できたら、是非、紹介したい。

M : 鳴門の方に〈うめ丸〉っていう旅館があって、前から、ぼくに来てくれって言われてて、じゃ、今度、そこに遊興しますかね。

F : えー、そうですか。うれしい!

M : 最後に筍ご飯、食べる?

F : 食べたーい!

見えない楽器を手にセッションをくりひろげている気分だった。

「酔いどれ船」は行く、果てない夜の海を。

白波の向こうに見えるのは、82歳のホドロフスキーの笑顔!

やはりランボーからはじまった歴史がある。

ビートやパンクの遥か以前。

ワイルドやベイコンの遥か以前。

このクラシャンにはランボーとディランが絶えずチラつく。

ぼくらはその恒星を巡る惑星。

メトロポリスを彷徨う惑星。

裏エレベーターで一気に東京駅への地下道に下り、各々、改札口を抜け、帰路に着く。