- TEXT:

- 1

- 2

- 3

- 4

- 5

- 6

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

- 12

- 13

- 14

- 15

- 16

- 17

- 18

- 19

- 20

- 21

- 22

- 23

- 24

- 25

- 26

- 27

- 28

- 29

- 30

- 31

- 32

- 33

- 34

- 35

TACHIKAWA“MICK”NAOKI

&

MORINAGA“MACKENZIE”HIROSHI’S

CLUB SHANGRILA 19

2013/10/2収録

@ Va-tout(六本木)

はじめは9月24日、新橋駅前ビル2階の台湾料理屋〈東〉で会う約束をしていたが、そのころぼくは沖縄にいて、海上を通過していく最大瞬間風速82メートルにもなった台風の影響で離島に渡る日程が狂い、24日の約束は果たせず、帰京は26日になってしまった。

沖縄にいる間にMより次の日程の件で電話が入り、10月2日、どうせなら東京都現代美術館で内覧会があるので、それをのぞいてから、なりゆきでクラシャン・トークをしようという運びになった。

そして当日。午後、風雨の去った町にでっかい虹の橋が架かっていた。何かの予兆か。ちょっと胸をおどらせ、夕刻、西麻布のMのオフィスが入った金谷ビル駐車場で待ち合わせ、美術館へMの車で向かった。

以下は、その車中でのイン・ザ・カー・トーク。

森永(以下M’) : 毎月沖縄に行ってて、毎晩、向こうのボスみたいな人と夜遊びしてるんですけど、もう何軒もまわるんです。ゲイ・バー、レズ・バー、ニューハーフ、それになぜかマッチョというカテゴリーもあって。

立川(以下M) : あ、そう。

M’: 沖縄のゲイの子って可愛くてね。バンコクみたいな感じなのかな。陰りがない。あっけらかーんとしてる。

M : 陰りないね。

M’: で、沖縄はゲイ・バーがつぶれないみたいです。それだけの地盤がある。

M : 風土って凄くあってさ、先週鋤田(正義)さんの展覧会の仕込みで福岡に4泊ぐらいいたのね。それで福岡って凄いのは、夜12時くらいに街を歩いてても12時の感じがしない。東京でいうと7時くらいの感じで、若い子たちが遊んでる。大人も。夜のお出かけが好きなんだね。やっぱ南はいいね。

M’: この間、映画館に『路上』見に行ったんです。あれでサルとディーンがメキシコに行くシーンがあるでしょ。もうハチャメチャになる。あのシーンが一番面白い。あの感じね。

M : たぶんさぁ、アメリカの若いやつがメキシコに遊びに行くのと、ぼくらが福岡や沖縄に遊びに行くのと同じなんじゃないの。

M’: そう思った。やっぱり、国境を南に下ってゆく感覚があります。時間の流れがまったく違うんです。

M : 九州の女の子は福岡までは行くんだって。

M’: 遊びに?

M : いや、働きに出る。東京までは行かない。九州の地方の若い女の子たちは、就職や進学で福岡まで来る。男は意外と東京に出てっちゃう。だから異様に女率が高い。女が男を口説くって言ってた。

M’: なんで東京まで来ないの?

M : なんか、怖いらしいよ。

M’: わかる。東京はもの凄く怖い街になってるんでしょうね。バビロン、バビロン。この間、那覇では、ゲイ・バーが満員でどこも入れなかった。

M : 福岡も、夜、元気だよ。

M’: 福岡はむかしから元気だけど、世の中の風潮とか関係なく元気なんでしょうね。鋤田さんなんか、その風土を感じますね。

M : テンション高いし、天然の明るさがあるじゃない。あれ、やっぱり九州だな。フットワークが軽いよね。

M’: 生活に強そうだし、金あってもなくても。ダイアナ・ヴリーランドの伝記映画に、デヴィッド・ベイリー出てくるじゃないですか。鋤田さんに似てましたね。老け方が。かつてのカッコいいデヴィッド・ベイリーが、いい感じにおっさんになってて。

M : あの映画、最高のドキュメンタリーだよね。

M’: あの中にシェールが出てくるじゃないですか。シェールって、あの時代の重要人物ですね。

M : シェールはちょっとアイコン入ってるね。シェールとミック・ジャガーは近い。でも、あれセンスいいなと思うのは、あたまにストーンズの『シーズ・ア・レインボー』が流れ、エンディングはデヴィッド・ボウイの『レディ・グリニング・ソウル』。しびれるよね、あれ。

(車は高速道路を疾走している。車中にはジャズが流れている)

M’: あの映画の中で『源氏物語』のフォト・ストーリーを創りにダイアナとベイリーが日本に来るじゃないですか。それで白人女性の相手役の日本人は2メートルの身長がなきゃいけないって、日本で探すじゃないですか。それで相撲部屋で見つけるじゃないですか。あんなことをパリの『VOGUE』はやってたんですね、日本で。あの頃、知り合いがパリ『VOGUE』の日本支局長をやってて、撮影をサポートしてた記憶があるんだけど、あのロケだったかなぁ。でも、あの日本特集は凄い。後にも先にも、あれほど異国情緒たっぷりなのはないですね。

M : ない。やっぱりヨーロッパから見た日本ってエキゾチックなんだよ。

M’: 凄いね、想像力って。いかにあの時代のパリ『VOGUE』が面白かったか。

M : でも、あの時代でさえダイアナは金を使いすぎて、『VOGUE』をクビになる。

M’: それでメトロポリタン・ミュージアムに行くわけでしょ。そこでも衣裳展のオープニング・パーティーを派手にやりすぎて、保守派に顰蹙を買うわけでしょ。ミュージアムにふさわしくないって。

M : 最初はね。でも今日たまたまさぁ、ストーム・トーガソンの追悼本を出すんで、取材したいって来たんだけど、その時に取材に来た人と話したのね。いま、テレビのコマーシャルって、なんであんなにイマジネイティブじゃなくなっちゃったのかなって。みんな踊ってるだけでしょ。

M’: 昨日、たまたまテレビでROUNDONEのコマーシャル見たけど、ビル・ヘイリーの『ロック・アラウンド・ザ・クロック』使って、『アメリカン・グラフィティー』みたいでよかったよ。ボーリング場のコマーシャルだけど。

M : それはいいな。そういうボーリング場とか、遊びを想像させる会社のコマーシャルはよくって、ちゃんとしたクライアントが前はカッコいいコマーシャル作ってたのに、いまは商品名の連呼と商品を出すだけになっちゃった。

M’: サントリーとかね。

M : 前はランボーとかやってたのに。(車窓を走り去る夜景を見ながら)それと日本中の街が昔の香港より汚くなっちゃったね。格安とかの文字が氾濫して。この辺なんかはいいけど、福岡なんて酷いよね。

M’: 確かに。そうですね。那覇も国際通りは酷い。でも一歩路地を中へはいれば、まだまだ町に詩情が残ってる。

M : あるある。

M’: ウォーターフロントの再開発地区はどこでも酷い。

M : 埠頭の辺とか酷いね。日本全国再開発で、まともなところなんてないね。

M’: コンビニとホテルだけになっちゃって。だけど那覇は街なかにバス・ターミナルが残ってる。そこは『オン・ザ・ロード』の感じだもん。いまはみんな地下に入れちゃうでしょ。

(しばし、沈黙。まだ酒も入らず、意識は俗にいうシャキッとしている。)

M’: よく旅に行くんで、軽くて厚い本を読もうと、いまころになってスティーブ・ジョブスの伝記本を持って行って読んだら、核心にあるのはLSDと禅ですね。あれビジネス本じゃないですよ。LSDと禅ですもん。普通の人が読んでもさっぱりわかんないと思う。

M : あの人、禅ヒッピーみたいなとこあるね。ケルアックの新訳本が出たけど、面白かったなぁ、あれ。『トリステッサ』、メキシコの娼婦との話。装丁もきれいで。あと、あれが面白かった。筒井康隆の新刊『聖痕』っていうの。美少年すぎてチンコを切られちゃった男の物語。古文調も取り入れて実験的な文体にしてあるし、すごい面白い。

M’: やっぱり文体だよな。

M : 天才だよ。天才というか力あるわ。

M’: 映画の『路上』の中で、エンディングにケルアックが作家として成功して、リムジンに乗ってデューク・エリントン見に行くじゃないですか。

M : そうだっけ。

M’: あの映画の中でも、サリンジャーの『ライ麦畑でつかまえて』の中にエリントンが出てくるっていう話があって、エリントンってやっぱり凄いですね。

M : 甘い毒なんだよね。『キャラバン』もそうだけど。どっか、エキゾな。基本的に〈コットンクラブ〉でやってた人なんですよ。

M’: ジャングル・サウンズとか。

M : 〈コットンクラブ〉のハコバンだから。

M’: クラブ・ミュージックですね。

M : ナイトクラブなんだよ。カッコいい。

M’: エリントンきてるなぁ。

M : マイルスもカッコいいんだけど、マイルスはやっぱり、〈カーネギー・ホール〉とかジャズ・クラブのイメージなんだよ。でもエリントンはナイトクラブなんだよ。

M’: 酒があって、女がいて。

M : ダンスがあって。マイルスのジャズはそうじゃなくて、もっとアートなんだよ。

M’: ストイックで。

M : 探求型。コルトレーンもそうだ。

M’: 第二次世界大戦をはさんで戦前から戦後までバリバリの現役でやってたのはエリントンだけだよね。エリントンの影響って実はもの凄いんじゃないかな。

M : スティーヴィー・ワンダーが『サー・デューク』っていう名曲を作って、エリントンに敬意を払った。マイルスは自分の遺言で、ぼくはそのお墓見たけど、ニューヨークの郊外の墓地でデューク・エリントンの墓の路地が一本隔てたとこに埋葬されている。アメリカって、お墓を買えるらしいんです。で、デューク・エリントンのお墓は小さい。マイルスのは石碑みたいにでかくて派手で、その墓地凄かったなぁ。マイルスのとこからちょっと歩いてくと、アーヴィング・バーリンのお墓もあった。

M’: 不思議な世界だな。ちょっと話は違うけど、過去のものなんだけど、いまに届くものってあるじゃないですか。いま作られてるものよりいまっぽく。で、今日偶然ラジオで聞いたんだけど、ドナルド・フェィゲンの『ニュー・フロンティア』って曲。

M : 知らないけど。

M’: ドナルド・フェィゲンとかスティーリー・ダンってけっこういま新鮮かもしれない。

M : あのねぇ、ドナルド・フェィゲンはレイ・チャールズ・フリークなんだよ。レイ・チャールズになりたくて音楽はじめたから。あのピアノやキーボードを弾いて歌うスタイルは完全にレイ・チャールズ。レイ・チャールズのソウルを自分なりに解釈してる。そういう風に思って聞くと、ドナルド・フェィゲンはむちゃくちゃわかりやすい。

M’: ドナルド・フェィゲンは、軽いスピード感がめちゃくちゃいい。

M : レイ・チャールズは凄いな。

M’: いま聞くと?

M : けっこう、エリントンっぽい。レイ・チャールズ・オーケストラとか。レイ・チャールズが歌ってないのもいい。

M’: エリントンの影響があるのかな。

M : レイ・チャールズってやっぱりさぁ、『ホワット・アイ・セイ』とか『アンチェイン・マイ・ハート』とかヒット曲あるから、人気シンガーのイメージだけど、レイ・チャールズ・オーケストラって、ソリストの凄いのもいたし、レイレッツっていうコーラス・グループを入れて、レイ・チャールズがコーラスと歌うスタイルを確立したんだよ。

M’: 映像でも見れるんですか?

M : 映像ではないけど、音楽を聞いただけでわかるよ。

M’: エリントンはけっこう映像が残ってるけど。

M : でもレイ・チャールズ、ぼくは持ってないだけで、絶対に出てると思う。

M’: やっぱり20世紀は黒人が凄いってことなのかな?でも、不思議ですよね。ボリス・ヴィアンの『うたかたの日々』が映画になったり。

M : 不思議だよな。なんでいまごろ作るんだろうなぁ。それもアメリカだけじゃなくて、日本でも、フランスでも、イギリスでも全部見直すみたいな現象が起きてんだよ、いま。

M’: それもサブ・カルチャー系なんですよ。

M : ちょっとサブカルだよね。考えてみたらボリス・ヴィアンなんてサブカルだもんね。

M’: 普通ボリス・ヴィアンの映画化なんて企画通らないですよ。ゲンスブールのドキュメンタリーもきてるし、何年か前はジョージ・ハリスンのドキュメンタリーもきたし、ダイアナのもそうだし。不思議だよな。ノスタルジーじゃないんですよ。

M : うん。11月に公開されるんだけど、ポリスのドキュメンタリー。それアンディ・サマーズが主役なんだよ。

M’: へぇー。アニマルズのころとか?

M : アニマルズに入ったころとか。エリック・バートンの家に女優と売人があふれて、毎日がパーティーだったという話したりさ。あれ結局、アンディ・サマーズがアニマルズに誘われたんで、ズート・マネーも連れてったみたいよ。最初、ズート・マネーのバンドに入ってアンディーがスターになるんだよ。

M’: 20年ぐらい前、アンディ・サマーズが目黒のクラブでライブやったけど、全然客入ってなかった。でも面白いね。ロックのドキュメンタリー物は。明日、ぼくは角川に試写見に行くんだけど、ビートルズの秘書だった女性のドキュメンタリー。

M : 案内来てた来てた。フリーダって人でしょ。

M’: 『愛しのフリーダ』。角川が買ったっていう。

M : 角川ってけっこういいの買ってる。『シュガーマン』もそうだし。

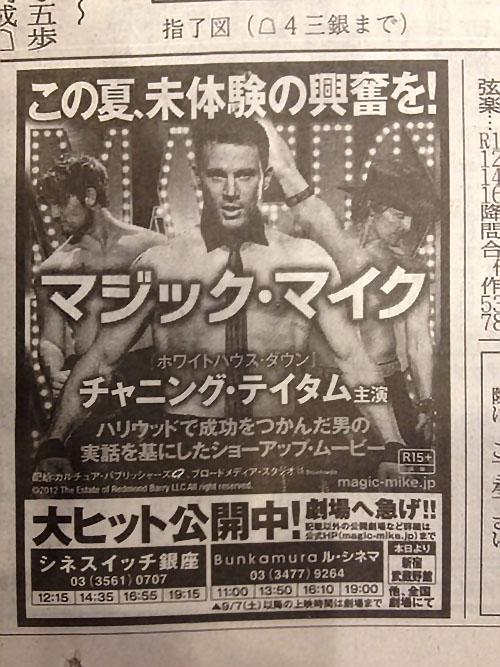

M’: ジョージ・ハリスンのもそうだし。意外とだから街の単館映画館はなくなってるけど、いい映画は前よりきてますね。見に行きたくなるような。あれも面白かったですよ。『マジック・マイク』っていう、男性ストリッパーのアメリカ映画。

M : よかった?

M’: 面白かった。なんかアメリカのローカルっぽい映画で、かなり良かったな。 アメリカはローカル物の映画がやっぱりいいですよ。

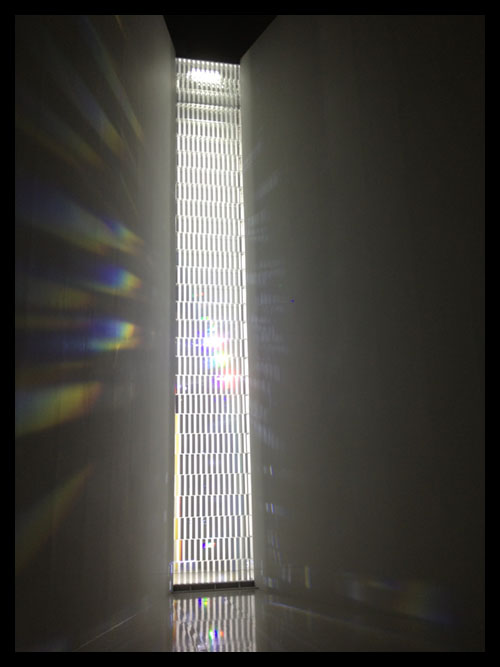

ここで車は美術館に到着。地下駐車場に駐車し、一階のオープニング・パーティー開催中のフロアーに。振舞われている桝酒を一杯ずつ飲み、『TOKUGIN YOSHIOKA crystallize』をのぞく。入口の、〈ウォーター・ブロック〉に衝撃を受ける。

クリスタルのベンチだ。作家は主張する――「展覧会のタイトルでもある『crystallize』には、『自然のエネルギーを結晶化し作品を生み出す』という意味が込められています。自然から生み出された、人間の想像を超えた造形、その作品は人の心を動かす自然と、そこに潜むエネルギーに感応して自らを造化します。それは、造形や技法という概念からの解放です。私の未来への答えがそこに存在します。」

『crystallize』は、すべての展示作品に衝撃を受けた。二十世紀の初めの10年間に歴史に影響を与えた新しい芸術概念が生まれた。二十一世紀には、この『crystallize』がその類の芸術概念になるのかもしれない。

「常設展示室ものぞこうか?」とMに言われて、フロアーを移動。こっちは『私たちの90年 1923-2013』。河原温の日付アートにはじまる膨大な作品群を見る。息をのんだのは鹿子木孟郎の関東大震災の被災現場を描いた油絵の大作。そのこの世に出現した地獄絵図を鹿子木孟郎はフランシス・ベーコンを思わせる色調で描いている。ほかに草間彌生のミクスドメディア作品『死の海を行く』も興味深く見た。

一時間ほどの美術鑑賞を終え、都心へと戻った。車中には、初めてそのアーティストの存在を知るブラジルの女性シンガーCEUの歌声がずっと流れている。

なぜか、ぼくたちは、このメトロポリスにおけるサバイバルの難しさと楽しさを語っている。目に映るのは『crystallize』の印象の延長でとらえた発光する都市の光景。瞬時に車は六本木に到着。〈バトゥー〉の一番奥の席に落ち着き、いつものようにスパークリング・ワインを飲みながらクラシャン・トークをスタート。

M’: 展覧会見て一番ショックだったのは関東大震災の油絵だった。

M : あれ、1920年代だから戦前の画家でしょ?やっぱり軽くないんだよね。決意があるよね。戦前の画家や作家には。

M’: 作品に臨場感がある。草間彌生の作品もあったけど、震災の油絵見たら軽く見えちゃった。

M : 凄いディテールが。

M’: でも、現代の作家の吉岡さんの『crystallize』は、クリスタル・スカルに通じる、人間の技術じゃその時代に作れないという造形物に近いかな。よく作ったなぁみたいな。あのストローの立体作品、驚異だった。

M : 凄いよね。半端な量じゃないよ、ストロー。

M’: 一種のジャンキーですよね。

M : でも、一方ではFANCLでプロダクト・デザインやってるってのも凄いよね。

M’: 三宅一生とコラボレートして作った腕時計とか、安かったですよ。

M : 36000円とか。東京キッチンスタイルもやってた。

M’: すべてが新しい次元の発想というか。ストローの立体作品なんて、霧のように見えて四次元ですもんね。

M : 予備知識がなくて、凄いのを見るのが一番面白いね。

M’: ミックは今日みたいなアヴァンギャルドのアート体験って、最初は何?ポップ・アートでもいいし、もちろんピカソでもいいし、マチスでもいいし。

M : マチスも良かったけど、最初はマルセル・デュシャンかな。

M’: どこで見たの?

M : デュシャンはむかし銀座の画廊でやってた。

M’: それまでのアート体験とはぜんぜん違うものって認識できたの?

M : うん。シュールリアリズムの瀧口修造さんとかが書いたものが好きだったからね。ぼくが高校のころに新宿に〈椿近代画廊〉ってあってさ、そこもけっこうモダンなものがあったりした。

M’: そういうアートの情報は『美術手帖』とか見てたの?

M : いや。ぼくは街を歩くの好きだったから。あのころ画廊とかカッコいい感じしてたじゃないですか。それで画廊になじんじゃって、自然に。

M’: 最初にマルセル・デュシャンに魅かれたのはアヴァンギャルドのところなのかな。

M : アヴァンギャルドというか、シュールなものが好きだったからね。マグリットとか、ポール・デルヴォーとか。アンダ-グランドの汚らしいものは好きじゃなかったんだよ。そのころから。蠅が一匹飛んでるんだよな。

(さっきからずっと蠅が一匹、ぶんぶん元気に僕らの頭上を飛び回っている。Mは話しながら目で蠅を追っている。)

M’: でも、天井桟敷とか横尾さんのどろどろしたものは好きだった?

M : あれは見世物小屋だった。ああいうエロティックな見世物っぽいものは好きだった。ストリップとヴィスコンティがぼくの中で同居してるんだよ。

(蠅は、ときどき、卓上の皿をめがけて急降下してくる。するとMは素早く手で振り払う)

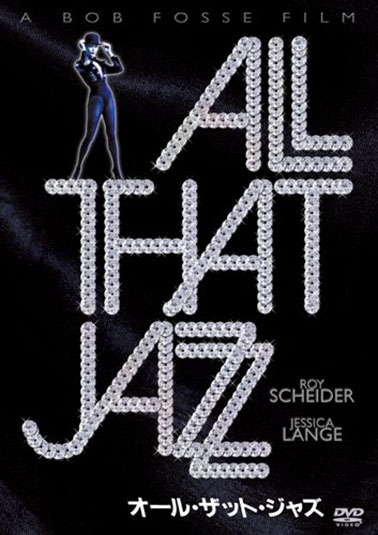

M : ボブ・フォッシーなんかは、あんなに洗練されてスタイリッシュなものを作ってるんだけど、ブロードウェイからダコタ・アパートに帰るとき、散歩してたらしんだけど、途中トップレス・バーとかに寄っていくのが好きだったみたい。

M’: ぼくらもストリップよく見に行きましたよね。北海道の登別温泉まで。

(ふたたび蠅は皿をめがけて急降下してきた。素早くMが見事な手さばきで蠅を叩き、蠅はサラダの皿の端に落下していった。その光景を見ていたギャルソンがあわてて飛んできた。)

M : 蠅だよ、蠅。紙、紙。

(ナプキンを手渡されたMはそれをちぎりつまみ出した。「サラダ、変えましょう」とギャルソンに言われ)

M : いいよ、いいよ。香港だと思えば。

M’: ハーァ‼

M : いいだろ?

M’: ぜんぜん。レッチリの『I’M Win You』だと思えばさ。で、何の話でしたっけ?

M : なんか華麗なものと猥褻なものと同居してる感じがすごく好きなんだよね。

M : 1920年代はまさにそうですよね。

M : だって、娼館とか遊郭。ソープランドみたいなものだって、素人が入ってきてつまんなくなっちゃった。ただ可愛いみたいな。結局、ある時代までやってる人も経営もプロじゃない。

M’: 演出家もそうだし、ステージも。

M : 凄く猥雑な世界でも、そこにはスキルがあった。

M’: ミックの中でかつてロマンポルノの映画音楽をやる一方で、ヴィスコンティとも仕事するのは、その同居?

M : ロマンポルノなんかはいい大人が皆で、映画制作を遊んでる感じがした。

M’: ちゃんとしたものを撮ろうとしたら、撮れる人たちなんですよね。

M : 曽根中生なんかは、ATGで『不連続殺人事件』とか撮ってる。あれは、ロマンポルノの曽根中生と一線を画している。

M’: この間70年代の中ごろに作られたB級作品を見たんです。5,6人のレーサーが出てくるレース物で。

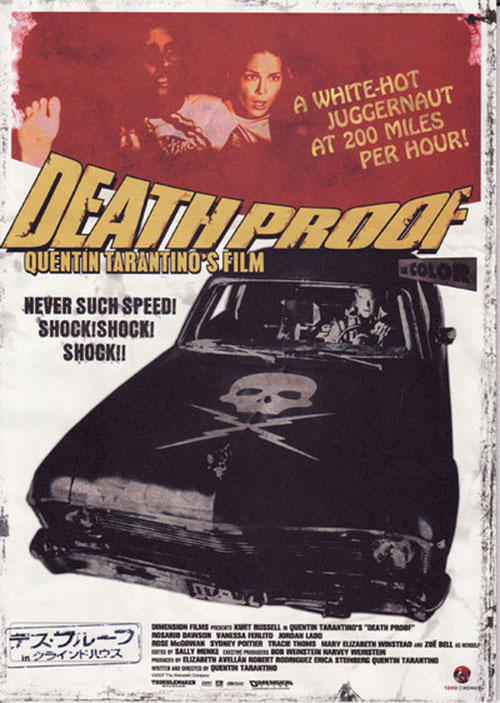

M : 『デス・レース2000』だろ。

M’: ロージャー・コーマン制作で、あれはもの凄い映画ですね。75,6年ですよ。

M : コーマン系だろ?

M’: 内容はくだらないんだけど、プロフェッショナルが作ってる凄みがあった。

M : それで、タランティーノが憧れて、『デス・プルーフ・イン・グラインドハウス』を作ったんだよ。

M’: 『デス・レース2000』のほうがぜんぜん面白い。70年代の半ばにあれだけの改造車とSF的シチュエーションを作れたのが。

M : とってもロマンポルノに近いところがあって、何分かに一回はおっぱいが出てきて。

M’: ベットシーンのところに出てくる部屋のインテリアが凄かった。今日見た現代美術館のインスタレースションに通じるものがあった。内容は徹底的にくだらないけど、アート感覚が抜群だった。70年代の半ばまで映画の職人たちが作ってたんですね。

M : そのマッケンいう映画の職人たちだけど、ロマンポルノも映画の職人たちが本気で遊んでたから面白い。

M’: 一番最初にミックがアートのプロデュースをしたのは何?すべてがアート的要素があるにしても、純粋にアート・イベントとしてやったのは何?

M : ぼくじゃなきゃできないという意表をついたのはジャパンのミック・カーンの彫刻とスティーヴ・ジャンセンの写真で『アート・オブ・パーティー』を渋谷パルコでやったやつかな。

M’: それどんな内容?

M : それはね、いま思うと面白い話でね、『ミュージック・ライフ』の編集長の、東郷かおる子さんから電話がかかってきて「ジャパンって知ってる?」って聞かれたのね。まだ彼らは3枚くらいしかレコードが出てなくて、そんなにぼくの中では関心はなかったけど、3枚目のアルバムに、『ライフ・イン・トウキョウ』っていうカッコいい曲があって、あとベルベット・アンダーグラウンドのカバーもやってた。

それでこいつら面白いんじゃないかなって思った時に、インタビューしてくれないかっていう話がきた。それで東郷さんが言ったのは、ヴォーカリストのデヴィッド・シルヴィアンは生意気でいつも私たちがインタビューしてもアートの話なんかされて、私たちは馬鹿にされてるって感じだったっていうわけ。だからいじめちゃってよって。で、大阪まで行って、ああいうインタビューは1時間くらいじゃないですか。でもやったら、ぼくがタルコスフキーとか、ウォホールの話をするんで、デヴィッドがもっと話しをしていたいって言ったのね、それで『ミュージック・ライフ』がびっくりしちゃったんだよ。3時間、話した。

M’: 年は同じくらいだったの?

M : いや。デヴィッドのほうが9歳下。ジャパンはツアーがあったから日本にいて、デヴィッドから、『ミュージック・ライフ』を通してぼくに会いたいって連絡がきてね。で、会ったらスカーフなんかプレゼントされちゃって。すごく仲良くなった。それで、スティーブが写真を撮ってる、ミックが彫刻を作ってる。その話を聞いて、ぱっと展覧会の企画がひらめいた。

M’: 彼らが日本にいる間にひらめいた?

M : それで、ロンドンに作品を見に行ったんだよ。

M’: それが最初のプロデュース?

M : 売り込まれもしないで、自分から企画した展覧会は、それが初めてかもしれない。キリンプラザよりも前だからね。

M’: それやるときには、それまでのいろんな経験が生かされたのかな。

M : あんまり自分では意識してないけど、あるんだろうね。でもやってみて、自由にできたってことは面白かった。

M’: それまでやってきたことよりも自由だった?

M : そう。

M’: 今日展覧会を見て、アートは発想が自由だなって再認識した。

M : アートって自由だよね。それで面白かったのは、3時間インタビューして普通は雑誌に載せるときにちじめるじゃないですか。でも東郷さんが面白いって言って全文2回にわたって掲載したんだよ。(出てきたさんまを食べて)このさんま旨いね。

M’: さんま旨いね。

M : あとフライドポテト半分くらいもらおうかな。

M’: いいですね。この牛肉の赤ワイン煮も旨いね。で、今日はヴィスコンティの話を聞こうと思って。ヴィスコンティもそのころ?

M : そのころだと思うよ。デヴィッドとヴィスコンティの話したの覚えてるから。81年くらいかな。

M’: ヴィスコンティのはどういうような運びでした?

M : それは、六本木に〈東風〉っていう店があったじゃない。

M’: いま〈スィートベイジル〉のところにね。デヴィッド・ボーイも気に入ったっていう。

M : そう。そこで『キネマ旬報』のアンニュイな美女編集者と何人かと飲んでいたとき、ぼくがヴィスコンティのサントラ全集を作りたいって話したんだよ。76年にヴィスコンティが死んで。

M’: 76年って凄い年だな。

M : 2年ぐらいたった78年にそれを考えた。アナログ・レコードの時代で。ヴィスコンティの映画のサントラで全集を作りたい。飲んでる時にその話をしたら、みんなそんなの無理に決まってるよ、ヴィスコンティだし、権利なんてめちゃくちゃですよって言われて。でも逆にできないって言われるとメラメラと燃えてくるほどやりたくなった。話してるとますますやりたくなる。それで、ヴィスコンティと近い人はいないかなって、映画会社の人に聞いたら、東和の小池さんを紹介してくれて、話したら、あなたはいつも面白いこと考えるねって。実はうちに大條成昭さんっていうその後映倫に行ったんだけど、イタリア語ベラベラに話す人がいてね。その人が『ルードウィッヒ』『ベニスに死す』の音楽やってたフランコ・マンニーノをよく知ってると言うわけ。で、フランコ・マンニーノの奥さんが、実はルキノ・ヴィスコンティの妹だって言うわけ。大條君にちょっと相談してみようよって言われて、小池さんを介して3人で会ったのね。銀座でご飯食べて話したら、それは凄い面白い企画だから、私が手紙を書きますよと言ってくれたんです。

M’: それはサントラ全集の企画ですね。

M : 17本の映画の。

M’: レコードにして何枚?

M : 10枚。『ベニスに死す』と『ルードウィッヒ』は出てたけど、出てないのもあった。それも全部権利をクリアしてボックス・セットにする。大條さんがマンニーノに手紙を出してくれて返事がきた。それよく覚えてるんだけど、日にちが2日しかないわけ。

M’: どういうこと?

M : 手紙がきて、手紙に書いてあった日にちが、たとえば9月何日と11月何日と、そのどっちかの日にローマに来てくれるなら話を聞いてもいいと。で、どうしようかなって思った。でも匂うものがあるわけ。それでソニーに行って話をしたら、やってもいいと。で、交通費だけは半分持ってくれて、あとは自分のリスクで行ったわけ。それでマンニーノが凄い面白い企画だからやってもいいって言ってくれて。

M’: 全部自分で。

M : 最初、通訳がついてた。イタリア語だから。日本人の留学生崩れみたいな人を東和から紹介してもらったんです。でもマンニーノにちょっと来てくれって言われて。マンニーノは片言の英語を喋れた。ぼくはもうちょっと喋れた。だから英語でいいんじゃないかって言うわけ。うちの娘のニコラッタは英語が喋れる。あの通訳は身分が違うから駄目だ。うちに来てほしくない。お前とニコラッタとやれ。それだったらうちはいい。そう言われて、しょうがないからその通訳はごめんねって断った。

M’: つまり、ファミリーにならないと何事も進まないわけですね。

M : だから、貴族とやくざは紙一重という世界。やっぱり凄いなと思ったのはあいつら試すんだよな。食事に行こうと言われて、メニューなんて選んでくれない。メニューぱっと出されて。

M’: イタリア語の?

M : イタリア語ですよ。で、ワインはどうするって聞かれて。安いのをたのむのも失礼だし、あまり高いのをたのむのも失礼だし、どのぐらいのをたのめばいいのかわからないけど、まぁ、その時、たのんで。

M’: 通過儀礼を通過したのね。

M : で、そこからが早かったね。全部オッケイだから。

M’: 権利なんかはどうなったの?

M : ヴィスコンティの映画って予算かかりすぎて、やった制作会社の半分は倒産してしまう。だから、誰が原盤権を持ってるかわからない。でもマンニーノが作ちゃって大丈夫だ。もしなんかあって、お金のことでもめたらうちの弁護士が話をまとめるから金払えばいいんだ、と。それで二枚のサントラの権利が浮いたまま発売したけど、どこも何にも言ってこなかったから分かんなかったんじゃないの。ヴィスコンティ家が責任を持つと言ってくれたんでソニーもいいですと。

M’: それが海外でやった最初の仕事?

M : そう。そのあと、ピエール・バルーとやったから。ゲンスブールもジャパンも、そのころだね。

M’: ピエール・バルーはそういう貴族的なソサエティーではなかった。

M : 海賊ですよ。

M’: ピエール・バルーはどういういきさつ?

M : ピエール・バルーはマッケンがいいいいって褒めてくれる『BRUTUS』のフランス特集がきっかけなんだよ。あれはセルジュにフォーカスが当たりすぎてるけど。

M’: あの時、ピエール・バルーも出てましったっけ?

M : 出てたよ。あれは〈フランスの男たち〉っていう特集で、自分が好きなフランス人を、もちろんセルジュがメインだけど、ほかにピエール・バルーとか、クロード・ルルーシュとか建築家とかいろいろやって、当然ピエール・バルーに会いたかったから、渡辺陽子という仲良しのコディネーターに取材を申し込ませてね。その頃、ピエールはどうせもう自分はフランスなんかで受けっこないってパリ郊外に若い女と隠遁してたんだよ。それでセルジュみたいにハードルも高くない。マネージャーもいないし、エージェントもない。で、インタビュー中にピエールにあなたのことは10代のころから大好きで、ぜひレコードを作りたいって言ったんだよ。

M’: 『BRUTUS』の取材中に言ったわけね。

M : うん。ピエールだったら日本のレコード会社を口説けると思った。で、ピエールが出してきた条件が、フランスではレコーディングしたくない。日本に連れてってくれ。で、いいよって言って、日本に戻って、加藤和彦と高橋幸宏にピエールとこういう話になったからやらない?って言ったら大喜びして。コロンビアに話したら、話がまとまった。それで、麻布十番にアパート借りて、一か月間でレコードを作った。それが名盤と言われてる『ル・ポレン』。

で、ピエールが、凄く喜んで、アルバムをピエール・カルダンにプレゼントしたら、カルダンが凄くいいと言って、パリに<カルダン劇場>があったんだけど、そこでコンサートをやらないかって話になった。それでムーンライダースと清水靖晃を連れてパリに行くんです。その時、面白かったのはデヴィッド・シルヴィアンがロンドンにいて、パリでコンサートやるから来ないかって言ったら、くるくるって来てステージに出てくれた。ほかにフランシス・レイもバーデン・パウェルもね。レナード・コーエンともバック・ステージで会った。

で、コーエンが日本にプロモーションで来たときに、ぼくだけ呼ばれてご飯を食べたんだよ。本当に、ぼくは変な人生を歩んでるよね。

まだまだMの変な人生の話は続いた。ここのところCSでミックの過去の仕事の進め方を聞いている。それは誰にも真似ができるもんじゃない。組織的な動きをする前に、Mとアーティストたちの共鳴しあう関係があり、そこで職人的、貴族的、海賊的な「大人の本気の遊び」が始まる。その姿勢が一貫してるのをぼくは見てきた。そこには少年時代の好奇心と大人の献身を感じさせる。

クラシャン・トークを終え、近くに東京タワーを望む六本木の路上で「じゃぁ」と一言交わし、いつもより強い握手をして別れた。