【しかし長くこの世にあればあるほどーー生きれば生きるほど、というべきか?ーーあり得たかもしれない可能性や仮説に思いを馳せてしまう。歴史のほんの一隅にわずかな変化が起きただけでも、思いかけない未来が生じる。チェスに似ているかもしれない。数えきれないほどの局面が、可能性が、確率が、選択が、分岐点がある・・・・わたしは未来について、われわれの未来についてよく考える。そしてその不確実さに気づくのだ】『革命の倫敦』ラヴィ・ティドハー

3

車は人の暮らす市街地を出て、浪江へとひた走る。

県道なんだろうか、そこまで津波は襲来したという。そこまであった住宅はほとんど流失し、田畑も全滅した。

人的犠牲も歴史的であった。

ロードサイドに残る様々な商業施設も雨風にさらされ、無人である。

空き地には無数の家電が積み上げられてあった。

浪江に到着した。

無人の浪江商店街とは反対の方角へ海へと車は向かう。

検問がある。書記長が役場で発行してもらった通行許可証を提示。三人、身分証明書を提示。少し緊張している自分がいる。

旅先にいる実感が訪れる。

旅先で緊張した経験は何度もあるが、そのほとんどは何十年も前の朝鮮半島だったり、中南米だったり、フィリピン、インドネシアといった後進的な土地だ。

日本では、初めての経験だ。

しかも、外国での緊張は軍隊や警察、賊、イミグレ、税関といった目に見えるものだが、いま自分が目にしている世界は無人の町だ。

そこに目に見えない脅威が潜んでいる。

それこそが恐怖だ。

車は走りつづけるが、人も車も見ない。

不気味に沈黙した町がつづく。生き物の気配がまったくない。

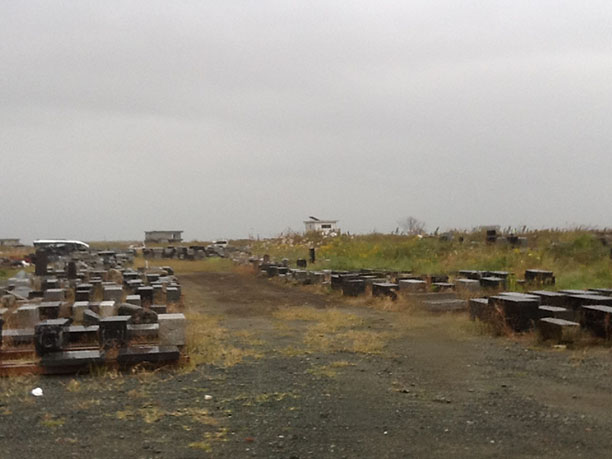

やがて、町を抜けると荒野がひろがっていた。

「ここに、かつて、町がありました」

書記長が言う。

「すべて流されました。田畑も全滅です」

言葉がでない。

そこは、言葉さえも流された世界。

雨のせいもあって、これほど不毛を感じさせる世界もない。

荒野を抜け海辺に到着し、書記長とふたり、雨降るなか、海岸に向かう。

気持ちが急いている。

どす黒い海原が目の前にひろがっている。

まるでフラッシュバックのように、かつてそこにもあったであろう青い海原と夏の海水浴場の華やいだ光景が脳裏に浮かびあがり、瞬時に消えた。

足元の黒々とした砂地を目がとらえた。書記長が手ですくいとった。

「砂鉄です!」

書記長が叫ぶ。声は風にさらわれていく。

砂地に突き刺さった乗用車、一台、放置されていた。

そこで車は錆びて、やがて形をなくしていくのだろうが、砂鉄は微塵も錆びることなく久遠に存在しつづける。

あらためて砂鉄の超越的な物質性を知らされた。

その鉄とヒトの最初の出会いは、どんなものだったのか?

『2001年宇宙の旅』では猿人と骨の出会い、つまり、やがては宇宙船へといたる道具の歴史の原初的瞬間をキューブリックが詩情たっぷりに表現していたが、その天啓はたぶん学者がそのことをいくら言葉を用いて説いても、ぼくらにはわからないことで、やはり、映画こそがうまく伝えることができるのだろう。

しかし、人類が手にした原初の道具は殺戮のための武器だったのだろうか?

もっと、平和なものではないのか?

数十億年前に、人類は貝殻を道具に使っていたと、最近、出土した遺物が証明していたが。

それにしても、砂鉄は神秘の領域にある。

それは宇宙に属している。

仏教観のひとつ「ガンジスの真砂の数ほど神がいる」というのは砂鉄のことだったか?

その地の人の世はすべて終末的津波に呑みこまれ消え失せたのに、砂鉄の浜だけは何の痛手もうけず、まるで宇宙のように横たわっていることが、驚異だ!

海岸の彼方に原発はあるが丘に隠れて見えない。

311の日、請戸にいた書記長の知人はキノコ雲を見たという。

地を揺るがす壮絶な爆発音も聞いたという。

住民には何も知らされず、津波から逃れるため人々は山へと車や歩きで向かった。少しでも高いところに、と。

しかし、そのとき一号機から噴出した放射能は、その山へと流されていたのだった。

住民が目撃したのは、次々とバスで脱出していく東電の社員と家族たちだった。住民を救出にバスは来なかった。

「私たちは棄てられたのです」といった書記長夫妻の言葉が胸に痛い。

そこは荒野だった。

豊かだった町や田畑は雑草におおわれ、もう二度と元には戻らない。

荒野とは自然の有様ではなく、社会が崩壊し荒れ果てた世界のことを示すことだと思い知らされた。

小松夫妻の畑を見に行った。夫妻は、それぞれ町で仕事についていたが、畑も持っていた。野菜は自作していた。

米も収穫期には刈り入れを手伝い、農家からもらっていた。

近くの海ではいくらでも鮭がとれたし、ほかの海産物も豊富にとれた。

自然の幸に恵まれた土地だった。気候は温暖で、暮らしやすかった。

「あそこにトラクターが、そのままになってます」

と書記長が指さした、そこは小松夫妻の畑だった。

いまは雑草が生い茂っている。トラクターは雑草に呑みこまれようとしている。

「残念です。でも、どうにもならんです」

温厚な人柄の書記長から珍しく苛立ちのような感情が伝わってくる。

それは畑を耕作した人にしかわからない所感だろう。

たくさんの野菜を育てていたという。

そこにはもう戻れる日は来ないだろう。

都会にいると「土地」という言葉の本来の意味は失われ、土地は不動産物件であり金で取り引きされるものでしかない。

しかし、そこでは、土地は土であり、生活の基本の糧を育てるものだ。

土地は暮らしの中心にあるものだ。

それが全滅した。津波の被害だけなら、再生はできただろう。原発事故で「土地」は滅びたのだ。

雨は激しくなった。

浪江に向かう。また検問所を通過。

そこから商店街となる。

すべての店は放置されている。

食堂、菓子屋、美容院、病院、居酒屋、寝具屋、酒屋、洋品店など、街は無人だ。

人のいない街は痛々しいほど崩壊の気配を放つ。

人の営みがなければ、街などはかない物体の塊に過ぎない。

車は駅に向かう。駅前に書記長のお姉さんの家があったそうだ。

駅前には二台のマイクロ・バスが震災時の避難の緊張事態のままに放置されている。

なぜ、かたずけないのか?

バス停には自転車が横転している。駅も封鎖されたままだ。鉄道も廃線となった。

時間が、あの日に止まった世界だ。

小松さんの姉の家も滅びている。

この世の、どんなインスタレーションより劇的だ。

カメラを向けることにためらう。

やめよう、撮るのは。

無人の街をひとめぐりする。

浪江を出て、人住む町、南相馬に向かった。

いったん、ホテルにチェックインし、すぐに女社長と母親が車で迎えに来て、原町駅前に向かった。地元の女性たちとの会食会が待っている。

クラシックなつくりのレストラン、そこに小松夫妻の知人たちが集まってきた。

若い女性たちは小松夫人のかつての部下たち。

小松夫人は用意してきたピーナッツご飯を振る舞い、口にした女性たちは「美味しい、美味しい」と連発していた。

母親は、すでに80歳をこしていそうだったが、若い印象で、顔立ちが秋吉久美子さんに酷似していた。

奇妙な感情にとらわれた。というのも、二週間後、秋吉さんと対談することになっていたからだ。秋吉さんは静岡の生まれだが、子供の頃には福島で暮らしていたはずだ。

小松夫妻は災害後はじめてみんなと再会し、あの日のそれぞれの命がけの避難の状況を報告しあっている。

「生きててよかったわね」と語り合っている。

死別もあったろうが、その語りにすこしの暗さもなく、カラーンとして、笑い声まで弾ける。

「福島は女性が強いのかな?」

と聞くと、強いという。蕎麦屋の女将のことを思い出した。

「すんだことは、もうくよくよしない」

と結婚歴三回、子供を八人抱える若い女性が言い放った。

ワインが進む。よく飲む。みんな女だてらに、健啖家だ。

ここで、書記長が古代製鉄炉の話を振ると、秋吉久美子似の母親が

「わたし、昔、うちの夫と山に鉄の塊をひろいにいってました」

「でた!」

書記長は興奮している。

「たぶん、それがその古代製鉄炉で作られたものだと思うの」

「そうです。鉄子といってるものです。それは、なんのために拾いに行ってましたか?」

「盆栽の飾りです」

「何処で、拾いましたか?」

「それが、はっきり、覚えてないの。山の中は確かです」

「それは、いまでも、とってありますか?」

「浪江の家に、そのままにしてあります」

「探しに行ってもいいですか?」

「どうぞ、もう、住めなくなった家ですから」

いわゆる放射能の汚染で帰宅困難地区だ。

やはり、と思う。この旅のはじまりは、蕎麦屋の女将の一言だった。

ムーミンの作者のトーべ・ヤンソンの本、『旅のスケッチ』に読んだ「女性は霊感を与えてくれる」を、更けゆく原町の夜にまた示唆された。

その夜は近くの居酒屋にみんなで流れ、さらに会話は熱をおび、遅くまで語り合っていた。

気丈な女性陣と別れ、書記長に、以前わたしが通っていた飲み屋に行ってみましょうと誘われたが、タクシーはやってこなかった。

止むを得ず、ふたりでホテルへと無人の夜道を歩いて帰る途中、闇の彼方に赤い灯りを目撃、「書記長、あれは赤提灯ですよ、行きましょう!」と歩いていくと、それは〈赤ちょうちん〉という名の飲み屋だった。

『赤ちょうちん』といったら、かぐや姫のヒット曲であり、秋吉さんの主演作だ。 監督は藤田敏八。その作品で秋吉さんは全裸をさらしていた。

映画のセットのような店に入ると、いかにも地元のオヤジ風情の男たちがカウンターに並んで座り、カラオケに興じていた。

カウンターのなかには若い頃は宝塚にでもいたかと想わせるボーイッシュな中年女性がマドンナのように男たちの相手をし、暗闇の町の中で、そこだけ星のまたたきのように人心地がする。

男たちは漁師だった。

「帰ろかな、帰るのよそーかな」と演歌を歌っていた。

ぼくは、マイクを握り、「何もいいことがなかった、この町で~~」とアリスの『遠くで汽笛を聞きながら』を熱唱すると拍手がわきおこった。

ホテルの隣のコンビニでカンチュウハイを買い、ぼくの部屋で書記長と飲んだ。

「復興、復興なんて言ったって、何から手をつけていいのか、誰にもわからないのが現実です。わたしたちは畑で野菜をつくる、そのことだけが生きがいです。でも、森永さんと砲丸をつくろうと思ったときから、また、新しい生きがいができた・・・」

翌朝、目をさますと、狭いホテルの部屋の床にカンチュウハイの缶や靴やカバンが散乱し、昨夜、この部屋で書記長と飲み、語り合っていたことを思い出したが、最後はおぼえていない。

靴は書記長のものだった。書記長と夫人の部屋は真向かいなので、酔って、帰ったのだろう。

しかし、昨夜の闇夜の中の〈赤ちょうちん〉は、おぼろに記憶には残っていたが、現実感がしない。

まさか、あの人たちは、亡霊だった?

昼に訪ねたら、そこは野原だったりするかもしれない。

二日酔いの頭に夢幻がよぎっていって、いま、自分が何処にいるのか失念していった。

快晴の空の下、我々は眩しいほどの光を浴び、町外れで百尺聖観世音像を見ている。

他に人はいない。

今日も朝から驚異を目の当たりにしている。

それは仏師を先祖とする荒家三代にわたる無謀を極めたプロジェクト。

崖を削って、36mの大仏を創作しようとした。

昭和6年からスタートした。

それが三代目で資金が果て、中断、現在の高さは27m。

ここは寺院でも何でもない。

ただただ、一族の執念で制作に挑んだ。

いったい何のためにと問うても、仏像は無言だ。

風強く、大仏の頭上に舞う紅葉の葉がキラキラと輝き、

「金粉が降ってるみたい」

と小松夫人は感慨を口にする。

「あの目が見ている先に第二原発があるんです」

書記長が言う。

偶然だろうが、

「大仏の顔、森永さん、ソックリ!」

と夫人がぼくを見て笑う。

「じゃ、これから浪江に鉄子を探しに行きましょう」

と書記長がいい、我々は車に向かった。