森永博志のオフィシャルサイト

Bloodest saxophone(以下ブラサキ)が我らが地下クラブで主催してる第三土ヨー日@レッドシューズにやってきたのは、

「311の直後でした」

と早乙女は思い出す。

「世の中、全体が重苦しい空気に塞がれ、俺も、いま思えば、鬱っぽくなってたんです」早乙女は告白する。

そこにブラサキはやってきたのだ。

パーティーのハウスDJにして、ブッキング・ディレクターもやってくれていた川戸が出演を決めた。

「森永さん、絶対、気に入ると思います」

と川戸はいうので、大いに期待した。

そのころ、毎月恒例のそのイベントには、続々とバンドはやってくるが、311後の世を覆い尽くす重苦しい空気を引き裂くようなバンドは、そうはいなかった。

ブラサキの演奏がはじまると同時に心によどんでいた陰気が吹き飛んでいった。

「あの日、森永さん、伸太郎を見て、俺にいったんですよ」と早乙女。

「なんて?」

「川地民夫みたいだって」

川地民夫は湘南出身。隣人だった裕次郎の不良仲間だった。『太陽の季節』でデビューした裕次郎につづいてスカウトされ日活に入社、主演格のスターになった。

やがて、東映に移り、菅原文太とのシリーズ共演作『まむしの兄弟』で人気がブレイクした。

この映画に見た川地民夫が、初めて見た伸太郎にかぶったのだろう。

「そうそう、まむしの兄弟な」

「それ、誰ですか?」

と伸太郎がキッと音をたてるように眼光を向けてくる。

2014年暮れゆく夜、俺らは京急蒲田商店街の台湾料理屋にいる。

メンバーはブラサキのリーダーの甲田伸太郎、ブラサキのディレクターの川戸、早乙女、森永、以上四名、レッドシューズではよく顔を合わせている面子だが、外で四人が会うのはお初。

というのも、その10日ほど前にブラサキはニュー・アルバム『ローラーコースター・ブギ』の曲を引っさげて、久しぶりに第三土ヨー日にやってきた。

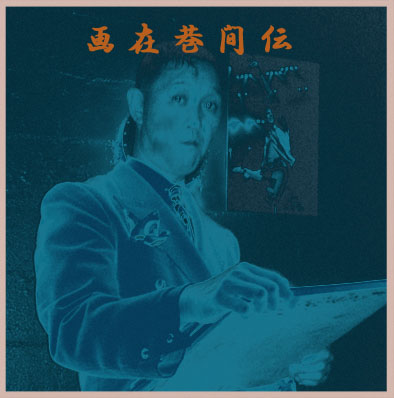

CDジャケットの絵は前作に続いて早乙女が描いた。

そのアルバムはアメリカのレジェンド黒人女性歌手ジュウェル・ブラウンとの共演作。

2015年の春には名門ブルース・レーベルから全米発売も決定。

通常、そのてのCDは、アメリカでは、わかりやすくアーティストの写真をジャケットにするのだが、日本盤のアートワークを見たアメリカ側がそのまま使わせて欲しいと言ってきて、オリジナル版で全米発売決定にいたった。

その話を聞き、自分はなんらその制作に関与していたわけではないが、無性に嬉しくなり、最大の敬意をもって、第三土ヨー日にブラサキを迎えた。

確実に、それは、ひとつの成就だ。

ジョウエルとの共演、さらに全米(場合によってはヨーロッパも)発売は、遡ればジャクナイフにはじまるブラサキが到達した奇跡的成就だ。成功は、その後の話だ。

そのアルバム制作、世界デビュー決定を経たブラサキのサウンドがどうなったか、興味は尽きず、開演前から胸が熱くなっていた。

感無量にひたっていた。

そして、ブラサキのライブがはじまった。

俺らがこの摩天楼都市で生きていくのに絶対に欠かせない心構えがブラサキなのだ。

そう信じてきた。

言葉で語るわけではないが、彼らのライブに接する度に胸にこみあげてくる熱き血潮は雄弁に、なぜ、都市生活者にはビートのきいた、スィングする音楽が必要なのかの答えを語りかけてきて、いつも身を正していた。

演奏途中で伸太郎が、ブラサキの新たな歴史はレッドからはじまり、ついに世界デビューとなった。今後もレッドとともに・・と、いつになくマジな顔で語っている。

客席から熱い共感の拍手がわきあがる。

ライブが終わり、

「森永さん、何か、話してください。伸太郎が喜ぶと思います」

と川戸にいわれ、俺はマイクを手にし、

「今まで、いくらでも、日本人と外国人のコラボはあったけど、すべてはその場限りの形式にすぎない。しかし、今回のブラサキとジョウエルのコラボは真にスピリチュアルなレベルでの、お互いリスペクトの気持ちにあふれたコラボである。さらに思うのは、ジャズやブルースが100年の歴史があったら、ブラサキはその100年の時間を突き抜けて、我々の今に突き刺さってくる神がかりの力を秘めている」

客の中に立ち、伸太郎はいつになく強い眼光を向けてきていた。

「では、ブラサキとジョウエルの最高傑作を聴いてください」

川戸にアルバム中、自分が最も気に入った『買い物ブギ』を流してもらった。

そんな一夜があった。

きっと、ブラサキには、いままで知らなかったリアルなドラマがあるんだろうな、と新たな関心をいだいていた。

それで、一度、ゆっくりと伸太郎と話してみたいと思い立った。

新たな歴史がレッドからはじまったとは、どういうことなんだ?

京急蒲田の店で伸太郎に聞いてみた。

彼は、ある日のレッドでの出来事を語りはじめる。

「事務所サイドのことで、マネジャーの背任行為が発覚し、精神的にすごく追い詰められていたときがあったんですね。金銭面での問題が山積みになってて、バンドの継続も危ぶまれるくらい。で、ある夜、気分転換に、レッドで開催されてたロック・パーティーに行ったんです。その日、スカジャンを着ていたんです」

「覚えてます」

伸太郎の回想談を受けて、その日、パーティーでDJをつとめていた川戸が会話にはいってくる。

「俺も、その日、スカジャンを着ていたんです。それで、伸太郎とは初対面だったんですけど、スカジャン同士、自然に音楽の話しをしたんですね。俺も、この業界にいて、なんか、本当に自分がやりたいことをやっているのか、葛藤していて、暗中模索してたというか」

そのイベントは第三土ヨー日ではなかったが、レッドのイベントはインディーズで活動を続けるバンドが出演のチャンスを手にしたり、その実力を競ったり、ミュージシャン同士のコミュニケーションをはかったり、何かと有意義な時間を提供してくれる。

社交的、業界的取り繕いなどなく、本音をぶつけあえるアンダーグラウンドのサンクチュアリだ。

伸太郎は問題を抱えたバンド・リーダー、川戸は葛藤する制作者。

偶然、スカジャンの共通項で語り合った。

「帰り際、伸太郎が俺に、よろしくな、と一言言ったんです」

「それで?」、川戸に聞く。

「俺はブラサキ、やりたいと思ったんです」

「そういう、ことか」、すべてが腑に落ちた。

「レッドからはじまった」ということの真相がわかった。

彼らは共闘することになった。

背任行為から生じた問題の数々を川戸は親身になって解決していった。

ブラサキが再スタートを切れる地平を切り開き、川戸がA&Rプロデューサーをつとめるメディア・ファクトリーの移籍が決まった。

はじまりは、そこだ!

川戸がブラサキをレッドに出演させた。

一夜にして、第三土ヨー日の主役となった。

このころもうひとつ劇的なビート・グループがいた。

コハラ・スマート率いるスマート・ソウル・コネクションだ。

はじめはノーサレーナという女性シンガーがいたが、彼女が抜け、コハラがリード・ボーカルになった。

第三にとって、このふたつのバンドの登場は311で倒壊しかかった家を立て直す大黒柱のような存在になった。

早乙女にとってもこのふたつのバンドはライブ・ドローイングの画欲を激しく掻き立てると同時に、

「それまで、着ることのなかったスーツをタンスから引っ張り出し、久しぶりに着たくなったんです」

という、311後続く重苦しい空気からの突破口になった。

素晴らしい音楽は精神ばかりでなく、生活の姿勢にも強く働きかけてくる。

早乙女の気持ちが立ち直っていった。

自分はやがて、ブラサキとの深い因縁を知ることになる。

20年という人生をともにした堀切ミロが、実は、生前ずっとブラサキを高く評価し、彼らのクラブでのライブに足繁く通っていたという事実を知った。

ミロが亡くなったのは2003年。

それ以前から、ブラサキは活動していたことになる。

レッドでのブラサキとの出会いは、まるで、ミロが道筋をつけたかのような運命的な因縁を感じた。

早乙女との出会いもミロが介在している。

時は、1990年代はじめ。

西麻布にウォナ・ダンスというクラブがあった。

空間プロデュース時代の遺跡、ナイジェル・コーツがデザインしたレンガ造りのビルの地下、そこでミロやアーストン・ボラージュのデザイナーの佐藤考信たちと朝方まで遊び、すでに明るくなった地上に出ると、早乙女が路上に立っていて、「ミロさん、絵を見てください」とミロに声をかけてきた。

ミロは差し出された早乙女の画帳をめくると、「パパ、この子の絵、見てやって」と画帳が回ってきた。

見ると、ジャズ・イラストレーションだ。

一発で、気に入り、翌日、絵の仕事を発注した。

早乙女と話すと、早乙女はミロがいたセツ・モード・セミナーの後輩だと知る。

ミロを介して早乙女との公私にわたる付き合いがはじまり、やがて、ミロが亡くなった直後、早乙女のライブ・ドローイングを売りにした新しいイベント、第三土ヨー日をはじめた。

そして、時流れ、第三にブラサキがやってきた。

まるで、ミロが降臨したかのようにブラサキのサウンド&モードと早乙女の即興的な描写が激しくスパークした。

その瞬間、311後の重苦しい空気を引き裂いていた。

なにか、信じるに足るアクションがこの世にあるこのを教えられた。

確実に、そこには、先に進むべき道があった。

ブラサキのひたむきな姿勢から生まれてくるサウンドは、ビーパップでもあるし、ブギやR&Bでもあるし、ジャイブともジャンプとも呼ばれ、時に戦前の歌謡曲の旋律も響き、日本において独自の様式に到達していた。

やがて、彼らのパフォーマンスをYouTubeで発見した伝説のホンカー、ビッグ・ジェイ・マクニーリーから日本公演での共演の話が舞い込んできた。

共演は実現し、公演は大成功し、シークレット・ライブがレッドで開催され、早乙女はライブ・ドローイングをおこなった。

来日中、ビッグ・ジェイはブラサキに関する批評を一言も口にしなかったが、日本を去る時、伸太郎に一言「お前らの、音源を送ってよこしな」と言った。

アメリカでの展開があるかもしれないと気持ちの高まりを覚えさせる一言だった。

ブラサキは充分、アメリカでも通用するという理解者がでてきた。

アメリカにコネクションを持つシンジゲートから、ジョウエルとの共演の話しがきた。

お恥ずかしいかぎり。彼女のことは露知らず。

検索によれば、1937年、テキサスのヒューストン生まれ。

12歳でプロ・デビュー。

レコード・デビューは18歳。

20歳でジャズ界の二大巨頭、デューク・エリントンとアームストロングから同時にスカウトされたが、彼女はサッチモことアームストロングの楽団に入団、人気シンガーとなる。

彼女が復活したのは2012年。ブルース・レーベルの名門ダイアルトーンから発売された『ミルトン・ホプキンス&ジュウェル・ブラウン』がブレイクし、再び世界的人気を獲得した。

ミルトン・ホプキンスはB.B.キングのサイド・ギタリストだ。

そのダイアルトーンの実力派プロデューサーから、ブラサキに共演の話しがきた。

いまのアメリカには、ジョウエルが全盛期だったころのジャンプ、ジャイブなジャズを演奏できるバンドがいなくなったという空白の時代に、ブラサキはあの時代の息吹を完璧に再現できる稀有な存在だ、というのがジョウエルを含むアメリカ側の評価だった。

ビッグ・ジェイの別れ際の一言は、愛想なんかじゃなく、まるで、ジョウエルのもとへと導くはたらきをした御神託にさえ思える。

アルバムは完成し、ひととおり聴き、胸がしめつけられる感情がわきあがってくる。

なかでも8曲目『トゥワイライト・タイム』は泣ける。

そこにひとりの黒人女性が人種差別の過酷なアメリカで、20世紀を生きてきたリアルな感傷を聴く。

我々の想像を絶する人生を歩んできてるはずだ。

と同時に、ブラサキのリーダー、伸太郎も、どこか魂に血の匂う獣じみた生き方をしてきているはずだ。

彼が、どんな道を歩いてきたのか、もっと、もっと、書いてみたくなってきた。

そんな風に思わせる人物は、稀だ。

ブラサキがやってきた夜、パーティーが終わり、朝方、渋谷ガード下の酒場へと向かうタクシーの中で、早乙女が呟いた。

「久保田二郎さんが、ブラサキのライブ見たら、喜んだでしょうね」

『ピカレスク・アイ2』、近日公開!