森永博志のオフィシャルサイト

いったい、どういう一夜になるのか、まったく想像もできなかった。

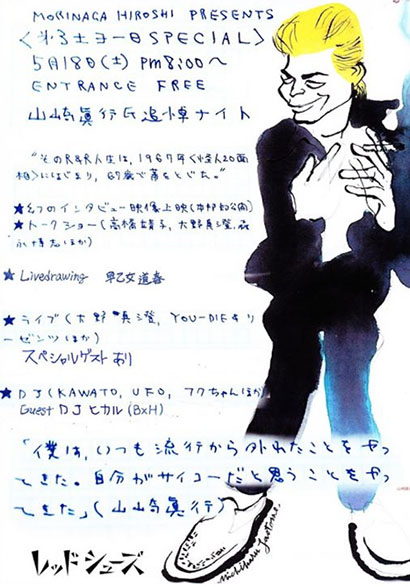

毎月第三土曜日にレッドシューズで開催し、すでに10年にもなろうとしている恒例クラブイベントのspecialと銘うって、そのもとでの山崎眞行追悼ナイトとした。

会場がレッドシューズとなったのは、クラブのオーナーの門野久志が山崎さんの生き方を心底リスペクトしているのを本人から聞いていたので、精神的なレベルでも組んで決行するのに一番ふさわしいとおもったのだった。

追悼ナイト開催の話を門野にしたとき、彼は「ぜひ、やりましょう」と男気のような気持ちでうけてくれた。

自分の本職は編集者なので、一冊の特集号でもつくる気分でパーティーのプログラムを考えた。

当日、自分の住む町からバスに乗って、六本木ヒルズまで行った。ヒルズは週末の観光客でにぎわっていた。徹夜にそなえ、地下飲食店街の店で坦々麺を食べ、缶ビールを1本飲んだ。

またバスに乗り、南青山八丁目まで行き、六本木通りをトンネル通路でわたり、レッドシューズについた。

時間は7時15分。店のドアはあいていて、中にはいると、MACKSHOWのトミーがPAをセッティングしていた。トミーに、「今日はよろしく」とアイサツする。ステージのバックにはかって新宿〈怪人20面相〉、原宿〈CREAMSODA〉らのペンキ画を描いていた岡田さんがMACKSHOWのために描いたベニヤ絵が2点かざられていた。

ヘタウマ絵の巨匠・湯村輝彦はかつて新宿〈怪人20面相〉で岡田さんのペンキ画を見て衝撃を受け、絵をうまく描くのをやめてヘタウマにめざめたと思われる。そのベニヤ絵がレッドシューズにいつもとは違う空気をつくりだしている。

レッド名物の風神・雷神画も今夜ばかりは色をなくしている。

リオたちスタッフは、客席をどうつくるか相談している。どのくらい人がくるのか見当もつかず、椅子やテーブルの配置になやんでいる。

その真最中に、出演者のボーカルこと大野真澄がギターケースを手にひとりではいってきた。

「山手線がとまちゃってさ。おくれちゃったよ」

「人身事故?」

「たぶん内回り全面ストップ」

「最近多いね」

と世間話をしながらボーカルはギターケースからアコースティック・ギターを取り出しチューニングをはじめた。

「森永くん、今日、何うたったらいい?」

「電話ではロックンロールって話していたけど、ボーカルはバラードがいいかもね。今夜はふたつロックンロール・バンドが出演するしね」

話をしながら、ボーカルは壁際の席のところに立ち、ギターを弾きながら、ビートルズの『ヒア・カム・ザ・サン』をうたいだした。

店内にボーカルの歌声が流れる。

マイクなしでも、かなりの声量を感じさせるが、歌の途中で、

「声がなかなかでなくてさ」

「そんなことないよ、でてるよ」

「歌ううちにでてくるんだけどね。何曲、うたえばいい?」

「3、4曲かな」

ボーカルはガロというフォーク・グループのメンバーの時代、『学生街の喫茶店』というメガ・ヒット曲をうたった。当時まだ23、4歳だったが、その声は、うわっついた調子がどこにもないクールな表情をもっていた。

いま、そばで生声を聴いていると、甘さがくわわり、声はセンチメンタルになっている。

まだ本番ではないのに、その声が、この世を去っていったヤマちゃんへのレクイエムを強く感じさせる。気がつくと、胸に、かつてバンコクで見た金色の夕日がさしこんできた。

PAのセッティングが終わり、ボーカルはマイクの前に立ってうたう。

スパイダースの『ノーノーボーイ』を、「こんなのどう?」とうたいはじめた。

「いいよ、いいよ。やっぱり、ロマンチックなのがいいよ」

15分ほどでリハーサルを終えた。

リオが10名ほどの団体客の予約を電話でうけ、すでにセッティングを終えた座席の変更をスタッフに告げ、外に運びだした椅子を店内にもどしている。

それも終わり、時間はすでに告知したオープン・タイムの8時を15分ほど過ぎていた。

リオがフロアーの中心にスタッフを集め、「今日は俺たちが尊敬し、俺たちにもっとも影響をあたえてくれた山崎さんの大事な追悼イベントです。絶対に最高の夜に盛りあがるよう、みんな頑張ってほしい」と檄を飛ばし、いよいよオープンとなった。

照明が落とされる。〈第三土ヨー日〉のレギュラーDJのひとりであり、ブッキング・ディレクターでもある川戸君がDJブースにはいり、オールディーズを流しはじめる。

ドアをあけると、すでに開場を待っていた客が走りこんできた。

8時30分頃、秋吉久美子さんがひとりであらわれた。トークショーへの出演を依頼していたヤッコさんこと高橋靖子さんから、今日の午後、「秋吉さんが静岡に行く用事がなくなって来てくれるそうです」と連絡がはいっていたので、秋吉さんのために用意していたテーブル席に案内した。

店内はすでにPINKDRAGONの人たちも勢ぞろいし、早くも満杯に近い。続々と客が集まってくる。

ステージのビデオ・スクリーンには、かつてイラストレーターの早乙女道春が、雑誌の仕事で描いたヤマちゃんのポートレートが投影されている。一部の客は岡田さんのペンキ絵やそのポートレートを撮影している。

ヤッコさんもあらわれたので、秋吉さんのテーブル席へ案内した。 自分の友人たちも集まってきている。BLACKCATSのCDジャケット、『原宿ゴールドラッシュ』、立ち猫マークをデザインしたウータンこと中山泰さんもひとりでやってきた。

フロアーは立ち見客でうまっている。

リオと川戸君に、「今日はオン・タイムで進行しよう」と告げ、9時、マイクを手にとった。

「では、これから山崎眞行氏追悼ナイトをスタートします。今夜は、その67年の生涯を通し、ヤマちゃんがもっとも愛したロックンロールのスピリッツをつめこんだセレモニーを、ヤマちゃんの魂に贈ります。まず、はじめに、2008年に制作され、公開はされなかった、音楽でいえばデモ・テープのような貴重なインタビュー映像を上映します」

とアイサツし、ビデオを上映した。

それは自著『ドロップアウトのえらいひと』の映像版として企画され制作されたものだった。出演者はヤマちゃん。ナビゲーターは役者の早川大介。自分も証言者として出演している。

オープニングの舞台はレッドシューズ。大介が拡声器を手に詩を絶叫している。やがてバックの演奏がハードなサウンドを炸裂させる。そこで大介のモノローグ。

2008年の夏、大介は自分の生き方になやみはじめている。自分がどう生きていったらよいのか、その答えを求めてPINKDRAGONにヤマちゃんを訪ねる。そこからインタビューがはじまる。

大介は、若い頃、はじめてPINKDRAGONを訪ね、そのとき中にはいるのをためらうほど店の造りに威圧感を感じた。その話しをヤマちゃんにふると、

「はいってくるなっていう造りにしていたからね」と答える。

ヤマちゃんは、自分の世界を好きな人にしかはいってきて欲しくない。どうでもいいたくさんの人に来て欲しくない。人気が出てヒットしたら、もうそれは普通の世界で自分は興味がない。だからあまりヒットしないほうがいい。ヒットしたときは商品をつくるのをやめてしまう・・・と核心的な話をしていく。

フロアーをうめる客たちは食いいるようにインタビュー映像を見ている。ヤマちゃんを目の前にして話を聞いているかのようだ。どの話も本音を語っている。冗談もいい、笑いをさそうドラッグがらみのアブナイ話もしている。

40分ほどの映像が終わると、店内に大きな拍手がわきあがった。まさに拍手喝采である。映像のなかには、みんなが望んだとおりのヤマちゃんがいたのだ。

自分はマイクを手にし、「実は、このインタビューのとき、ヤマちゃんは心臓をひどく悪くしていて、翌日に倒れ、病院にかつぎこまれ、すぐ生死の境をさまよう大手術をうけました。そのことをまるで予感でもしていたかのようにインタビューでは死について語っていました」

と説明した。

すぐにトークショーにうつった。秋吉さんには出演のお願いをしていなかったが、出演者のヤッコさん、ボーカルの名を呼び、その場で秋吉さんに出演をお願いすると、エーッと一言発っしたものの、ステージに出てきてくれた。

カウンター用の長椅子4つにマイク4本。自分が司会進行役だ。となりに秋吉さん、そのとなりにヤッコさん。そのとなりにボーカル。60年代、70年代にヤマちゃんと親交の深かったひとたちだ。ヤッコさんとボーカルは60年代に新宿〈怪人20面相〉で会っている。秋吉さんと自分は70年代に原宿〈シンガポールナイト〉で会っている。

各々、愉快な思い出話を語っていく。

秋吉さんの話にみんな爆笑する。

「私は〈シンガポールナイト〉に行ったのがはじめてなの。毎晩のように通ったわ。あの店は静かな住宅街のなかにあって、夜中じゅう大騒ぎしていたから、周囲の住民からよく思われてなかったのね。で、ある日、朝スタッフが店に出勤したら、入口にうんこがあったんだって。それもきれいにトグロを巻いたうんこだったんだって。いったい誰がしたんだって緊急ミーティングがひらかれ、それは久美ちゃんがしたってことになった。そのことをヤマちゃんが私にうれしそうに言うの。久美ちゃんのうんこだって。それはヤマちゃんの愛情だったかも」

そのうんこ話をうけて、今度はヤッコさんが

「私もうんこの思い出があります。あれはヤマちゃんの趣味だったと思う。〈怪人20面相〉のトイレの壁にはたくさんうんこの絵が描いてあって、そこにモンローとか吉永小百合とか女優の名前も書いてあったの。そこで私は矢沢永吉さんと記念写真を撮りました」

爆笑が続く。

秋吉さんが話す。

「ヤマちゃんは身近な人のことが大好きで、相棒の伴ちゃんが亡くなった時に、PINKDRAAGONビルを伴ちゃんのお墓にしちゃったでしょ。お母さんのことも大好きで、PINKDRAGONの前に立っている卵の塔はお母さんでしょ。その前は、お母さんの名前つけた〈きく〉っていう店をつくったり」

その話を受け、ぼくは思い出す。

「そう、そう。〈きく〉の話ね。あそこはサンペイちゃんっていう人が設計したのね。それで、葬儀のとき、夜、サンペイちゃんとバーで飲んで、いろいろ思い出話をしたのね。そのとき〈きく〉の話も聞いたんです。ある日、ヤマちゃんからサンペイちゃんに電話がかかってきて、行ったら、『サンペイちゃん、原宿に定食屋がなくなっちゃったんで、定食屋つくってよ』って言われたんだって。で、サンペイちゃんは『どんな?』って聞いたら『まかす』と一言。あとは延々雑談。

それで、あの料亭みたいな店つくって、でも定食屋。名前は〈きく〉になって、オープン直前、弟さんがヤマちゃんに、『アニキ、この〈きく〉って何?』って聞いたら、ヤマちゃんが、『おまえ何、言ってんだよ、きくはおふくろの名前だろ』っていったんで、『アニキ、おふくろの名前、きくじゃなくてきくえだよ』っていったっていうのね」

と、ここでまた爆笑。

ボーカルは裏話をいろいろ知っている。

ヤマちゃんとヴィヴィアンの出会いは、自著『原宿ゴールドラッシュ』に書いたシーンとは別の物語がある。だけど、売り物の指輪が何十個とおさまっていた箱を、突然、テーブルにおいてヴィヴィアンにプレゼントしたのは本当らしい。

「その場にぼくいてさ。びっくりしちゃったよ」

「そうなのよね」と秋吉さんはいう。「ヤマちゃんはPINKDRAGONの屋上のプールもヴィヴィアンのためにつくったんでしょ」

その話をうけて、ぼくはとびきりのエピソードを語った。

「ある日ね、ヤマちゃんから電話があって、『自分がお金だすから、森永さん、本をつくってよ』っていうのね。で、ガレッジに行って、打合せしたら、『何でもいいから作ってよ』って。それで『テディボーイ』つくったんだけど、その制作中にヤマちゃんが、『ぼくに1ページだけくれる?』っていうのね。『そんなのいいですよ、10ページでも20ページでも』『いや1ページでいいんだ』って。そしたら、ヤマちゃんはヴィヴィアン宛のラブレター書いて、知り合いに英語に訳してもらって、それを本にいれたの。

そのころ、ヤマちゃんとヴィヴィアンは関係が疎遠になっていて、ヤマちゃんはよりを戻そうとしてたのね。だったら電話するか、直接手紙出せばいいものを、わざわざ本つくって、そのなかに手紙を印刷したんだよ。

それでアン・ルイスがロンドンに行くっていうんで、ヤマちゃんはアンに本を渡して届けてもらったのね。そしたら、本のなかの手紙を読んでヴィヴィアンから電話がきた。それでふたりはまた仲良くなって、いっしょに旅行するようになった。凄いですよね!手紙一通のために100万円もはらったんですよ」

会場にため息がもれる。

「その本、私ももらった」

と秋吉さん。

「ぼくをヤマちゃんに紹介してくれたのは、〈シンガポールナイト〉だったと思うけど、ボーカルなのね」

「おぼえてないな」

「いや、ボーカルなんだよ。そのとき、ボーカルがいったんだ。『ヤマちゃん、ロックンロールの本をつくるときには、森永くんにたのむといいよ』って」

「おぼえてないな」

「ほんとだよ。それで『原宿ゴールドラッシュ』にはじまり『宝はいつも足元に』まで7冊もつくることになったんだよ」

「あのね、ソクラテスは本を書かなかったの。プラトンがソクラテスの哲学を本に書いて残したの。ヤマちゃんも同じ。自分では本を書かなかった」

と秋吉さんがいったので、プラトンの役がぼくだったとわかった。

笑いに包まれたトークショーも終わり、「では、このあとすぐボーカルのライブにはいります」と告げた。

アコースティック・ギターを抱えボーカルは歌う。

「ヤマちゃんは太陽みたいな人でした。そんなヤマちゃんにこの曲を捧げます」

『ヒア・カム・ザ・サン』を歌いだすと客席のヤッコさんが号泣した。

ボーカルはヤマちゃんへの追悼の気持ちを歌を通して我々に伝えてくる。

その感動が店内に波のように広がってゆく。歌い終わると拍手が湧き上がる。

そこにヒカル君が登場した。

BOUNTY HUNTERのヒカル君のDJがはじまった。ヒカル君とヤマちゃんは親子ほどの年齢差だったが、親友だった。ヒカル君をヤマちゃんに紹介したのは藤井フミヤだった。「フミヤ」もヒカル君も共に九州出身、「フミヤ」は福岡、ヒカル君は長崎。「フミヤ」はチェッカーズ結成以前から〈CREAM SODA〉も山崎さんのことも知っていて、チェッカーズは多分にブラックキャッツの影響をうけていたのではないか。

ヤマちゃんは「フミヤ」に対しても親愛の情をもっていて、年下の彼をリスペクトしていたきらいもあった。それは彼の芸能人の人気者でありながらすこしも傲ることなく、人に対して謙虚な人柄故だろう。

ヤマちゃんの子供の頃の憧れのスターは石原裕次郎だった。裕次郎も自然体のスーパースターだった。常日頃、のさばる奴は大嫌いだと言っていた。

ヤマちゃんも、のさばる奴は嫌いだった。外の世界であろうと、身内の世界でものさばる奴は嫌いだった。

ヤマちゃんはヒカル君の人柄が好きで、ヒカル君もヤマちゃんをリスペクトしていてPINKDRAGONはCATSTREETの南の外れ、BOUNTY HUNTTERは北の外れ。それも象徴的だ。その中間に、ごちゃごちゃ何やら”高級”なブランド・ビルがかたまっている。

その辺りは上品なパリを装っている。ヤマちゃんは、インタビュー映像で、それらを「許せない」と発言し、犬の散歩中にルイ・ヴィトン・ストアの前で、「クソをさせてるんだ。あそこにクソがあったら、それうちの犬のクソだよ」と、以前、80年代初頭にすでに原宿にメジャー資本が侵略してきたとき、KUSSOTARE! というコトバをプリントしただけのTシャツをつくった、そのときの気持を甦らせるかのように発言した。

ヒカル君は追悼パーティーのDJを引きうけてくれた。告別式のとき、式場に現れたヒカル君に、「ひさしぶり」と声をかけると、何かを思い出したか、一瞬、泣きくずれた。

ぼくが直接聞いた訳ではないが、追悼パーティーのDJは、50Sのロックンロールではなく、ヤマちゃんの原点は70年代のロンドンPUNKであるとヒカル君は考え、最初から最後までPUNKで通した。

ヒカル君のDJは、来ていた人たちに、それぞれの70年代を想い起こさせたのだろう、店内はヒリヒリするほどの熱気に包まれた。

秋吉さんは、PINKDRAGONのスタッフたちの席に移り、彼らとの話しに興じている。

パーティーはじょじょに、誰もが哀しみを超え、共に一夜を過ごす喜びのような感情が潮のように満ちてくる。

ぼくはマイクを手にし、

「お待たせしました。本日のメイン・イベント、ヤマちゃんを500パーセント、リスペクトしてきたサイコーのロックンロール・バンド、MACKSHOW!登場です」

大歓声があがり、客が前へと押し寄せる。

革ジャン、リーゼントの3人が聴衆をかきわけ、ステージに現れる。

数年前、MACKSHOWのニュー・アルバム『怪人二十面相』の発売を記念して、ぼくはリーダーのKOZZYとここレッドシューズで、トークショーを行った。そのとき、イラストレーターの岡田さんが、1960年代新宿にあったヤマちゃんと伴ちゃんふたりの最初のロック・ショップ〈怪人20面相〉を偲ばせるヘタウマ絵をベニヤに描き、それが今夜のパーティーに持ち込まれていた。

トークョーでKOZZYは語った。

「『原宿ゴールドラッシュ』、24,000回、読みました」

MACKSHOWが初めてステージに立ったのは、ヤマちゃんとヒカル君が共同プロデュースした『黒猫街路的閃光』で、ヤマちゃんがMACKSHOWを出演させ、リーダーに言ったそうだ。

「30分あげるから好きなことやっていいよ」

そのことをリーダーは恩義と感じ、厳しいスケジュールをやりくりし、今夜、出演してくれることになった。

爆音ロックンロールが炸裂した。叫び声が災の如くさかる。ウワーンと意識は、ビデオを巻きもどすかのように、時を走り、CAT STREETのPINKDRAGONビル1階のショップ入口に立っていた。

ショップの入口はかたく閉ざされていた。 雨が降りはじめた。ひとり、PINKDRAGONの玄関に立っている。前日、ヤマちゃんは亡くなった。路上での出来事であったので、遺体は検死のため渋谷署に運ばれた。翌朝、9:30に渋谷署よりPINKDRAGONに帰ってくると知らされて、ぼくはその時間に待っていた。

しかし、ヤマちゃんがもどってきたのは午後おそくだった。PINKDRAGON屋上の自宅に運ばれ、すでに寝室に設置されていた祭壇の上に遺体は戻った。

2本線香をたてると、煙を吐いて、灰がヤマちゃんのイニシャルのYになった。通じてる通じてる。

「CREAMSODA NEVER DIES」と呟いた。

灰は呼応するかのようにポトリと落ちた。

夜になったら土砂降りになった。

「社長が雨を降らした」

と、かつて秘書をつとめていたミワちゃんが言った。

みんなで近所の居酒屋に移った。

店員のひとりが回想する。

「社長、猫飼ってたじゃないですか。それで、猫が鳥のササミ好きだったんで、店員に「ササミ買ってきてくれ」って使いにだしたら、そいつハサミ買ってきちゃったんです。それで、社長が「おまえ、バカか!」って言って、でもみんなバカだったんです。」

笑った。一晩中、まぬけな店員の話で笑った。

MACKSHOWのKOZZY MACKとTOMMY MACKのふたりと客は接触するほどに近づいている。せまいステージでふたりは力の限り、声の限り叫び、体を踊らせている。客も身を寄せ合いながら、ツイストを踊っている。

新宿〈怪人二十面相>でのCAROLのロックンロール・ショーも、多分、こんな感じだったのだろう。

「いや、こんなもんじゃなかったよ、森永さん」

と、多分、ヤマちゃんは言うだろう。

それにしても、いま眼の前でくりひろげられている、絶頂を迎えているパーティーは、一生忘れることのない思い出になるだろう。

すべてはヤマちゃんへの想いから。

忌野清志郎の青山葬儀場での、あのスケールには到底及ばなかったが、その熱さでは超えていただろう。

パーティーそのものが南青山の地下空間から飛びだし、銀河の果てまで翔けていった。ヤマちゃんの永遠なる魂と共に。天翔けていった。

MACKSHOWから、DJは再びヒカル君へ。MACKSHOWでかけあがった興奮はさめることなくつづく。秋吉さんがやって来て、「今日は楽しかった。ありがとう」と、握手して、ひしめく聴衆をかきわけ帰って行った。

もう12時をまわっている。

店内は、もはや懐かしい存在になってしまった「不良」の匂いが強さを増してゆく。あの暴力沙汰をおこす、街にのさばる連中じゃなく、自分の好きなものに一途な、硬派の、心優しき「不良」たち。

カードで支払うような連中じゃなく。ヒョウ柄の長財布に金をいれ、スッカラカンになるまで飲んでしまうような。

そんなに人に気やすく接することのできないテレ症で。

本は『原宿ゴールドラッシュ』しか読んだことのない。不良は本なんて読まない。

不良たちの本性がむきだしになっていく。ヒカル君のDJでツイストを踊りはじめる。おいおい、何って、今夜は楽しんだ。このままおっちんじゃったって何の悔いもない。

やりたいことはもうとっくに、やるだけやっちまってる。むかし、「30過ぎは信じるな」と言われていた、そのリミットもとうに過ぎ、結局不良のまま、たくさんの女や友と死別し、今日まで生きのびてしまった。果ててく気がしないでもない。

この社会の、世界のどこにも「真っ当」なんてないのを知っただけだ。あれだけ若い頃、大人に反抗し、革命運動もどきにはしっていた連中は戦争に行くこともなく、史上最低の大人になって、総理大臣の椅子に座っている。

たったひとつの「真っ当」がヤマちゃんだった。伴ちゃんと本田さん、3人で築いていった〈CREAM SODA〉であった。

もうマイクを手にする気力もない。

「YOU・DIE&ザ・リーゼンツ!」

ヒョウ柄のジャケットを来た平野雄大が、

「じゃあ、山崎さんの魂を、ここに呼びましょう」

と言って、エルヴィス・プレスリーの『ハートブレイク・ホテル』をうたった。

「オラッ!ユーダイ!このヤロー!ブラックキャッツやれ!」

と荒っぽい野次が飛ぶ。

『レッドシューズ』を演る。

早乙女道春はステージの袖で、スケッチブックをひろげ、ライブ・ドローイングしている。早乙女も若い頃は、不良だった。誰もが早乙女に喧嘩なれを感じる。抜群にツイストがうまい。抜群に、人物スケッチがうまい。でも、それはツイストがそうであるように人に習う技術じゃない。センスだ。

「完璧なものはお手本があるからマネやすい。学校教育はそれ。完璧なものはつまんない。手をぬくと魅力がでてくる。この、ぬきが技術だし、センスの見せどころで、それはB級なんです」

ヤマちゃんは言う。もしプレスリーが、あの時代の一番トレンディーなファッションを着ていたら、みんなの記憶にはのこらない。あの安っぽい、カウボーイ・ファッションをしていたから記憶に残る存在になる、と。

ヤマちゃんはあらゆる「心得」を自ら、町のなかの暮らしで見つけた。その「心得」は、CREAMSODAの商品の作りにも反映された。

あの角ドクロにも。

もっとカッコよく、トレンディーにすることもできたのに、角ドクロはあの素人が描いた下手くそな図案のままを通したことにより、永遠不滅となったのだ。

うまくパーフェクトなものである必要もない。ローリングストーンズの、例のベロマークはA・ウォーホルの作だが、ウォーホルは学生からそれを安く買ったにすぎない。だから素人っぽい。

例えば、この世に100万のデザインがあるとして、ひとつ世に残っていくのは、多分、素人の作のものだろう。

CREAMSODAは、ファッションを一度も学校で勉強したことのないヤマちゃんだから、不滅のストリート・ブランドにしえたのだ。

ロックンロールを学校で学ぶバカがいないように、ストリート・ファッションを文化服装学院で学ぶバカは、いる? もしかして?

西麻布のロック・バー〈PB〉での仕事を終え、オーナー&DJの福ちゃんが、レコードボックスを抱えて到着した。パーティーにのぞむからか、福ちゃんは飛び切りのオシャレをし、ニコニコしている。

2時になっても人は引かない。

飲みたい者は飲み、踊りたい者は踊り、語りたい者は語り、トイレに行きたい者は行き、自由感は輝きをおびてくる。

善とか悪とか、生とか死とか、男とか女とか、古いとか新しいとか、世を人を隔てる境なんてない。

エルヴィスの『I CAN’T STOP FALL IN LOVE』を古いなんて言える音楽なんて、その後誰もつくってない。

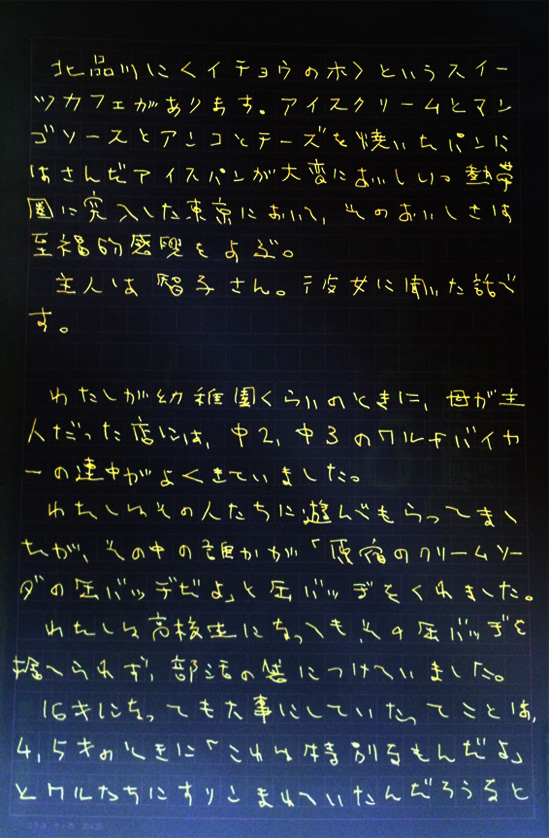

福ちゃんは、そのむかし、70年代終り、〈プレッピー〉というアイビー系、大学生系のファッション・ショップを開き、ヒットしていた。

ヤマちゃんが店を訪ねてきた。ヤマちゃんはよく原宿を散歩していた。

ヤマちゃんは福ちゃんに言ったそうだ。

「フクちゃんはいいな。親に好かれる服、売ってて。ぼくなんて親に嫌われる服、売ってんだよ」

ヤマちゃん一流のジョークだ。半分はリアルだったろうが。コンサート会場で「お金のない人は手を叩いて。お金のある人は宝石を叩いて」と皮肉ったジョン・レノンに似ている。

そのジョン・レノンのNY公演時のライブ・ヴァージョン『HOUND DOG』が流れ、全身に電流がはしるような衝撃をうける。

DJは川戸になった。

もう朝方に近い。ヤマちゃんを追悼しに来た不良たちも、雄大も、少女も、みんなツイスト、ジルバを踊っている。

5時、終わる。DJのユウホが、泣きながら、マイクを手に、「こんなあったかいパーティーははじめてです……」と語っている。オーナーの門ちゃんが、「山崎さんが伝えてくれたロックンロールな生き方を継承していきたいと思います」とパーティーを〆る。

レッドシューズをでて、早乙女と将丸、それに御殿場からわざわざ長距離バスにのってやってきたという陸上自衛隊員の佐藤君の4人で、渋谷の〈山家〉にお茶漬けを食べに行った。

佐藤君とはレッドシューズで何度か会っているが、彼は九州男児。レッドに来るときは、頭はリーゼント、服はズート・スーツだったり、今日は上下とも白。白いジャンパーにスリムなパンツ。純白の佐藤君は、パーティーでも一番目立ち、彼は美しい少女とジルバを興じていた。

仕事は、戦車部隊の隊長。演習をしていても、今後、戦車戦など何処にもおこりようがなく、「空しさを感じてしまうんです」と告白する。

その空しさをロックンロールで吹き飛ばそうとしているのだろう。

もう夜が明けた渋谷の路上で、長距離バスのステーションへ行く佐藤君と別かれ、ぼくらは電車に乗って帰った。